チーム一団となって患者さんの栄養状態改善に対処

電子カルテ導入で効率が格段にアップ

同院では、2014年に電子カルテを導入。こうしたNST回診も効率よく行えるようになったという。回診日正午までに、NST担当医師をはじめ、各担当スタッフが担当項目にデータを入力、一覧表にまとめた形でプリント出力でき、スタッフミーティングで患者情報が一目で把握できるようになった。それまでは、回診前にナースステーションに立ち寄っても、カルテが見当たらないなど、情報不備が多々見られたという。効率が極めて悪く、適切な対応ができなかったり、対応が遅れてしまうケースも出ていた。

「電子カルテの導入により、事前のきちんとした情報が入手でき、スタッフ全員が患者さんの状況を把握できることになり、対応もしっかり行えるようになりました」と種村さん。

栄養サポートチーム専門療法士の養成にも力を入れる

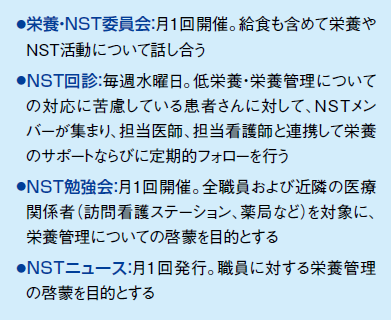

同院のNSTの主な活動内容は、①栄養・NST委員会(月1回開催)、②NST回診(毎週水曜)、③NST勉強会(月1回開催)、④NSTニュースの発行(月1回)などとなっている(表1)。また、同院は日本静脈経腸栄養学会「栄養サポートチーム専門療法士」認定教育施設となっており、毎年2期(1期6-7月、2期10-11月)に分けて6日間の研修を行うなど、専門療法士の養成にも力を入れている。

患者さんの栄養管理・指導に力を入れる慈恵医大では、明治期の開学以来の伝統(学祖高木兼寛の「脚気栄養欠陥説」)を受け継ぐ形で、関連病院全体で栄養に対する認識・関心が高いようだ。現在も、毎日の食事に麦ごはんが提供されているという。

NSTの早期介入システム作りが課題

石川さんは、栄養管理について看護面から現状を次のように語った。

「患者さんの栄養状態については、入院時に栄養管理の研修を受けた看護師がチェックをするカウンターが設けられています。ただ患者さんの状態は日々変化するので、やはり各病棟の担当看護師が個々の患者さんの状態(元気度、座位が可能な時間、食事の好みなど)をチェックし、問題があれば早めに主治医に伝えるなどの対応が必要です。各病棟でスタッフ指導を行い、工夫の仕方などを覚えてもらいたいと考えています」

一方、種村さんは現状の課題として、NSTの介入が後手に回っている点を挙げる。

「NSTへの依頼が遅くなりがちで、早期介入のできるシステム作りが必要かと思います。病棟での患者さんに対する危機感が薄く、どうしても状態が悪くなってから依頼が来るケースが多いです。相談の形でもいいので、もっと早く依頼して欲しいと思っています」

施設の規模が大きくなるほど、システムの改善や専門スタッフの育成など課題も多いようだ。