患者を地域で支える診療体制を構築 前立腺がん地域チーム医療

トップレベルのロボット支援下手術数

千葉県がんセンターは、日本有数の前立腺治療実績を持つ。2014年度にはロボット支援下手術を205件、開腹前立腺全摘除術19件、両側精巣摘除術20件、IMRT(強度変調放射線治療)76件を実施した。

とくにロボット支援下手術数は日本一のレベル。

「手術と放射線の両方を選べる場合は、それぞれのメリットとデメリットを説明し、納得いただいて治療に入ります」

ロボット支援下手術では術後1週間程度で退院する。予定通り退院できる率は97%と高率だ。輸血は必要なく、傷跡も小さい。

放射線は体にメスを入れることに抵抗がある人が選ぶ傾向があるが、ホルモン療法も一定期間施行しなければならず、ステージⅡ(II)以下だったら6~8カ月、Ⅲ(III)期ならば2年は要する。IMRTは同センターの場合、合計38回照射を行っているので、2カ月間ほぼ毎日通院することになる。それらの情報を伝えた上での治療選択となる。

県内70施設と連携して地域医療を支える

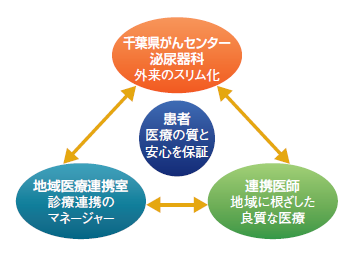

同センターの特徴は、患者さんを地域で支える診療体制の構築に努めていることにもある。県内のクリニックや診療所と協力しながら診療機能の分担と連携を行っており、前立腺がんに関しては、70施設とともに「地域チーム医療」を展開している(図1、2)。

地域チーム医療で大切なのは、患者さんに質と安心を保証(担保)することだ。そのためのツールとして、地域連携クリティカル(クリニカル)パスを作成し、実行している。治療前後に地元(地域)の開業医にかかってもらうときに、医療の質に差が出ないようにするためだ。パスは数種類あるが、例えば、「PSAの値は高いが生検でがんではないと診断された人」に対しては、生検を行ったときの1.4倍を超えないかどうかを基準に、定期的なPSA検査を地域で行ってもらうようにしている(表3)。

「PSA値が高かった人は心配になり頻繁に検査をしたくなりますが、医療機関同士で役割を分担して、がんセンターでは治療に特化し、リスクが上がったときに受け入れています。PSAは信頼できるマーカーで、数値化された結果が出るので、診る医師によって判断が分かれるものではありません」

現在は70の診療所が登録しているが、2007年に開始された際には7施設だった。その後、開業医を対象にした研究会や勉強会などを通して連携の輪を県内全域に広げていった。

植田さんは「治療後にはなるべく早く自宅に帰っていただき、QOL(生活の質)を大切にした暮らしをしていただきたい。地域連携はそのための安心できる医療体制です」とこれからも充実を図っていくという。