カンファレンスで情報共有 看護師がチームワークのカギ

ターミナルケアも含めた 全人的医療を目指す

日赤医療センターの血液内科は、血液疾患全般を対象としているが、その中心は白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器悪性腫瘍。さらに厚生労働省の特定疾患に指定されているALアミロイドーシスも扱っており、とくに同センターの専門領域である多発性骨髄腫とALアミロイドーシスについては全国から患者が集まって来る。

2014年の患者数は双方合わせて約310人と、全国有数の基幹病院と位置付けられている。常に45~50人ほどの入院患者があり、9つのクリーンルームはいつも埋まっているほど、全国の病院からの紹介が絶えない。

地域がん診療連携拠点病院として外来化学療法も積極的に導入しており、緩和ケア医との連携によるターミナルケアも含めた全人的医療を目指している。

信頼関係が一番

話は院内連携に戻る。鈴木さんは言う。

「医師は診断をして治療方針を立てて決定すれば、あとは薬剤師、看護師に任せられます。医師は回診するといっても時間は限られているので、多職種の意見はとても重要です」

外来で診ていた患者の態度が入院で一変することがあるという。医師の前ではおとなしく丁寧な物腰でも、入院した後は看護師に対して横柄な態度を取る、一般的な生活ルールを守らないなどの問題が出ることがある。そのような際も看護師からの情報が貴重になる。医師はそれを患者の本性と捉え、注意をしながら治療を進めることになる。

池田さんは、チーム医療で大切なことについて、「信頼関係が一番です。患者さんを中心にして、その周りをいろいろな職種が囲んでいます。それを牽引するのは医師ですが、メンバーが横のつながりで信頼・尊敬しなければ、真のケアはできないと思います。皆で親身になって患者さんとご家族が自分らしく生きられるための手助けをし続けたいと思っています」と話した。

患者を支える医療人としての自覚を持ったメンバーがチームを支えている。

高齢者の総合機能評価と多職種連携

今、注目されているのが、「高齢者の総合機能評価と多職種連携」だ。総合機能評価とは、高齢者の生活機能を多面的に評価することが目的で、生活の問題をあぶり出して、適切な疾患管理や生活介助、リスクマネジメントにつなげようというもの。具体的には認知症の傾向や介護の必要性をあらかじめ把握するための検査が挙げられる。保険点数がつくようになり、医療機関が取り入れやすくなった。

日赤医療センターでは、導入に当たり血液内科をモデルケースに指定した。この日のカンファレンスでも3種類のスクリーニング法が提示され、2つの方法を試験的に行うことになった。「国立長寿方式」として紹介された方法は、要介護認定を受けていない人で介護が必要となる可能性があると予想される人に対して、自己記入方式で行う。

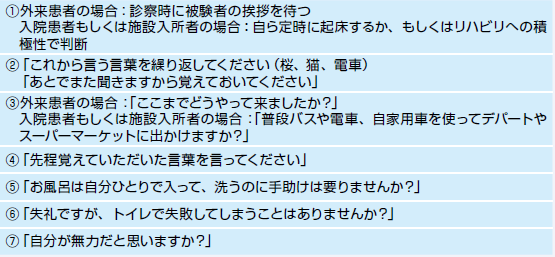

2つ目のCGA7(表)という方法では、医師が診療中に「先ほど覚���ていただいた言葉を言ってください」「トイレで失敗してしまうことはありませんか?」など7項目の質問をし、問題ありと判断されたら次のステップでさらに詳しく調べるという手順を取る。

入退院に際して、地域から病院へ、病院から地域へという情報伝達が重要になり、院内だけではなく、地域との連携も大切になる。