卓越した技術で肝がんのラジオ波治療を牽引

ラジオ波治療との出会い

皮膚の切開は2~3mm(矢印)。全身麻酔や開腹手術が不要なため、負担が少ないのが最大の利点だ

皮膚の切開は2~3mm(矢印)。全身麻酔や開腹手術が不要なため、負担が少ないのが最大の利点だただ、注入したエタノールは均一に広がらないため、安定した治療効果を出すことは難しかった。そこで電子レンジの原理で熱を発生させ、がんを焼き切るマイクロ波凝固療法を導入したが、1回の穿刺で2.5cm×1.5cmと小さな範囲しか壊死させることができなかった。

そんな折、参加した米国の学会で展示されていたのがラジオ波の治療機器だった。

「これならば、確実に大きな範囲を壊死させられるのではないか。エタノール注入とマイクロ波凝固の長所を併せもつのではないか」

そう直観した椎名さんは、早速日本で使いたいと交渉する。椎名さんがエタノール注入で世界一の症例を持つことを知っていたメーカー側は快諾したそうだ。しかし、日本に代理店がなかったこともあって手続きに時間がかかり、結局日本に持ち込まれたのは3年後の1998年。翌年2月から、前任地の東大病院で椎名さんはラジオ波治療を開始した。

エタノール注入との無作為化比較試験も実施し効果を確認、急速にラジオ波治療にシフトしていった。数年後には、ラジオ波治療が局所療法の99%を占め、年間850~930例のラジオ波治療を実施するようになった。

ラジオ波治療のむずかしさ

まず誘導針を腹壁に通し、それを介して超音波観察下に電極針を確実に病巣に刺し込む

まず誘導針を腹壁に通し、それを介して超音波観察下に電極針を確実に病巣に刺し込むラジオ波治療は、超音波で病変を見つけ出し、電極針を挿入し、焼灼するという一見シンプルな治療であるが、それだけにむずかしいという。肝がんの治療では、がんの根治と肝機能の温存という、相反する2つを追求しなければならない。

がんを取り除く治療であるから、90%、99%で良いということはなく、100%焼灼しなければならない。一方で大きく焼灼すれば、合併症の確率も高くなり、肝機能も低下する。

「私たちは現在までに9000例を治療しています。技術面でも世界一だという自信があります。ただ、『肝がんを外科的に取り除く肝切除術と同じ効果を、ラジオ波治療ではお腹を切らないで達成しなければならない』と考えれば決して簡単ではありません。術者の技術と経験、熱意、そして十分にトレーニングされたスタッフ、最新の医療機器が不可欠です。また、多数例を治療すれば合併症は不可避ですが、その対応も重要です」

やはり重要なのは毎日の地道な診療だという。

なお、ラジオ波治療の適応に関しては、患者さんの希望、他に治療法があるのか、期待できる治療効果、合併症の危険なども総合的に検討して決定しているという。一般には3cm以内、3個以下が適応と言われている。しかし、がんが大きくなればなるほど、数が多くなればなるほど、治療成績が悪くなるのは、肝切除などの治療でも同様なので、何cm以上はダメ、何個以上はダメと線引きできるものではないという。

また、日本では3cm以内、3個以下の肝がんには肝切除とラジオ波治療の両方が推奨されているが、実際にはラジオ波治療が選択されることが多い。ラジオ波治療が導入されて10年以上が経過し、長期成績も肝切除と変わらないと認識されるようになったからだという。

なお、ヨーロッパでは、肝移植の適応のない2cm以下単発の肝がんにはラジオ波治療が推奨されている。

転移性肝がんへの挑戦

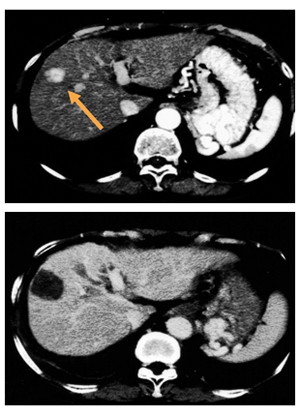

白く見える部分が病巣(上)だが、ラジオ波治療後、病巣を含む領域がぽっかり黒くなり(下)、がんが焼き切られていることがわかる

白く見える部分が病巣(上)だが、ラジオ波治療後、病巣を含む領域がぽっかり黒くなり(下)、がんが焼き切られていることがわかる胃、大腸、胆のう、膵臓などの血液は門脈という血管を介して肝臓へ行き、その後、全身に回る。このため、これらの臓器に発生したがんは最初に肝臓に転移しやすい。従来、転移性肝がんでは第一選択は肝切除とされてきた。肝切除以外では5年以上生存することは困難と言われてきたためである。

しかし、原発巣の手術後で体力が回復していなかったり高齢であったりで肝切除が困難な患者さんも少なくない。また、肝切除をしても、現実には大半の患者さんで再発が起こり、5年の無再発生存率は20~30%にすぎない。

椎名さんは2000年から大腸がんなどの肝転移にもラジオ波治療を実施している。

転移性肝がんは境界が不明瞭なため、経験の豊富な施設でないと不完全な治療になりやすいが、椎名さんの治療した患者さんの中には10年以上生存している方が何人も存在する。最高齢は96歳。1996年に79歳で大腸がんを手術、1997年に肝転移を切除したが、1998年に再び肝転移発見、3回目の開腹手術は希望せず無治療となった。ラジオ波治療を知り来院したときには肝転移は3.6cmになっていた。2000年3月にラジオ波治療を受けたが、現在まで13年以上無再発で生存中である。

転移性肝がんの患者さんにはラジオ波治療はまだあまり知られていないらしい。椎名さんが治療した患者さんの中で、転移性肝がんの最初の治療としてラジオ波治療が行われたのは約20%で、残りの80%は他の治療後に再発したり、他の治療では効果がなかったりしたため、ラジオ波治療に回ってきた患者さんだった。

「再発を早期発見し、ラジオ波治療などの低侵襲治療を繰り返すという治療戦略は、肝細胞がんだけでなく転移性肝がんでも有効です。ラジオ波治療は侵襲が少ないため化学療法との併用も可能です。セカンドオピニオンを求める際の選択肢として検討することをお勧めしたい」とのことである。

低侵襲治療を担う若手を育成したい

ラジオ波治療の問題は、認識不足や技術不足による施設間・術者間の格差が大きなこととされる。一見簡単な手技であり、低侵襲なため、トレーニングなしに行われる場合もある。椎名さんはこれまでも内外から多くの見学者、研修者を受け入れてきたが、今後は、治療技術の標準化に努め、より効率的なトレーニングシステムを確立し、さらに多くの研修希望者を受け入れたいという。

「多くの施設で一定以上の安定した成績をあげられるようにすることが今後の課題です。他施設の医師の見学や患者さんの紹介も歓迎するので、いつでも連絡して欲しい」と椎名さんは話している。卓越した技術と旺盛な探究心で肝がんの低侵襲治療を牽引してきた椎名さんは、今、次世代を担う若手の育成に情熱を燃やしている。