患者さんの負担軽減とQOLのために 飽くなき挑戦は続く

積み重ねた鍛錬で9割が胸腔鏡に

宇田川さんが、食道がんの手術に胸腔鏡を取り入れたのは、2006年。決して早い方ではなく、当時はむしろ胸腔鏡反対派と見られていたという。

「がん手術で1番大事なことは、郭清がきちんとできて根治性が高いことです。胸腔鏡ではそれが難しいだろうと思っていたのです」と宇田川さんは語る。

ところが、次第にいろいろな施設で胸腔鏡が使われるようになり、かなりいい手術を行う施設も出てきた。それをビデオで検証した上で見学し、動物で練習したそうだ。

もっとも、腹腔鏡の方は日本でも早い時期に導入し、挙上胃も作っていたので、鏡視下手術自体には慣れていた。胸腔鏡は、細かい部分も拡大して好きな方向から見られるのが大きな利点。傷も小さいので痛みの軽減にも役立つはずだ。とはいえ、始めの頃、小柄な女性などでは、胸腔の前後幅が狭いだけで途中から開胸手術に移行することもあった。「いつもどおりの完成度の手術はできない」からだ。それが、今では胸腔鏡と腹腔鏡を使うのが、虎の門病院消化器外科の標準手術になっている。経験の蓄積によっていくつものアプローチ法ができたからだ。

宇田川さんによると、胸腔鏡で手術ができないのは、隣接臓器に直接がんが浸潤している、あるいは肉薄している人、術前放射線治療によって手術が可能になった人だという。

「もともと手術ができる人ならば、今は9割が胸腔鏡。途中で開胸手術に移行することも非常に少なくなくなりました」

それならば、手術成績は開胸手術に比べて遜色はないのだろうか。

宇田川さんによると、科学的にはきちんと検証さていないという。だが、「施設によって多少違いますが、実際に手術をしている側からみると同等以上と判断しています」と宇田川さんは語る。

実は、開胸手術による頸部、胸部、腹部の3領域リンパ節郭清にもきちんとした科学的検証、つまり無作為化比較試験はないのだという。しかし、歴史的に振り返ると、確かに食道がんの治療成績は良くなっている。かつては5年生存率10~20%だったが最近では半分以上の人が食道がんを克服している。こうしたところからも、3領域郭清は十分に意味のある手術と見られている。胸腔鏡の場合も、様々な施設で長期成績が出てきているので、いずれ検証されていくだろうと宇田川さんは見ている。

宇田川さんたちも治療成績を比較しているが、短期ではどのステージでも胸腔鏡のほうが治療成績は高いそうだ。胸腔鏡の方が術後の炎症期間が短く、呼吸機能も維持されている。

高いQOLを目指してチャレンジは続く

しかし、問題は術後の体の構造の変化だと宇田川さんはいう。胸腔鏡や腹腔鏡を使っても、食道が失われ、胃に食物が停留しないで流れていくことに変わりはない。その結果、手術後多くの患者が「元気で食べているのにやせたまま太れない」、胃と食道の間にある逆流防止機構(噴門)が失われるため「食べ物や胃液、ときには胆汁まで逆流して、誤嚥性肺炎を起こす」といった症状に悩まされる。

これを克服するために、宇田川さんは2つのことを行っている。1つは栄養路の確保だ。手術の際に腸管に管を留置し、早期から腸管栄養を行うのである。「食べられるようになっても最初は摂取量が少ないので、腸管から補助栄養を供給することで初期の体重減少が防げ、術後合併症も少なくなる」そうだ。

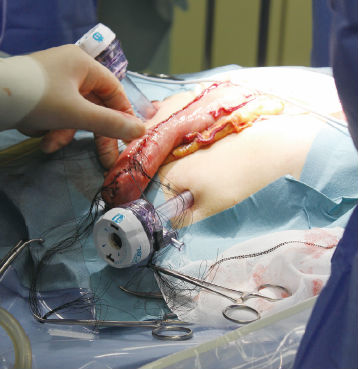

さらに、宇田川さんが力を入れているのが回結腸による食道再建だ。これによって、逆流の防止と長期においての体重減少の防止を目指している。回結腸を外して食道とし、残った食道と胃につなぐ方法だ。回腸と結腸は、小腸の終わりと大腸の始まりのこと。その間には弁があるので、ちょうど胃の逆流を防ぐことができるのである。

今日の患者さんは漏斗胸で心臓の前に回結腸を通す空洞を作るのが難しいと判断して再建に胃を使ったが、宇田川さんたちは回結腸による食道再建を標準治療とするのが目標。「挙上胃による再建と違って食べたものも胃に長く留まるので、小腸が十分消化吸収できる余裕が生まれるはず」と宇田川さん。そうすれば体重減少も防げるのではないかという思いである。

実は、衝撃的なデータがある。虎の門病院で食道がんでも手術がきちんとできた人の5年生存率は6割。がんが治った人だ。ところが、何とその人たちの術後6年経過時点からの平均余命は8年強で、同じ年齢の人(16年)の半分しかない。この結果を、宇田川さんは「おそらく誤嚥性肺炎と栄養低下のせいだろう」とみる。だからこそ、なおいっそう回結腸による食道再建が必要という思いを強くしたのだ。

食道がん全体では、食道を残せる人を見分け、手術では根治が難しい人に新たな治療法を提供するなど、治療の個別化を目指す。外科医としてのチャレンジはまだまだ続くのである。