患者さんの声に心を震わせ、不可能を可能にするブラック・ジャック

いくつもの治療法の開拓者。あくなき探究心

3回目の手術は、2013年7月。頬の皮弁が落ちついてきたので、さらに中の脂肪をそいで平坦に形を整える。

「口の中に穿通枝皮弁が生着したので、ひきつれがゆるんで口が開くようになったと患者さんが喜んでいる」と光嶋さんもうれしそうだ。

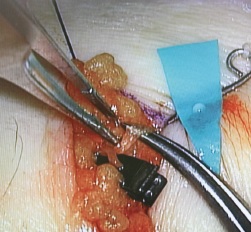

縫い付けた皮弁の端をメスではがし、少しずつピンセットで脂肪をつまみながらメスでそぎ取っていく。地道な作業を繰り返してダンゴのように盛り上がった皮弁を平らにしていく。

今日は、アメリカから数人の医師が見学に来ていた。光嶋さんの印象を尋ねると「普通の医師は1つか2つ、新しい技術を開発したらそれで生きていくのに、彼は違う。次々にチャレンジしていく。そこがすごい」と語る。まさに、それは光嶋さんの生き方そのものだ。

耳の下に縫い付けた部分も剥がして、位置をずらしながら何度も検討。皮弁の端に切れ目を入れ、口のつっぱりを緩めて縫い付けた。これも光嶋さんが考案した技術だ。

年を越えて2014年2月。患者さんは4回目の手術に向かっていた。子宮の疾患の治療を先にしていたので、手術が遅れたという。「彼女は、子供を欲しがっていて、きれいな顔で生まれた赤ちゃんと写真を撮りたいと、昨日は泣かれちゃったよ」と光嶋さん。

この日も、最初に比べるとだいぶ小さくなった皮弁を剥がして中の脂肪を徹底的にとり、壊死しないギリギリまで薄くしていく。「ここが一枚の皮膚になると患者さんが喜ぶから」、「皮膚が突っ張ると患者さんはすごく嫌な感じなんだよ」、光嶋さんは患者さんの気持ちを代弁しながら手術を進めていく。

別の医師が併行して右太股を2~3センチ切開し、筋膜を採取する。口輪筋が麻痺して水が漏れるというので、筋膜を移植して口角を閉めるのだ。一緒に、残った筋膜を利用して口許の変形も治した。ほんの少し引っ張るだけで、口許に張りが生まれた。

1時過ぎには、皮弁を皮膚に縫い付けて終了。「目を下に引っ張らないように、耳側に引っ張って」縫い付けられた。縫い目は外からは見えない。皮膚の萎縮を計算して突っ張らせず、たるませないのも、医師の腕だ。

頬から顎にかけて、最初は固まりが付いているようだったのが、陥凹部がふっくらと盛り上がり、全体が滑らかにつながってきた。

光嶋さんによると、あと数回は手術が必要。「時間が経つと、患者さんも新しい要求が出てくるし、こちらも新しいアイデアが出てくるからちょうどいいのです」。ある意味、患者さんの希望にはキリがない。それでも決して面倒とは言わないのが光嶋さんだ。むしろ、患者さんの希望にいかに応えるか、喜んでもらうか、考えることを楽しんでいるように見える。

痛烈な批判に屈せず 不可能を可能に

光嶋さんは、今でこそ世界的に高名な医師だが、最初から称賛されてきたわけではない。彼の独創性と高い技術は、次々に新しい再建技術を生み出す一方、医学界の常識とも戦わなければならなかったのだ。

小さい頃から手先が器用だった光嶋さんは、大学の講演で醜い傷痕がたちまち美しくなるのを目にし、形成外科医になることを決めた。

今では、超微小血管手術の第一人者として、切断された指の再接着や再建、舌や口、食道、顔など頭頸部の再建、乳房再建、さらには陰茎や尿道の再建、顔面神経麻痺の治療など、様々な部位で新たな再建法や治療法を開拓してきた。

事故で切断された指の再接着も微小血管をつなぐと接着率が格段に高まる。3日間冷蔵保存されていた指を再接着させたこともあるそうだ。

肉腫でごっそり組織が失われた指でも、光嶋さんは微小血管と同時に、骨や神経まで移植して復元し、いかに動かせるかを追求してきた。超微小血管吻合の技術はもちろん、指の解剖を十分に知っていないとできない手術だ。

陰茎がんで陰茎が無くなったり、強い放射線治療で傷が治らない場合でも、光嶋さんは見事な再建をする。失われた陰茎は腕の皮膚と脂肪に、腕の骨と動静脈、さらに神経をつけて切り取り、再建する。そこに虫垂を使って尿道まで作ることができる。こうしてできた陰茎は、排尿することもできれば、神経がつながっているので性交渉もできる。今では、性同一性障害の人の治療にも使われているそうだ。

また、がんで目や脳の一部を切除し、顔面の感覚麻痺に陥った人には反対側の三叉神経を引っ張ってきて誘導し、麻痺した神経とつなげてやると、3カ月ぐらいで感覚が出てくるという。

「脳がコントロールしているので、右の神経を繋いでも左の感覚が出てくる」そうだ。

超微小血管手術の技術を使って、光嶋さんが開発した手術は枚挙に暇がない。しかし、その中でも医療に大きな変革をもたらした代表的な仕事といえるのが、リンパ管細静脈吻合術とリンパ管移植、そして今日の手術でも使われた穿通枝皮弁だ。

難易度が高いリンパ管細静脈吻合術を引き継ぎ、発展

リンパ管細静脈吻合術は、60年代にマイクロ顕微鏡ができてからリンパ浮腫の改善のために生まれた手術だ。

オーストラリア・メルボルンの形成外科医が始めたのだが、難易度が高く、既存の常識を越えたその治療に後を次ぐ人がいないと講演で涙を流した。それに感動した光嶋さんが手術を始めたのである。

とはいえ、わずか300μ(ミクロン)ほどのリンパ管と0・6㎜ぐらいの細静脈をつなぐ手術は難易度も高く時間もかかる。それでいながら、リンパ浮腫が治る確率は30%ほど。見込みのある手術とは言えなかった。

幸い、光嶋さんは最初の手術に成功。リンパ浮腫は劇的に改善した。ところが、足のリンパ浮腫はどうもうまくいかない。そこで、リンパ管の仕組みを細かく研究した結果、リンパ管には平滑筋細胞があり、自ら収縮してリンパ液を送っていることがわかった。

そこから、手術でリンパ液が流れるバイパスを作り、平滑筋の代わりに弾性ストッキングで圧迫する方法が生まれたのである。これで、成功率は劇的に向上した。

300μのリンパ管と0.6㎜の細静脈をつなぐリンパ管細静脈吻合術(右)

しかし、この時批判の声が上がる。リンパ浮腫の改善は弾性ストッキングの効果であり、手術には意味がないのではないかというのである。手術は危険だという声さえあった。そこで、光嶋さんは手術を行って圧迫した患者さんと圧迫治療だけの患者さんを比較し、手術を行った方が格段に治療成績が高いことを示したのである。

今では、アメリカのMDアンダーソンがんセンターでもリンパ管細静脈吻合術が行われ、光嶋さんはリンパ浮腫で足がむくむ前にリンパ液の貯留を発見する方法を開発。平滑筋細胞が失われてリンパ管が機能障害を起こす前に、吻合術で浮腫を防ぐ手術を行っている。これだと、生涯リンパ浮腫に悩まずに済むのである。

穿通枝皮弁も無条件に受け入れられたわけではなかった。

穿通枝皮弁は、中国で火傷治療に利用されたのが始まりだが、それきり消えてしまっていた。それに注目して、蘇らせたのが光嶋さんだった。

80年代には、前外側大腿部から作った穿通枝皮弁で舌と口腔底の再建を行い、より舌の位置が自然に近くなることがわかった。86年には腹部の穿通枝皮弁による再建を開始した。穿通枝皮弁は、採取した部位の筋肉が損傷されず、目的に合わせていろいろな部位から皮弁を採取できるのが強みだ。

ところが、「穿通枝を採取することが難しく、追試した人がうまくいかなかったので、日本ではなかなか受け入れられなかった」という。先輩達からも難しすぎて危ないとも言われた。

わずか0・5~0・8㎜しかない穿通枝を筋肉の中から剥がしてくるのが難しいのだ。「考えてみると、僕は25~6歳の頃、ネズミの座骨神経に栄養血管があることを発見して、それを追いかけて筋肉から露出させていたから、穿通枝をきれいに取り出すことが簡単だった」と光嶋さんは語る。

こうした批判を助言として光嶋さんは術式を改良していった。「自信があったわけではないけれど、ただ患者さんが良くなるようにと考えていただけ」。患者さんが喜んでくれることが一番の励みなのである。

学会や論文に発表しているうちに、やがて成功例が出たり、海外で広まって、批判は消え失せていくのである。