新しい道を次々に開拓していく内視鏡のゴッドハンド

陥凹型こそ早期発見を

1例目を見つけたのは、1985年。もっと内視鏡検査を数多く行いたいと、新潟大学から秋田赤十字病院に移った年だった。「内視鏡でポリープ型のがんをとろうとしたら、隣に陥凹型のがんがあったのです」。

それからは、寝る間も惜しんで内視鏡検査を行い、論文も書いた。海外ではなかなか相手にされなかったが、11年後の1996年、国際学会で実際に内視鏡検査の様子を見せ、ようやく認められた。この陥凹型のがんは今では「デノボがん」と呼ばれ、悪性度の高い大腸がんとして知られている。

「陥凹型のがんは、小さくてもドンと垂直にもぐっていくのです」と工藤さん。

工藤さんは、これまで20万人以上の大腸がん検査を行い、300~400例の陥凹型を見つけている。発症率は100~200人に1人で、そう多くはない。しかし、早期がんでポリープ型や平坦ながんは90%以上が粘膜にとどまるが、陥凹型は大きさは3分の1ほどなのに60%以上がその下の粘膜下層に入っている。

大腸がんは、「肝転移で亡くなることが多いのですが、肝転移する早期がんはほとんどが陥凹型です」と工藤さんは語る。ポリープ型や平坦型に比べてはるかに進行が早い。陥凹型こそ、早期発見が大事なのである。

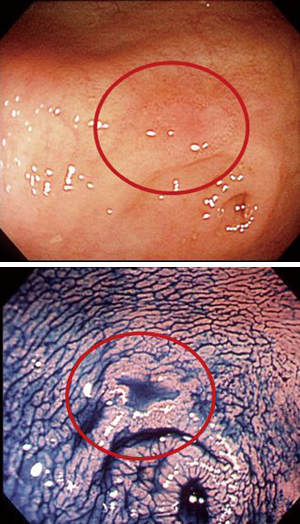

染色することで姿を現す

工藤さんが発見した陥凹型の大腸がん。染色することで形がわかるくらい発見は難しい

では、いかに陥凹型の大腸がんを内視鏡で見つけるか。

陥凹型のがんは、小さくて目立たないので内視鏡でただ粘膜を見てもわかりづらい。そこで、工藤さんは粘膜の色に注目した。がんはくすんだ赤をしているという。だが、大腸の粘膜も赤いので区別は難しい。そこで、インジゴカルミンという青い色素をまいて、観察すると違いがはっきりすることがわかった。

工藤さんによると「段差があり、穴の内側に向かって組織が出っ張りを作っているのが陥凹型のがん」なのだそうだ。拡大内視鏡で組織の状態を観察できるようになったことも大きな要因になった。

これを使って組織を入念に観察し、「ピットパターン」を作ったのだ。簡単にいえば、くぼみの形態分類。工藤さんの代表的な仕事の1つである。くぼみの形態で、良性か悪性か、どこまで深達しているかなど、まるで病理検査のようにその性状がわかるのだ。

内視鏡で良悪性の診断も

大腸がんは、早期発見できれば内視鏡で切除できる。しかし、がんでなければ過剰治療になってしまうし、適応から外れていれば取り残しができる。ピットパターンは、その判断基準になるのである。

陥凹型でも2cmを越える大きなものは側方発育型と言って、横に広がっていく。これを、顆粒型かそうでないかなど組織の状態によって診断する基準を作ったのも工藤さんだ。分割切除も、その診断に従って行えば���がんのない部分で分割して安全に切除できる。

それも「陥凹型のがんを見つけると実体顕微鏡で見て危ない部分で病理標本を作り、自分たちで観察してきた」という工藤さんの情熱と地道な努力があったからこそ。

今は粘膜下層のがんも、内視鏡で剥離して切除するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)という方法が行われるようになった。これも、どの深さまでならリンパ節転移がないかが問題になる。ここでも工藤さんは「70例の粘膜下層がんを詳細に調べ、どの深さになったらリンパ節転移の可能性がどの程度あるのか、sm浸潤度分類を作りました」。今は、sm1あるいは粘膜下層の深達度が1000ミクロン以下で、がんとしてのタチが悪くない(高分化で血管など脈管浸潤がない」ものが、ESDの対象とされている。

今、大腸がんの早期発見、内視鏡による早期治療には工藤さんが開拓したピットパターン分類やsm浸潤度分類が欠かせない基準になっている。

秋田県の角館では、大腸がんのスクリーニング検査に便潜血反応と内視鏡検査とどちらが有効か、比較試験が進行中だそうだ。結果が出るのは6年後。

陥凹型を観察する過程で工藤さんは「世界1早くて、痛くない」内視鏡検査の方法も編み出している。普通内視鏡を肛門から盲腸まで挿入するのに、慣れた医師でも30分はかかる。それが、工藤さんの場合は1~2分。おかげで、多くの患者を見ることができる。

痛みの無い検査

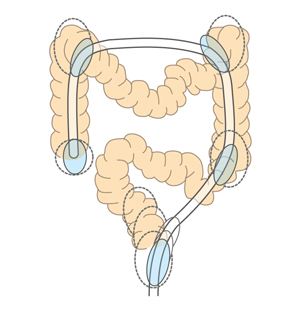

大腸には5カ所固定されている部分がある。その部分を最短で通るように内視鏡を通していく

軸保持短縮法といって内視鏡と腸管を一直線にして挿入する技術を編み出したからだ。工藤さんによると腸はよく伸びるけれど、あちこち固定されている部位があるという。たとえば「S状結腸や横行結腸はよく伸びるのですが、その先に固定されている部位があります。腸を内視鏡で伸ばしてしまうと固定されたところで引っぱられたり破けて痛いのです。そこで、腸の空気を抜きながら、内視鏡を軸に手繰り寄せるように腸を縮めていきます。こうして短くすると短時間で痛くない検査ができるのです」

早くてもがんはしっかり見つける。「何を見つけるか目的があるので、早くてもストップモーションのようにがんや腺腫が見えるのです」と工藤さんは話す。内視鏡医は、内科医が多いが工藤さんは外科医。腸の外側の解剖もよくわかっているのが強みなのだ。

まだまだ広がる今後の展望

工藤さんが、次に考えているのは超拡大内視鏡を使って生きているがん細胞の性質を見分けることだ。今は100倍だが、新しい内視鏡は450倍まで拡大してみえる。これだけ拡大すると、血管を流れる赤血球まで見える。「肝転移するために、がんが自らを養う新生血管を造るところまで見えるのです。これを使って、生きているがん細胞の特性をはっきりさせたいのです」

ここからまた新たながんの治療法が出てくるのかもしれない。かつて内視鏡をみる外科医は「ブルーカラー」と呼ばれたというが、若い医師に「ボーダーのない学問から新しい発見が出てくるのです。自分の領域に特化してじっくり研究してほしい」と工藤さんは語っている。