血液がんで進む 新薬開発とその有効な活用

多剤併用療法で個別化

急性骨髄性白血病では、多剤併用療法が用いられる。ここでも個々の患者さんに応じた治療が選択される。診療ガイドラインでは、若年の場合は高用量*ダウノマイシン+*キロサイド、常用量*イダマイシン+キロサイドが推奨されている。また、予後中間群や不良群には、同種造血幹細胞移植が推奨されている。

*ダウノマイシン=一般名ダウノルビシン *キロサイド=一般名シタラビン *イダマイシン=一般名イダルビシン

年齢や全身状態を考慮した治療選択

「血液がんの個別化医療を考えるときに、大切なのは年齢や全身状態(PS)を考えることです」と、大西さんは話す。

「年齢別の治療成績で見ると、50歳を超えると急に予後が悪くなります。若い世代に効く薬剤や治療を何歳までできるかということが課題です。若い世代と同じ治療に耐えられる人は良い治療成績になりますが、副作用が強く発現して続けられないこともあります。血液がんの治療はほかのがん種よりも強力に行うためです。高齢では耐えられないということもあります」

急性骨髄性白血病でみても、診療ガイドラインでは「高齢者においては合併症が治療成績に及ぼす影響が強いことに留意する必要」「重篤な併存症やPS3以上の場合には、治療関連死亡の危険性が高いため、治療強度の低い治療法またはbest supportive care(BSC)を選択すべきである」と記している。大西さんはこれに付け加える。

「年齢だけではなく、全身状態に合った治療法を選ぶことが個別化の重要な点です。生物年齢だけではなく、個人個人によって老化のスピードは異なるので、同じ年齢でも治療法が変わるケースもあります。検査値はもちろんですが、日ごろの活動性もチェックして治療選択します」

小児で治療成績が良いわけ

血液がんでは、成人よりも小児の治療成績が良いことが知られている。年齢に応じた個別化医療が行われているためだ。「遺伝子異常は加齢により蓄積されるので、年齢を重ねると、白血病そのものの性質が悪くなります。身体も弱ってきます。小児は元気。小児は薬剤をたくさん投与しても耐えられます。体重比にして同じ量を大人に投与できないほどの量でも許容できるのです」

日本がリードする治療分野も

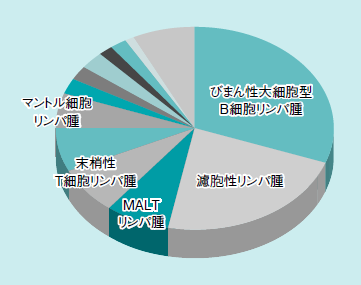

「悪性リンパ腫は、組織型で30種類以上あり、進行度も悪性度も違うため、それぞれに合わせた治療法が行われます」(図3)

B細胞リンパ腫において、分子標的薬*リツキサンの登場で治療成績が上がったことは、悪性リンパ腫での個別化医療に大きなステップだったという。

そして、日本がリードしているのが、鼻NK/T細胞リンパ腫(NKTCL)の分野だ。欧米に比べてアジアで多く発症する。

診療ガイドラインでは、放射線療法と化学療法(DeVIC療法)を同時に行う治療法が推奨されている(RT-2/3DeVIC療法)。DeVIC療法とは*デカドロン、*エトポシド、*イホマイド、*パラプラチンを併用する治療法だ。

*リツキサン=一般名リツキシマブ *デカドロン=一般名デキサメタゾン *エトポシド=商品名ラステット/ベプシド *イホマイド=一般名イホスファミド *パラプラチン=一般名カルボプラチン

さらに進むターゲット治療に期待

大西さんに、これからの血液がんにおける個別化医療の展望を聞いた。「これまではがん細胞に特徴的な染色体異常がない場合、詳しい遺伝子変異は分かりませんでした。これからは次世代シークエンサー(解析装置)により遺伝子解析が進み、染色体異常の元となる遺伝子の変異を見つけて治療する時代になりました。急性骨髄性白血球のがんの発生や増殖に主にかかわる遺伝子変異は23個にすぎません。

固形がんでは数百あるものもありますから、とても少ないと言えます。検体も固形がんに比べて採取しやすいということもあります。遺伝子解析もこの分野から始まりました。解析が進み、各遺伝子をターゲットにした治療も開発中です」

個別化医療コラム

大西一功 浜松医科大学附属病院腫瘍センター教授

患者さんに最適な治療とは

血液がんと一括りに言っても、非常に多岐にわたります。白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫が3大血液がんですが、それぞれで治療内容も研究内容も大きく違います。

しかし、共通して言えることもあります。患者さんの病状や体の状況に応じた選択肢が用意されているということです。例えば、慢性骨髄性白血病では実績のある分子標的薬がありますし、アジアに多い悪性リンパ腫では日本がリードしての化学放射線療法が進み、多発性骨髄腫では新薬の開発が相次いでいます。

遺伝子へのアプローチと患者さんの個体差

血液がんにとどまらないのですが、個別化医療の目的は、ターゲット遺伝子にアプローチすることです。副作用が少なく、治療効果が高いことが理想です。ただ、がんは複数の遺伝子異常が蓄積して発現します。1つのターゲットを抑えても、延命はできるかもしれませんが、完治させるのは難しいのが現実です。完治させるには、最新の標的薬だけでなく、従来の治療を組み合わせる必要があります。

また、患者さんの個体差も考えなくてはなりません。個人個人の代謝酵素の違いにより、副作用が強く出る人と出ない人がいます。それは、遺伝子を調べればわかることです。代謝が弱い人には薬を少なく処方しなければいけません。血液がんは強い薬を使うことが多いので、投与量により配慮が必要です。これも個別化医療の1つだと思います。

個々に特化したエビデンスの構築へ

EBM(evidence based medicine:科学的根拠に基づいた治療)という言葉があります。どのがん種でもそうですが、医師が治療の指針とするガイドラインでは、これまで患者を全体の集団とみて「このような症例には、このような治療」という平均的な方針を示してきました。これからは、個々の事例の遺伝子異常や代謝などもエビデンス(科学的根拠)として採用していく流れになると思います。

「EBMと個別化医療とは逆」と思われる方もいるかもしれませんが、個別化治療もEBMです。マスとしての平均的治療、個々に特化したエビデンスを基にした治療。どちらも患者さんの最適な治療には必要なことです。