制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

パロノセトロンに有効性

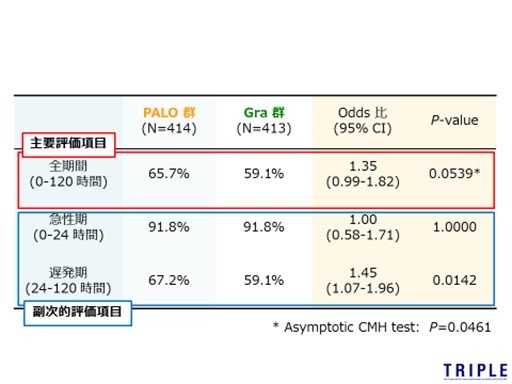

主要評価項目としては、120時間経過後までのCR率(完全奏効)とした。その結果、パロノセトロン群が65.7%、グラニセトロン群が59.1%だった。差はついたものの、統計学上ではデータの有効性を示すp値は0.0539と目標の0.05をわずかに下回れなかった。p<0.05とは「偶然ではない確率が5%以下」ということだ(図3)。

一方で、副次的評価項目としていた急性期と遅発期のCR率をみると、急性期では両群ともに92%ほどと高い値が出た。また遅発期はパロノセトロン群67.2%、グラニセトロン群59.1%と、統計学的にパロノセトロンの有用性が証明された。

鈴木さんは「急性期にはほとんど問題は起こりません。問題は3~4日後に出る遅発期の症状です。遅発期は症状が重くなりやすいため、ここでパロノセトロンの有用性が証明できたことには大きな意義があると思います。長く5HT3受容体に結合していることが結果につながっていることを臨床的に証明できたと思っています」と話す。

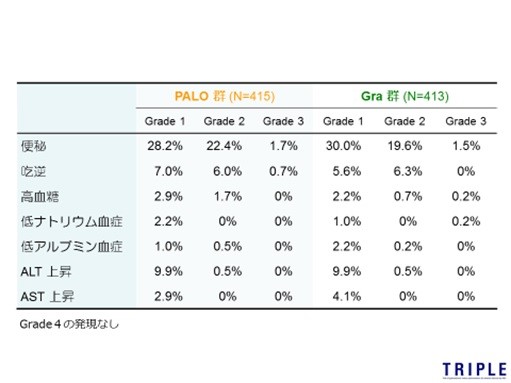

副作用としては、薬剤自体が腸管の動きを抑える傾向があるため便秘は予測されたが、鈴木さんは「パロノセトロンが長時間型と考えると、発現率や重篤度が高く重く出ると懸念していましたが、結果的に大差はなかった。副作用の出方も同程度なら、パロノセトロンを使う意義がある。臨床的に有効」と結論付けた(図4)。

対策を取った上での外来化学療法へ

「シスプラチンはつらい治療と言われていましたが、少しずつそのイメージは改善しています。以前は長時間の点滴や副作用への対応として100%入院で行われていましたが、薬剤の改良とともに、外来療法が増えています」と鈴木さん。

しかし、外来化学療法はリスクも伴う。在宅中に遅発性の悪心・嘔吐症状が出た場合を想定しなければならない��「あらかじめ予備の経口制吐薬を処方するケースもあります。アプレピタントやデキサメタゾンなどが選択候補となりますが、制吐薬には不安を和らげる抗不安薬もあるので、個別な対応が必要になります」(鈴木さん)

制吐薬の個別化医療に向けて

今回の臨床試験について、薬剤師として試験を主導するのはとても珍しいことだった。鈴木さんは「薬剤師だけで大丈夫かという心配がありましたが、実はやってみたいという志を持った仲間が多いことがわかりました。2年かかると思っていた試験が、1年で終わりました。副作用の評価の仕方も非常に正確。薬剤師だからこそ気付くこともあります」と振り返り、薬剤師のネットワークが形成され、薬剤師主導の臨床試験が行われる文化を作ることにも役に立てたと自負している。

鈴木さん自身は、現在は制吐療法の遺伝子多型の研究をしている。「現在では最強とされている3剤併用制吐療法でも効果がない人がいるのはなぜだろう、ということを考え、個別の反応性の違いについて検証したところ、あるパターンの遺伝子多型をもっているケースではグラニセトロンでも十分に効果があることがわかりました。この遺伝子多型が事前に採血でわかれば、『あなたは(安価な)グラニセトロンで十分』『あなたはパロノセトロンが必要』『さらに4剤目の薬剤が必要』――というように分けられるようになります。制吐薬の個別化医療を進めていきます」

医師との棲み分けで技能を生かす

しびれなどほかの副作用症状についての研究も課題だ。「今回できた薬剤師の臨床研究ネットワークは30施設ほどにまで広がっています。今後、新しいテーマについて声が挙がってくることに期待しています」と鈴木さん。

また「医師と薬剤師で棲み分けをしながら、専門技能を治療に生かしていきたいと思います」と話している。