プレシジョン・メディシンや、リキッドバイオプシーの最新情報が報告される

進行固形腫瘍に対し、血液生検が治療決定の有効なガイド役に

組織生検に代わる非侵襲的な検査法として注目される

進行固形がんでは、腫瘍細胞はその遺伝子的材料となる小片、あるいはDNAを血流内に放出していることが知られている。米カリフォルニア大学デービス校総合がんセンター分子薬理学部長のPhilip Mack氏らは、高感度次世代シークエンス技術である血液に限定したがん細胞変異検査(血液生検アッセイ:Guardant360)を用いて、血流内に放出された循環腫瘍DNA(ctDNA)を分析し、その検出能の正確性および臨床的有用性を検討した。

この研究の背景には、最近注目されているがんのプレシジョン・メディシン(より適確な医療:精密医療)において、適切な標的治療法に患者を導くための総合的な腫瘍遺伝子プロファイリング(遺伝子の発現パターンで腫瘍を分類する方法)に対する関心が高まっていることが挙げられる。従来はこうした遺伝子プロファイリングを行うために、手術時などに腫瘍組織を取り出して検査する方法(組織生検)が用いられていたが、ゲノムタイピングが十分でなかったり、侵襲度が高く安全に行えないケースがあることなどが課題となっていた。このため侵襲度の低いリキッドバイオプシー liquid biopsy(液体生検:血液生検)への関心が高まっている。

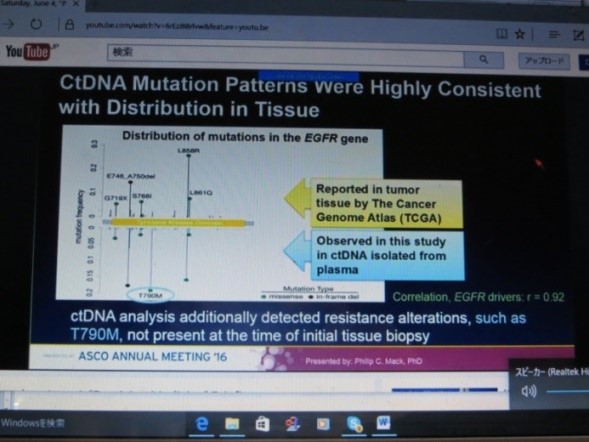

ctDNAの変異パターンは組織中の分布と高度に一致

研究では、進行がん患者1万5,191人(内訳:進行肺がん37%、乳がん14%、大腸がん10%、その他がん39%)における1万7,628件の血液標本を対象とし、50種類以上の遺伝子変異についてGuardant360を用いて4つの主要なクラスにプロファイルした。そしてその評価結果を、組織生検による遺伝子検査の結果判明している症例との比較、さらにがんゲノムアトラス(The Cancer Genome Atlas: TCGA)を含む人口集団スケールの腫瘍シークエンスプロジェクトなどで公表されているデータと比較した。

まず、腫瘍組織の遺伝子検査の結果が判明している患者398例において、ctDNAでの遺伝子変化パターンを比較した結果、腫瘍成長(増殖)促進の鍵となるEGFR, BRAF, KRAS, ALK, RETおよびROSI遺伝子の変異においては、 ctDNAが陽性のケースでは組織生検の94-100%においても同じ変異が報告されていた。ctDNA変異(変化)の大部分は、非常に低レベルであり、その半数は循環総DNAの0.4%以下の頻度で生じていた。血液生検アッセイの正確性はこれらの低レベル状態においても高かった。

またTCGAのデータを含む、従来報告されている腫瘍組織の遺伝子解析データに対して、ctDNAにおける特異的な変動(変化)頻度の一貫性を評価した結果、血液生検は腫瘍の遺伝子的ラ���ドスケープ(全体的な形状)の正確なスナップショット(※データベースファイルなどを、特定のタイミングで抜き出したもの)を提供するものであった。

複数のがん遺伝子や変異の異なるクラスでの交差は、一般的に0.92-0.99の幅で相関していた。さらに興味深かったのは、組織生検では滅多に見られない新規の分子標的薬への抵抗性(EGFR阻害治療におけるEGFR T790M抵抗性変異のようなもの)に関連する遺伝子変異がctDNAにおいて見分されたことである。これらの変異は、組織生検ベースの人口集団データでは、患者が治療をまだ受けていなかったために欠如していたと研究者らは仮説を立てている。

非常に低レベルにおいても変異の検出が可能

一方、血液生検の臨床的有用性の検討では、

①ctDNA解析は、患者症例の49%において米国食品医薬品局(FDA)承認の標的治療薬に対するバイオマーカーとして、腫瘍変異の同定に有用であることが明らかになった

②効果的な治療に抵抗性を示す腫瘍患者に対し、ctDNA解析は新規治療法の選択へのガイドとなる抵抗性変異の存在を検出することができた

③血漿ctDNA中の主要ながん変異の検出は想定内(TCGA)の頻度と一致性を有し、非常に低レベルにおいても変異の検出が可能であった(図1)

――ことなどが明らかになった。

このような結果から、Mack氏は血液生検のメリットとして、

①クリニックで容易に使用でき、組織生検関連の合併症が避けられる

②長期間にわたり疾患の変化(変動)のモニターできる

③標準的な組織生検では観察できない転移病変での変異を同定できる可能性を有する

④治療抵抗性のメカニズムの同定を行う機会を提供してくれる

――などを列挙し、「血液中の腫瘍特異性の変異の検出は、組織生検が不可能な際に、魅力的な代替法となる」としている。

腫瘍の増殖を促す遺伝子的変化は、腫瘍の異なった部位でしばしば異なる。組織生検は、腫瘍の極めて小さい組織の片々を採集するため、どの区域の腫瘍をサンプル(標本)とするかにより、鍵となる遺伝子変異を見逃す可能性がある。これに対し、ctDNAの解析は、腫瘍内に存在するすべての異なる遺伝子変化の情報を提供するなど、組織生検に対して極めて高い優位性をもつ。

・ctDNA解析では、さらに1回目の組織生検時には存在しなかったT790Mのような治療抵抗性の変異も検出した

感受性を高めることで早期ステージでも応用が可能に

Mack氏によると、本研究では血液サンプルの83%においてctDNAの変異を検出したが、すべての患者が検査に対して、満足のいくctDNAを有していたわけではない。例えば、研究者らは膠芽腫患者ではctDNAの検出力が低いことを発見したが、その理由として、おそらく脳・血液関門がctDNAの脳腫瘍から循環血液への流入をより難しくしていることが考えられた。

このためMack氏は「ctDNAがごく低レベルでも変異を検出できように、アッセイの感受性を高めることで、進行病期にあるすべてのタイプの固形腫瘍に対し、検査の感受性がより高まるだけはなく、この技術をより早期ステージのがんに応用できるようになる」としている。