私の時間をどう過ごし、どう生きたいか 在宅がん医療という選択も

訪問診療を受けたいと思ったら

在宅医療に切り替えたい、もしくは通院と並行して訪問診療も受けたいと思ったらどうすればいいのだろうか?

「まず、がん治療を受けている病院の〝医療連携室〟(がん相談支援センター)を訪ねてください。そこには必ずソーシャルワーカーがいて、地域のリソースをよく知っています。ご自宅に訪問可能なクリニックはいくつかあると思うのですが、どこのクリニックが評判いいか、どの分野に強いのか。そうした地域密着の情報を持っている連携室にクリニックを紹介してもらうのが、いちばん確かだと思います」

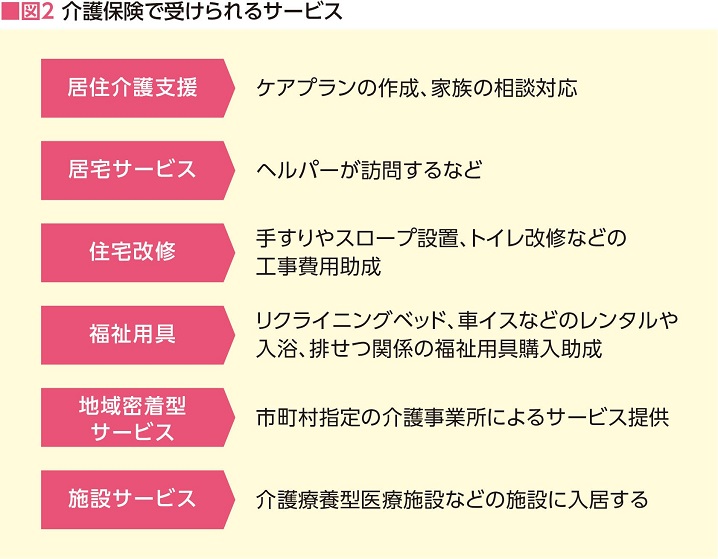

クリニック探しと並行して、体力的に通院が厳しい状況の場合は、介護保険の申請を早めに済ませよう。介護保険を申請すると、まず電動リクライニングベッドをレンタルできるようになる。そして、何より大きいのが担当のケアマネージャーが付いてくれること。在宅で過ごすために必要なこと、準備しておくとよいものなど、何でも相談できるようになるのが心強い。

介護ベッドだけでいいのか、手すりやスロープは必要ないか、それらを揃えるための補助はどうすれば受けられるか、さらには訪問入浴サービスも使ったほうがいいのかなど。大切なのは、患者さんや家族だけですべてを抱え込まないこと。ケアマネージャーの知識を借りて、患者さんを含めた家族が皆、在宅でできるだけ心地よく過ごせる環境を整えることが大切だ。その初めの一歩が、介護保険の申請というわけだ(図2)。

訪問診療はどれくらいの頻度?

ところで、訪問診療の滞在時間、そして訪問頻度はどのくらいなのだろうか?

「ケースバイケースですが、日常診療に入ったら20分から30分ほどの滞在が多いですね。もちろん初回は、それまでの治療について患者さん自身が治療医からどのように聞いているかなど細かい話も確認していくので1時間以上かかります。治療だけでなく、その人自身についてお話するというスタンスです」

ちなみに、後藤さんの診療スタイルは、1人の患者さんに対して後藤さん自身の訪問は基本的に週1回。それに加えて週3回ほど訪問看護師が訪問するそうだ。つまり、週4回以上は何かしらの形で訪問診療が行われている。日々刻々と体調が変化している患者さんにとっては心強い限りだ。1人暮らしの患者さんも多いとのこと。週4回の訪問が、心身ともにどれほど大きな支えになっていることだろう。

在宅医療には必要な覚悟も

自宅に入っていくことは、生活に踏み込むという意味合いも持つ。そうなると、患者さんとだけでなく、家族との信頼関係も重要になってくるそうだ。

「患者さんが思うように動けない状態の場合、ご家族の方が仕事をされていると、まず鍵の問題が出てきます。我々の訪問のたびに仕事を休んでもらうわけにいかないので、場合によっては、鍵を預かって訪問させていただくケースもあります。それほどにご家族との信頼関係は不可欠です」

さらに、鍵の問題以上に在宅医療には避けられない問題がある。後藤さんがご家族との関係を築いていくと、まず相談される悩みがあるというのだ。それは、「家族が留守にしていて患者さんが1人でいるときに急変してしまったらどうしよう……」という究極の不安。

「これは非常に難しいのですが、実はこれこそが在宅医療を続けるにあたって、ご本人、ご家族ともに、しっかり考えて、ある意味、覚悟を持たなくてはならないことだと思っています」と後藤さんは話し、こう続けた。

「いつか誰しもが最期を迎えます。そのときが、いつどんな形でやってくるかは誰もわからない。それが、家族が外出していて患者さんが1人でいるときに突然やってくる可能性も、やはりあるわけです。もしそうなったとしても、治療中も自宅で過ごせて、最後まで自宅にいられたことを幸せなことだと、ご本人もご家族も思えるかどうか。その覚悟を持つことができれば、在宅医療はいい形で続けられると思います」

治療医と訪問医が連携できてこそ

一方で、訪問診療が抱える課題についても、後藤さんは言及した。

「在宅医療を組み合わせたほうがいい状況だと医師も患者本人もわかっていながら、費用面の壁が立ち塞がるケースも多々あります。現状、介護保険が使えるのは40歳以上。20代、30代の若いがん患者さんは介護保険が使えないので補助が受けられず、限られたお金は治療にあてるだけで精一杯という状況になってしまうことも少なくないのです」

若年性乳がんを患い、仕事を続けながら、もしくは幼い子どもを抱えながら闘病している方に多く見られるケースだそうだ。現代は若くしてがんを患うこともあり、これについては早急に社会全体で考えていかなくてはならない課題だ。

さらに、通院治療と訪問診療を併用するときに生じる医療側の問題点もあると言う。

「1人の患者さんを病院の治療医と訪問医が診る場合、大切なのは医師の連携です。2人の医師が対等に話し合えて初めて、その患者さんにとって最適な医療を提供できるのですが、そこがなかなかうまくいかない現状も散見します。これは今後きちんと整えていかなくてはならない医療提供側の課題です」

医療は年々進化を遂げ、治療法は高度化し、複雑化し続けている。もちろん進化は望ましいが、その半面、病院の医師は治療そのものにさらに没頭し、患者さん自身の暮らしや、どう生きたいかといった望みは後回しになりかねない。だからこそ、患者さんの暮らしを丸ごと診ようとする訪問医の存在は、今後さらに必要とされるのではないだろうか。

コロナ禍の今、入院すると家族にすら会えなくなるという理由で、訪問診療の希望者が増えているという。わたクリニックでは、訪問診療全体におけるがん患者さんの割合は7割を超えるとのこと。在宅でがん治療を受けることは、決して特別なことではない。通院治療を続けながら、それ以外は在宅で診てもらう。そして、できるだけ自分らしい暮らしを継続する。そんな闘病生活を誰もが希望すればできるようになることを願う。