体験者の声で見えてきた在宅ホスピスの光と影 「わが家で最期」を選んだそれぞれの形

ホームグラウンドの力

~あやのさんの場合~

尼崎市で開業する、さくらいクリニックの医師、桜井隆さんは、8年前から在宅ホスピスケアをしている。ある患者さんの初めての往診に同行した。

あやのさん(仮名・78歳、尼崎市在住)は、10年前に夫を亡くして1人暮らしだ。昭和30年代から今のマンションに住み、隣近所に友だちが多い。娘さんたちが同居を勧めても断り続けている、という。

2年前、子宮体がんだとわかったときには、すでに肺に転移していた。大学病院から同クリニックを紹介された。 血圧を測りながら、桜井さんがたずねる。

「どないですか?」

「食べられへん。味が悪いし、にがいから、おいしくないねん」

あやのさんが不安を語り始める。

「治療をしてないから、不安でねぇ。治療がないと言われたら、落ち込むでぇ。希望がないやん。『私、見放されてんねん』と、みんなに言うねん。桜井先生は痛うないようにしてやると言うから、それを頼りにね。痛くなるのが心配やねん」

「それ、僕の仕事やから、任せといて。“桜井の置き薬”しとくから」

「よう効くんですか?」

「大丈夫。全く痛くないわけやないけど……」

あやのさんが突然、核心を突いた。余命をたずねたのだ。

「先生、あとどれぐらい?」

「うーん。それは僕にもわからんからなぁ」

「わからんけど、言うて」

「そうやなぁ。年越して、お花見ができるかなぁというとこかなぁ」

「そんなもんやのん……」

あやのさんの声が明らかに落胆している。

「それを長うするようにがんばりましょ」

「がんばる言うたって、何をがんばるの(笑)? 人間の一生は短いんよ。短いよ。短いこっちゃ」

「がんは、自分でいろんなことを決められるからいいという人もいるでしょ?」

「予告されるのがいやなんよ。それに何の準備が要ります(笑)? ぱっと死んだら、その人は『ええ人』になるねん。……がんにならにゃわからんて、先生(笑)」

「そうやろなぁ(笑)」

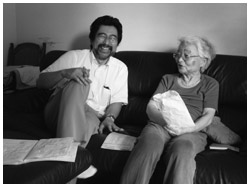

2人はソファーに並んで座り、まるで昔からの友人同士のように、うち解けている。

帰り道、桜井さんが意外そうに言う。

「あそこまでお話しになる方やと思わへんかったなぁ。外来ではあんなに話す時間がないしね。ホームグラウンドの持つ力やね」

では、実際に看取った人は、どう感じているのだろうか。経験者をたずねた。

人生という仕事が終わるときは家へ帰ろう

~桜井隆さんのお話 さくらいクリニック医師~

さくら いたかし

1981年、群馬大学医学部卒業。兵庫医科大学輸血部、大阪大学集中治療部、同大学整形外科など経て、1992年開業。8年前から在宅ホスピスケアも行っている。

さくらいクリニックのホームページ

基本的に、病院やホスピスは施設に軸足を置いています。その視点だと、家に帰ることがとても大変に思えます。

しかし、実際は、「家」に帰ることは、難しくありません。家に帰るだけで、ご本人の痛みがやわらぐことはよくあります。痛みのコントロールがきちんとできていれば、ほとんどの場合、「家」でやすらかな死を迎えることができます。点滴や経管栄養といった処置を必要以上に行わないことで、「病院」よりもむしろ穏やかな死が訪れます。

ご本人の寝ている時間がだんだん長くなって、呼んでもあまり起きなくなってきます。最後は下顎呼吸といって、肩とあごで息をされます。それから呼吸が波打つように、大きくなったり小さくなったりして、少し休んだと思ったら、またふーっと息をする。そのまま眠るようにお亡くなりになります。慌てて医師を呼ぶ必要はなく、ゆっくりとお別れをしていただけます。

もともと患者さんが暮らしていた場所は「家」です。あなたも私も、ふだん仕事が終われば家に帰ります。家がいちばんくつろげるじゃないですか。「病院」はそもそも人生最期のときを過ごす場所ではない。僕は、医療から「死」をもとの場所、本来の持ち主に返す作業をしているような気がします。

大事なことは、ご本人の「痛い」という訴えに医師が真剣に向き合うことです。「この人は痛がり」「これは精神的もの」などととらえてはいけない。ご本人が心地よくなるように、薬を調節していきます。また、医療用麻薬やその他の薬の説明を十分にした上で、置き薬をしておき、体調に合わせて服用してもらう。セルフケアができるようにお手伝いするのも、在宅ホスピス医の大事な仕事です。

あとはご本人とご家族に、今後起こりうることを伝えておくことが重要です。生から死への過程を前もって説明して、理解していただくことで、安心して最期の時を迎えていただくことができます。

看病する者も楽なんです

~妻・栄郁代さんの場合~

神戸市の中心地から山側に、電車でわずか30分。景色は一転する。山の中腹にある駅に降り立つと、湿った草木の香りに包まれる。近くでウグイスが鳴いている。

栄郁代さん(68歳)の家は、駅からさらに山を登ったところにある。2004年5月、72歳で亡くなった夫は、2階の自室から見える景色が気に入っていた。建築会社の役員で、家庭を顧みない仕事人間だった。

夫はよく病気をした。30歳代の盲腸に始まって、詰まった動脈に人工血管を入れる手術、そして8年前の直腸がん、2003年の肺がんなど、6回もの手術を受けた。

そのたびに、郁代さんは病院に泊まり込んで付き添った。直腸がんの手術のころから、看病がしんどくなってきた、という。

「個室でしたが、補助ベッドではぐっすり眠れませんわ。しょっちゅう看護師さんが入ってきはるしね。腰が痛くなって、病院から整形へ通いました。自分の食事はお弁当ばかりで、野菜が食べたくなる。1週間から10日泊まり込んだら、本当に疲れます。付き添いするのも、大変なんですよ」

当時、郁代さんは自分の料理のせいで夫はがんになったのでは? と悩んでいた。新聞に、「がん患者グループゆずりは」の小さな記事を見つけ、集まりに出かけてみた。そこで、在宅ホスピス医の梁勝則さんの講演を聞き、今まで通り、ふつうの食事を作ったらいいんだと安心した、という。以来、ゆずりはの会員になった。7年前、会の懇親会で郁代さんは梁さんに声をかけた。梁さんは家から最も近い在宅ホスピス医だ。

「夫の具合が悪くなったら、往診してもらえますか?」

「走ってでも行きますよ(笑)」

梁さんの笑顔に、「家で」という思いを強くした。かつて家で83歳の母が眠るように亡くなったことも大きかった。病院での看病のしんどさを最後は味わいたくなかった。夫の姉を病院で看取ったときのように、遺体を連れて帰るのも嫌だった、という。

夫は肺がん手術の約1年後の2004年3月、骨転移がわかり、在宅ホスピスに移行した。

「夫は梁先生に2度目に会ったとき、『地獄に仏です……』と小声で伝えていました。それまでずっと抱えていた背中の痛みをとってもらい、体が楽になったんですね。先生に、仕事上の心配事なども話していました」

5月上旬には、2人の娘と孫たちが集まり、すき焼きパーティをした。夫は鼻に酸素を送り込む細いチューブをつけたまま、「おいしい」とお代わりをする。孫たちには、「しっかり勉強せえよ」と手を握って励ました。5月上旬、亡くなる4日前まで、夫は自分でシャワーを浴びていた。洗髪は郁代さんがした。ホームヘルパーが来たのは、それ以降の1日だけだ。

亡くなる前日、夫は丸1日、眠り続けた。意識のないまま、たびたび起きあがろうとする。その晩、初めて郁代さんは夫のベッドの横で眠った。朝、5時に長女と交代したところ、1時間半後、夫は起きあがろうとして、長女の腕の中で亡くなった。

「楽に、いい感じで看取ることができて、満足感がありますね。心残りはありません。娘や孫たちも、『いい死に方やったねぇ』と。でも全面的に、献身的に看病したわけでもありませんよ。自分本位な人で、私は自分が大事にしてもらったと思えないんです(笑)。今は自由だわね。うれしくて仕方がないの(笑)」

郁代さんは軽やかに語る。

だが、長年、夫の闘病を支え、看取ることは、相当なストレスだったのだろう。夫が寝込んでから亡くなるまでの1カ月半の間に、郁代さんは5キロやせた。看取ったとき、身体は疲れ切っていた。夫の死の半年後、郁代さんは腹部の膵動脈瘤破裂で意識を失い、病院に担ぎ込まれる。幸い手術をせずに済んだが、2 カ月間、入院生活を送った。

思わぬ大病だったものの、この出来事のショックによって、看取りの気分が尾を引かずに済んだ、と郁代さんは言う。現在は毎朝、近くの公園で仲間とグラウンドゴルフを楽しむ生活に戻った。

郁代さんはもし自分が看取られる側になったとしても、家を選びたい、と言う。看取る側にとっても「家」のほうが楽だと、心底思っているからだ。