矢津内科消化器科クリニック コミュニティケアの精神を地域に広めていきたい

ピアノ演奏による音楽療法

「ひと息の村」2階ラウンジでは、2007年4月から週に1度、ピアノ演奏が行われている。同席させてもらう予定で取材に行ったのに、ついつい矢津さんの話に引き込まれて会場に着いたのは終了直後になってしまった。

「今日はとっても盛り上がったので残念です。毎週、季節や行事にちなんだタイトルの曲を集めて弾いているんです。今日は、梅雨に入って雨が降ると思って雨の曲を集めたのに、こんなにいいお天気になってしまいましたけど」

こう話すのは、ピアノの演奏者で音楽療法士の末次輝子さん。アメリカで4年半もの間、最先端の音楽療法を学び、「ひと息の村」のオープン時から常勤で臨床経験を重ねている。在宅患者さんの元へも通い、生演奏を楽しんでもらったり、楽器を使ったリハビリなどにも取り組んでいる。

この日の曲目は『雨に唄えば』や『雨に濡れても』。音楽に疎い記者の脳裏にも、ジーン・ケリー主演の映画『雨に唄えば』の有名な雨でのワンシーンが浮かんできた。

「音楽ってものすごく個人的なもので、それぞれの人にそれぞれの思い出があります。グループで聞くより静かに1人で聴くほうが好きな方もおられます。ラウンジに出られない入居者の方もドアを開けた状態で聞いてくださったりするんですよ」

最近では、午後の仕事の前に手の空いたスタッフも、15分間の憩いの時間を過すことも。曲の合間には、歌にまつわる末次さんの簡単なコメントも添えられる。

「今日は、最前列で聴いておられた方が、よく行くデパートで雨が降り始めると『雨に唄えば』が館内に流れることを話してくださったんです」

デパートの館内にいると外の天候はわかりにくい。包装紙などの切り替えを従業員に知らせるため、雨が降りはじめると『雨に唄えば』が流れ、逆に雨上がりには『オーバー・ザ・レインボー』が流れてきたのだという。

「アンコールがあったので、最後に『オーバー・ザ・レインボー』を弾きました。1人ひとりの患者さんの病状に合わせて薬を処方するのと同じで、音楽療法は人によっても、またその日の状態によっても求める音楽が異なるので『音楽の処方箋』ともいわれるんです」

レスパイト利用で患者さんの選択の幅が広がった

歌の余韻に浸っておられたご夫妻にも話をうかがった。夫を見舞いに訪れていた妻の佐々木智子さん(仮名)は、遠方に見える山の稜線を見ながらこう話す。

「私たちが普段眺めている、地元の平尾台っていう山なんですよ。今日はお父さん、とっても楽しかったと思うよ、ね、お父さん」

車椅子に乗った夫からのはっきりした返答はない。が、おだやかな表情で山々を眺めているように見えた。 この佐々木さんご夫妻に「ひと息の村」のレスパイト利用を進めた訪問看護ステーションの管理者・田中真希さんもこう話す。

「正式な訪問看護ではなくても、同じ建物にいるので朝の挨拶や、『よく眠れましたか』といった言葉はかわせます。それだけでも、患者さまやご家族のみなさまの安心材料になると思うんです」

佐々木さんの奥さんも、夫の看病に必死になるがゆえに、容態によって喜びと不安の振幅が激しかったという。

「1度試してやっぱり家がいいと思えば帰られればいいし、逆に家にいてここへ入りたいと思われればいつでも入れるし、病院のほうが安心だと感じたらその選択も自由です。私たちがいつでも付き添いますという安心感をもってもらうことが一番大事だと思うんです」

これまでは、病院か緩和ケア病棟か在宅かの選択は3つだけ。「ひと息の村」のような中間的な施設があれば、選択の幅が広がる。

田中さんはまだ33歳の若い看護師。「いま仕事が楽しくて仕方がない」という。

「まだ若輩者なので、年配の方々のお話を聞くのは本当に楽しいんです。ご夫婦の馴れ初めとか、在宅ケアをなさっている方々はみなさんが素敵なんです。なんといっても愛がありますから」

やすらぎと安心感を生み出す在宅医療

その在宅患者さんの1人が村田耕一(56・仮名)さん。村田さんは2006年8月に膵臓がんが判明。北九州市にある総合病院に抗がん剤治療に通っていたが、2007年4月から地元の「矢津クリニック」に在宅診療を依頼している。

記者の同行の許可は得ていたが、最初は当然ながら緊張した空気が漂っていた。が、矢津さんの一言で空気が一瞬にしてやわらいだ。

「スモモありがとうございました。本当においしかったです」

どうやら村田家の庭に実ったスモモを差し入れしてもらったようだ。看護師もお礼を言う。

「おいしかったんで、みんなガッツいてました。音楽療法の先生がケーキにしてくれたんですよ」

すると、処置中の矢津さんの耳がピクリと動く。

「え? それ、ぼくのとこにまわってこんやったけど」

ジョークにみんなが大爆笑した。

村田さんはくつろいだ表情になって言う。

「先生や訪問看護さんが来てね、話をしてくれるだけで雰囲気がぜんぜん違うじゃないですか。笑ったりね、話しとったら全然違いますよ」

抗がん剤治療を受けるため、北九州市へ車で1時間かけて通っていたが、それが体力的にきつかったという。 「予約をしとっても、朝7時か8時ごろに出て、家に帰るのは午後2時ぐらい。抗がん剤だけやったら、近所の医院でも構わんでしょう。いまは点滴じゃなく、飲み薬も多いですしね」

病気のことについてあれこれ考えないようにするため、今は妻にまかせるようにしているという。

「病気のことは聞いたってしょうがないけんね。聞きとうないし」

住み慣れた家の良さを繰り返し訴えながら、先週も奥さんといっしょに近所へ釣りに出かけたことを話してくれた。

「普段は海ですが、このあいだは川。私が竿を振ったりはできんですが、気分はかわります」

また、「テレビとケンカ」もするのだという。

「討論番組とか見ると腹立つやろ。それを口に出して、テレビとケンカするんよ。病院やったら夜の9時には寝ろって言うけど、寝られんでしょう。ここやったら周りの人にも気を使わんですむし、なにかあったら『お~い』ですぐ来てくれますからね」

看護師さんが「愛がある」といった言葉を思い出した。

「私は昔の男やけん。なかなかそういうことは言えんけんね。でも、思うとるんやけど」

奥さんは、そばでやさしく微笑んでいた。

手厚いケアと自然のなかで人間は生まれ変われる

院長の矢津さんはこう話す。

「奥さんによると、お元気なころの村田さんは無口なタイプだったそうなんです。でも、いまはよく話されるし取材も受けるなど、とても前向きに生きておられる。常に人間は日常のなかで生まれ変わるものだと思います」

矢津さんに、スピリチュアルケアについて聞いてみた。

「入浴とか排泄とか、そういう日常的なことを尊厳ある形で最後まで継続することもスピリチュアルケアの1つだし、自分の趣味や仕事を最後まで続けることもそうでしょう。宗教とか魂の領域までを含めていわれるけれど、日本人は身近な自然とかを最終的にはスピリチュアリティととらえているような気がします」

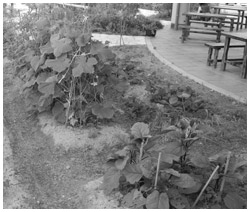

「ひと息の村」には、できるだけ自然を身近に感じられるよう、庭にいろんな植物が植えられている。陶芸教室が開かれていたデイルームの裏庭には、たわわに実ったブルーベリーが紫に色づき、収穫もすぐ目の前。

「おいしいんですよ~」

と、スタッフたちも自慢する。そばには矢津さん担当のバラ園が隣接するが、

「畑がだんだん院長のバラ園を侵略中なんです」(スタッフ)

ナスやキュウリ、トマトといった野菜畑がバラ園にとって変わるのも「日本的」といえなくもない。

矢津さんも、ちっとも不快ではないようだ。

「最近、忙しくてバラ園の手入れはイマイチなんで。ある遺族の方が、ボランティアで作りはじめてくださったのが、だんだん本格的になってきているんです。そのうち畑がメインになるかもしれませんね」

「ひと息の村」も、住民たちの手によって日々“本当の村”へと変わり続けている。