にのさかクリニック 人と人とがつながっていく。それこそが在宅ホスピス

在宅ホスピスという言葉を積極的に使わない理由

ニノ坂さんは2005年、『在宅ホスピスのススメ』(木星舎)という著書を監修した。本のなかであるグループホームで亡くなられた87歳の女性のことを紹介している。後妻として暮らし、実子はなく、13年前に夫を亡くしたHさんは、紆余曲折の後、このホームで最後を迎えたいと言うようになった。

看護師と医師だけでなく、ホームを運営するご夫婦、入居の仲間たち、それにボランティアチームが加わり、最後はみんなで彼女が大好きだった『みかんの花咲く丘』を歌って見送ったという。

「このとき、私は、在宅ホスピスケアとは、死を個人や家族のものとしてとどめることなく、ボランティアやケアギバー(ケアの提供者)を含むコミュニティに解放する、1つの試みではないかと感じたのです。そしてそれは地域文化を受け継ぎ、新たな文化を創造する流れにつながるものではないかと感じたのです」

「自分の生活を最後まで大切にし、自分と同じように大切にしてくれる周囲のスタッフがいること、それが振り返ってみると『ホスピスケア』だったと言えるのではないでしょうか」

そして「にのさかクリニック」で「在宅ホスピス」という言葉を積極的に用いない理由について、こう記している。

「理由の1つは、『在宅ホスピス』というだけの内容が伴っていないのではないかという自分自身への反省の気持ちであり、もう1つは、ホスピスケアは言葉ではなく内実で示していくものであるということ、そしてそれは最終的に、亡くなっていく本人にとって意味あるものであったかどうかで決まるものであると考えるからです」

人と人がつながっていくことの大切さ

ニノ坂さんは以前、45歳の大腸がんを再発した男性の看取りを行ったことがある。

「いくらなんでも45歳は若すぎます。国際協力のボランティア活動グループを立ち上げ、リーダーシップを取れる魅力的な方だったんですが、奥さんから相談されて行った入院中の病院では、目も開けない、食事もしないという状態でした」

主治医と相談し、2~3日の外泊を提案すると受け入れてくれた。男性の家は田んぼのなかにある田舎の1軒家で、広い庭もあるゆったりとしたところだった。

「家には、なにより子どもや家族がいます。それまで何も食べなかったのに、帰ったその日にみんなといっしょに焼肉を食べたそうなんです」

結局、2週間ほどで自宅で亡くなられたが、ニノ坂さんは1年くらいたったある日、小学校の「生と死の授業」でこの話をすると、子どもたちのほうから奥さんの話を聞きたいと言ってきたという。

「お願いすると奥さんに承諾いただけたため、うちのクリニックで話をしてもらったんです。こんなふうにつながっていくということがとても大事だなと思いました」

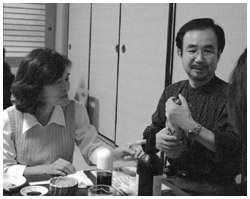

ニノ坂さん自身、家族にも支えられてきた。休日にも講演やボランティアに忙しく、妻の富士子さんがよく運転手役を買って出られる。記者が同行させてもらった際、家族旅行の有無について聞くと、「松浦」というニノ坂さんの故郷長崎の名勝地が挙がったことでは一致した。が、

「ホテルやろ」

とニノ坂さんが言うのに対し、

「全員で行ったのは旅館よ」

と、富士子さん。とにかく家族6人での旅行はたった1度きりらしい。

「でもね、主人がまだ勤務医のころ、当直の夜にお弁当を持って行ってたんです。そうすると子どもたちもついてきて、お弁当をつまんでしまうんですね。それならって医局でご飯を食べるようになって。大きな鍋を抱えて行って全員で食事したこともあるんですが、いま考えるといい思い出です」

人と人とがつながるのに、場所はさほど重要ではない。「ニノ坂つながり」こそが、本当の意味での「在宅ホスピス」なのかもしれない。