高齢者は前立腺がん治療法の長所・短所を理解して選択

80歳までなら小線源療法、80歳以上ならIMRTを

前立腺がんの放射線治療には、放射線を放出するカプセルを埋め込む密封小線源療法、強度変調放射線治療(IMRT)、陽子線治療、重粒子線治療などがある。

「密封小線源療法の治療期間は2泊3日と短い上に、手術に比べて再発も少なく非常に成績がよいので、基本的には80歳まで、元気な方なら80歳以上でも積極的に勧めています。現在、小線源療法を希望される方が多く来院され、放射線治療の割合が手術より多くなっています」

同大学病院では、手術では再発率が20~30%、小線源療法では7%程度だという(手術では高リスク患者、小線源療法では主に低~中リスクまでの患者が多いのも理由の1つ)。

小線源療法は全身麻酔下で行われるため、糖尿病や重篤な心臓病を合併している方には勧められないという。また、前立腺が大きい人(40cc以上)には向かない。治療線量に制限があり(最高100本)、恥骨の位置との関係などから、前立腺全体にカプセルを埋めきることができないからだ。首尾よく埋め込めても排尿障害(尿閉など)が起こりやすくなる。

「そのような場合は、IMRTという外照射の放射線治療をお勧めしています。放射線の強度を変えながらピンポイントで前立腺だけに照射できるので、副作用が少ないのがメリットです。週に5日、毎日2Gy(グレイ)ずつ照射し、8週間(2カ月)で終了します。総線量は76~80Gyになります。2カ月間通院できる方なら80歳以上でも可能です」

ただし、IMRTは治療計画に時間がかかるため、同大学病院では、新規の患者さんの受け入れは1年待ちになるという。

「このほか、前立腺がんには重粒子線治療、陽子線治療も行われています。治療期間は3~4週間と短く、副作用も少ないのですが、装置のある施設が限られ、保険が利かないので自費診療(300万円程度)になります」

放射線治療は高齢患者さんの救い主になりそうだが、限界もある。

「放射線治療後に再発すると、追加の放射線治療も手術もできないので、治療法はホルモン療法になります。手術の場合は、万一再発しても放射線治療やホルモン療法と治療の選択肢が複数残されます」

それぞれの治療の長所と短所を把握しておく必要がある、と上村さんは強調している。

早期がんでも全身状態が悪い場合はホルモン療法を

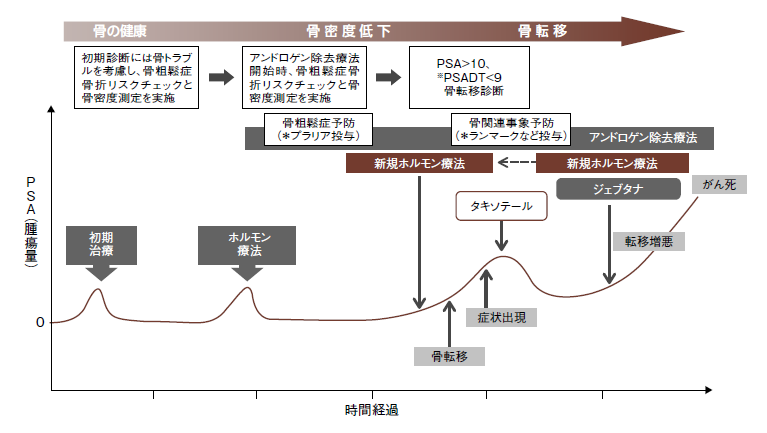

早期がんでも積極的治療を受けられない場合、あるいは局所浸潤がんの場合や、骨転移などの他臓器転移を伴う場合は、年齢に関係なくホルモン療法を行う。ホルモン療法とは、前立腺がんの成長を促す男性ホルモンの作用を抑える治療法だ。

「以前は、高齢者というだけでホルモン療法を行うケースが多かったのですが、ホルモン療法は止め時がなく副作用もあるので、安易に考えるのは危険です」

前立腺がんのホルモン療法では、脳の下垂体の指令で分泌される精巣由来のテストステロンの分泌を抑えるLH-RH製剤による治療と、アンドロゲンの作用を抑える抗アンドロゲン薬を併用するCAB療法が行われる。

ホルモン療法は、5~10年と長期に続けるうちに、去勢抵抗性といって効果がなくなることがある。その場合、従来は抗がん薬の*タキソテールを用いることが多かったが、75歳以上の高齢者では全身状態などにより、使用が限られていた。

「現在では、新規ホルモン療法薬2剤(*イクスタンジ、*ザイティガ)が保険適用となり、75歳以上の高齢者が使える薬が増えてきました。また、タキソテールよりやや強力な、新規の抗がん薬*ジェブタナも登場し、以前に比べると去勢抵抗性後の選択肢が増えたことは患者さんにも医師にも朗報です。

今までのホルモン療法が効かなくなったり、骨転移などが出てきたら、早めに新規ホルモン薬に変更するとよいでしょう。また、骨転移がわかったら症状がなくてもビスホスホネート製剤の*ゾメタで治療をすると、骨転移を抑えるだけでなく予後の改善も期待できます。なお、80歳くらいまでの全身状態がよい方は、タキソテールやジェブタナによる治療で半年から1年の延命が望めますが、脱毛や骨髄抑制などの様々な副作用にも注意が必要です」

*タキソテール=一般名ドセタキセル *イクスタンジ=一般名エンザルタミド *ザイティガ=一般名酢酸アビラテロン *ジェブタナ=一般名カバジタキセル *ゾメタ=一般名ゾレドロン酸

ホルモン療法の副作用にも注意が必要

ホルモン療法は、抗がん薬に比べると副作用が軽いという印象があるが、長期に使用するだけに、意外に深刻な問題が起こるという。

「とくに重大な有害事象は、骨密度が低下し骨粗鬆症{骨密度(YAM値)が70%以下}で骨折しやすくなることです。骨折すると寝たきりにつながるので、定期的に骨密度を測定し、骨折を予防する必要があります」(図3)

9カ月以上ホルモン療法を続けた場合や、ステロイドの服用によって、骨折リスクが増すという。新規薬のザイティガはステロイドとともに服用するので、注意が必要だ。

「骨折の予防には、運動と食事が大切です。毎日1万歩を目標に1時間以上散歩をする、関節の屈伸運動をすることをお勧めしています。

食事では、乳製品、大豆製品、小魚、緑黄色野菜などカルシウムを多く含む食品をバランスよくとりましょう。骨粗鬆症と診断されたら、カルシウム剤と骨粗鬆症治療薬(内服薬、または半年に1回の注射薬*プラリアなど)を使います」

ホルモン療法の副作用にはこのほか、勃起障害、ホットフラッシュ(紅潮)、筋力低下などがある。また、脂質代謝異常で、肥満やメタボリック症候群を発症するリスクが高まり、耐糖能異常で糖尿病が悪化したり、心疾患を起こしやすくなる。食べ過ぎを避け、適度な運動を続けながら、持病の治療も怠らないようにしよう。

最近の研究では、認知機能の低下やうつ病の原因になることもあるという。

「新規薬のイクスタンジは倦怠感や食欲不振が出ることがあります。治療中に何か気になることがあれば、外来で主治医に伝えましょう。また、症状がなくても年に1回はCTなどの全身検査、骨シンチグラフィの検査を受け、骨転移などがないかを調べることも大切です」と上村さんはアドバイスしている。

*PSADT=PSA倍加時間(PSAが2倍になる期間)。9カ月未満になると骨転移の確率が高くなる *プラリア、ランマーク=一般名デノスマブ

同じカテゴリーの最新記事

- ホルモン療法中は骨折リスクに注意! アロマターゼ阻害薬服用時の骨粗鬆症治療

- がん治療中も後も、骨の健康が長生きの秘訣 ホルモン療法に合併する骨粗鬆症を軽視しない!

- 新薬続出で選択肢が広がった去勢抵抗性前立腺がん(CRPC) 「どの薬をどのタイミングで使うか」が見えてきた!

- ホルモン陽性・HER2陰性進行再発乳がんに新薬が今年中に承認予定!

- センチネルリンパ節転移陽性乳がんへの新しい治療対応

- 新薬登場でここまで変わった! 去勢抵抗性前立腺がん薬物療法の治療戦略

- ホルモン療法の副作用対策 抗がん薬とは異なる副作用が発現

- 去勢抵抗性前立腺がんの治療選択 個別化・適正化で患者の利益が求められる

- 総合的な対応が必要に HR陽性、HER2陰性・進行再発乳がん