より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療

2次治療でも併用療法が強い推奨

『乳癌診療ガイドライン2018年版』のVer.4の改訂では、CQ16が次のようになった。

CQ16「閉経後ホルモン受容体陽性HER2陰性転移・再発乳癌の1次治療としてアロマターゼ阻害薬単剤を使用したときの2次内分泌療法として、何が推奨されるか?」

●フルベストラントとサイクリン依存性キナーゼ4/6阻害薬の併用療法を行うことを強く推奨する。(推奨の強さ:1)

●フルベストラント500㎎の投与を弱く推奨する。(推奨の強さ:2)

1次治療のホルモン療法としてアロマターゼ阻害薬単剤投与を行ったら、2次治療のホルモン療法ではフルベストラントを選択し、CDK4/6阻害薬と併用するわけだ。この併用療法が強い推奨で、フルベストラント単剤投与が弱い推奨となっている。

「改訂前は、どちらも強い推奨だったのですが、CDK4/6阻害薬とフルベストラント併用療法とフルベストラント単剤投与を比較したランダム化比較試験があり、併用療法が優越性を示しています。1次治療の場合と同様、臨床試験で勝った治療と負けた治療ですから、推奨の強さに差をつけたということです」(原さん)

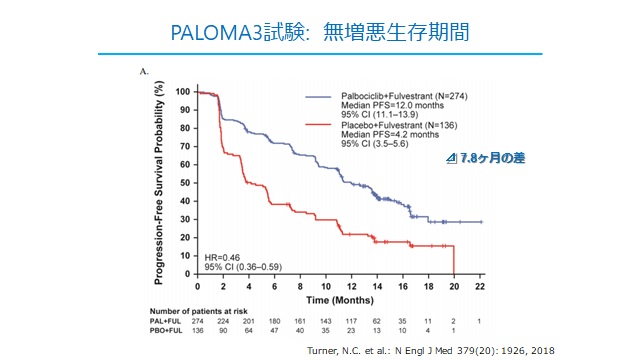

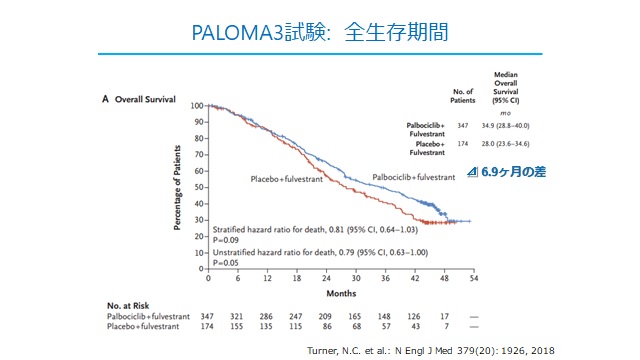

この改訂の根拠となった臨床試験が、「PALOMA3試験」と「MONARCH2試験」である。

PALOMA3試験の対象となったのは、HR陽性HER2陰性で、ホルモン療法が効かなくなった転移・再発乳がん患者さん521人。1種類の化学療法を受けている人も許容された。この人たちを、「CDK4/6阻害薬(パルボシクルブ)+フルベストラント併用群」と「プラセボ+フルベストラント群」に2:1で分け、比較試験が行われた。

その結果、PFS中央値は、「CDK4/6阻害薬+フルベストラント併用群」が12.0カ月、「プラセボ+フルベストラント群」が4.2カ月で、7.8カ月の差がついた。全生存期間(OS)中央値は、「CDK4/6阻害薬+フルベストラント併用群」が34.9カ月、「プラセボ+フルベストラント群」(図3)。

MONARCH2試験の対象となったのは、HR陽性HER2陰性で、ホルモン療法が効かなくなった転移・再発乳がん患者さん669人。化学療法や2種類以上のホルモン療法を受けた人は除外されている。この人たちを、「CDK4/6阻害薬(アベマシクリブ)+フルベストラン���併用群」と「プラセボ+フルベストラント群」に2:1で分け、比較試験が行われた。

その結果、PFS中央値は、「CDK4/6阻害薬+フルベストラント併用群」が16.4カ月、「プラセボ+フルベストラント群」が9.3カ月で、7.1カ月の差がついた。OS中央値は、「CDK4/6阻害薬+フルベストラント併用群」が46.7カ月、「プラセボ+フルベストラント群」が37.3カ月で、併用療法でOSが有意に延長することが認められた(図4)。

再発時にサブタイプのチェックを

再発乳がんの治療では、改めてサブタイプを確認するために生検が行われることがある。初発の診断時と異なるサブタイプになっていることがあるので、適切な治療を行うためにも、再度調べることが勧められている。

「1~2割程度の患者さんで、サブタイプが変わっていることがあります。ただ、調べるためには針を刺して組織を採取することになり、患者さんに負担がかかるので、全員に行っているわけではありません。腫瘍のある部位や患者さんの状態などを考慮して行います」(原さん)

サブタイプが変化するのには、2つの理由が考えられるという。

「乳がんの再発では、HER2陽性が陰性に変化していることがあります。抗HER2薬にさらされることで、HER2陽性の細胞が死に、陰性の細胞が残るというのが1つの理由。もう1つ、陽性だった細胞が、突然変異で陰性の細胞に変わるというパターンもあります」(原さん)

1つは、薬の効いた細胞が消えていき、効かなかった細胞だけが残ることで生じる変化だ。例えば、赤い細胞と青い細胞が混在する腫瘍があったとする。使用した薬が赤い細胞に効果があった場合、赤い細胞は死滅するが青い細胞が生き残こり、青の細胞が優勢となり、がんの性質が変わっていくことになる。

もう1つは突然変異による変化だ。例えば、赤い細胞をターゲットにずっと同じ薬を使っていると赤い細胞の遺伝子に突然変異が起こり、紫色の細胞が生まれることがある。このようにして、再発した乳がんのサブタイプが変化していることもある。

サブタイプを調べる検査には、針生検のほかに、血液中を浮遊している腫瘍由来のDNAを調べるリキッドバイオプシーという方法もある。

「腫瘍に針を刺して行う生検は、その部位のことはよくわかりますが、他の部位のことはわかりません。一方、リキッドバイオプシーに現れるのは、すべての腫瘍の総和の平均で、ある部位の腫瘍について詳しいことはわかりません。どちらの検査も一長一短あるということです」(原さん)

分子標的薬など治療薬が進歩することによって、その効果を引き出すために、適切な検査が必要になってくる。

「昔よりは、積極的に再発した後の腫瘍の状況を確認すべきと思います。というのは、今は分子標的薬を使うためには現状のサブタイプが重要になりますから。とくに新規の遺伝子変異をターゲットとした分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が出てくる今後はさらに必要になってくるため、再発直近の腫瘍の状況を確認すべきだとは思います」

最後に「CDK4/6阻害薬という乳がんによく効く内服薬が開発されて、患者さんにとっては日常生活を全く損ねることなく長期間安定して治療を受けられるいい時代になったと思います。このような薬剤がさらに登場し、多くの患者さんに届けられるようにしていきたいです」と原さんは話を締めた。

同じカテゴリーの最新記事

- ホルモン療法中は骨折リスクに注意! アロマターゼ阻害薬服用時の骨粗鬆症治療

- がん治療中も後も、骨の健康が長生きの秘訣 ホルモン療法に合併する骨粗鬆症を軽視しない!

- 新薬続出で選択肢が広がった去勢抵抗性前立腺がん(CRPC) 「どの薬をどのタイミングで使うか」が見えてきた!

- ホルモン陽性・HER2陰性進行再発乳がんに新薬が今年中に承認予定!

- センチネルリンパ節転移陽性乳がんへの新しい治療対応

- 新薬登場でここまで変わった! 去勢抵抗性前立腺がん薬物療法の治療戦略

- ホルモン療法の副作用対策 抗がん薬とは異なる副作用が発現

- 去勢抵抗性前立腺がんの治療選択 個別化・適正化で患者の利益が求められる

- 総合的な対応が必要に HR陽性、HER2陰性・進行再発乳がん