- ホーム >

- 検査・治療法 >

- ホルモン療法 >

- ホルモン療法の副作用

がん治療中も後も、骨の健康が長生きの秘訣 ホルモン療法に合併する骨粗鬆症を軽視しない!

選択肢が広がった骨粗鬆症治療薬

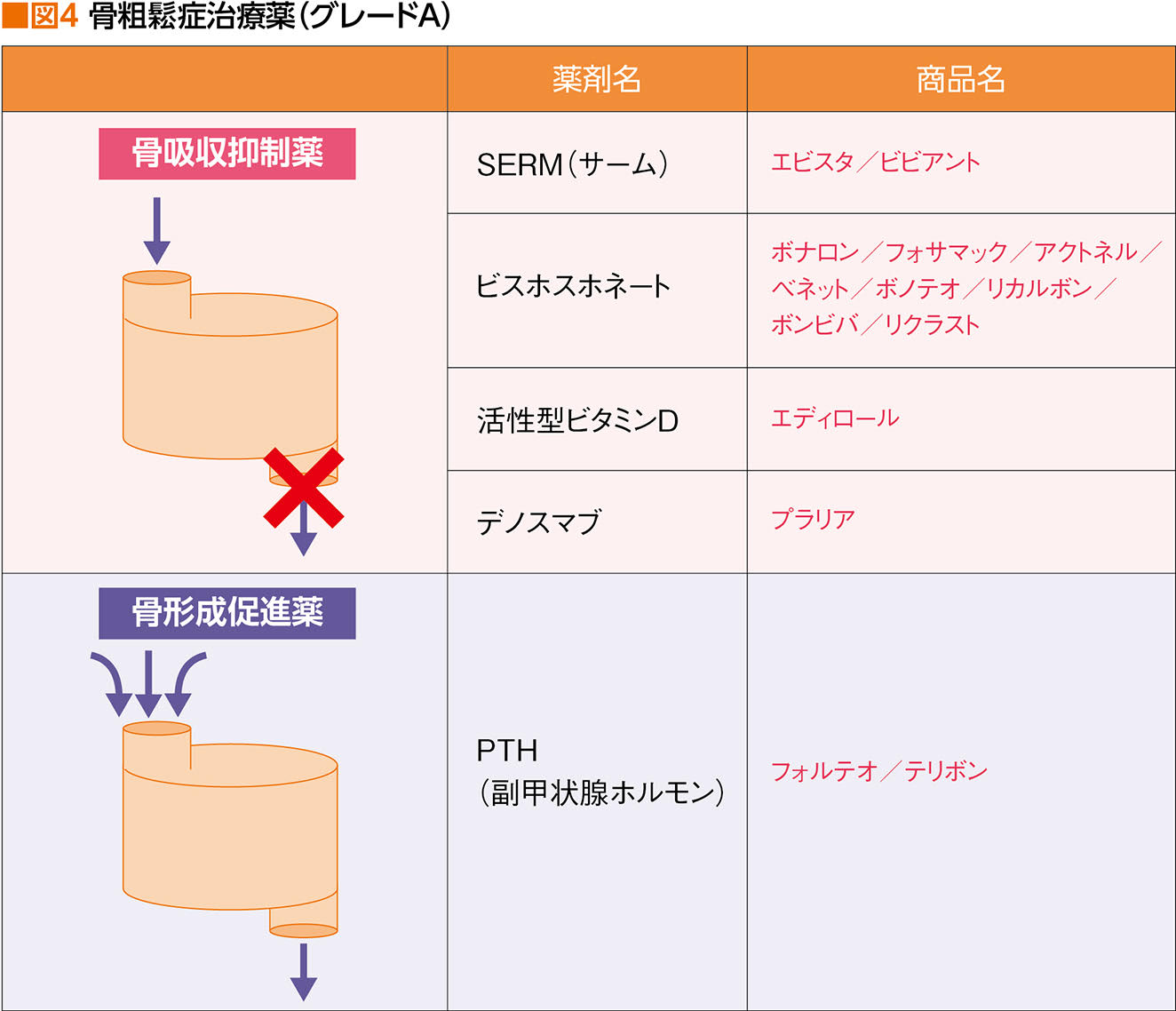

ビスホスホネート製剤、分子標的薬のプラリア以外にも、骨粗鬆症の治療薬はいくつもある。エストロゲン受容体(レセプター)に作用するSERM(サーム・Selective Estrogen Receptor Modulater)、ビタミンD3を骨に作用しやすい状態にした活性型ビタミンD3(*エディロールが2011年承認)、そして唯一、骨形成を促進させる副甲状腺ホルモン薬(PTH・parathyroid hormone)などだ。

【SERM(サーム)】

SERMはエストロゲンのレセプターに作用する薬。

*エビスタ(2004年承認)と*ビビアント(2010年承認)の2薬剤がある。

エストロゲンそのものではなく、エストロゲンのレセプターに選択的に結合して、「エストロゲンよ、もう少しがんばってくれ」という信号を出す。つまり、骨を強化するエストロゲンの働きを引き出すものの、エストロゲンそのものではないから、がんを活性化させることはない(副作用が少ない)。しかも、SERMはコレステロールを低下させる効果も合わせ持つという。総じて、強い効果ではないが、軽い骨粗鬆症の人には適しているそうだ。

【活性型ビタミンD3】

カルシウムを骨に取り込むにはビタミンD3が必要だ。もちろん、食事でビタミンD3は摂取できるが、体内で分解されて活性型ビタミンD3になって初めて、カルシウムの取り込みに寄与するわけだ。そこで、あらかじめ骨に作用するよう活性化させた。それが活性型ビタミンD3のエディロールである。単剤では効果が弱いので、ビスホスホネート製剤やプラリアと組み合わせて使うことが多い。

【副甲状腺ホルモン(PTH)】

骨吸収を抑制するという機序の薬がほとんどの中、唯一骨形成を促すのが副甲状腺ホルモンのPTHだ。

PTHには2種類あり、毎日皮下注射する*フォルテオと1週間に1回の皮下注射*テリボン。作用機序は微妙に異なるが、大まかに言うと、骨形成に働きかけて骨量を増やす。

PTHを使うのは、「一刻も早く救い出さないといけないとき」だそうだ。骨吸収を抑制するなどと悠長なことを言っていられない、いっきに骨密度を上げ骨折予防をしっかり行う、と判断したときがPTHの出番。

例えば、複数骨折があったり、腰痛が耐えがたいほどにひどかったりといった場合は、とくに力を発揮してくれる薬である。ただし、2年間しか使えないことが特記事項。他の治療薬は、���都合さえ生じなければ、永続的に使える。

*エディロール=一般名エルデカルシトール *エビスタ=一般名ラロキシフェン塩酸塩 *ビビアント=一般名バゼドキシフェン酢酸塩 *フォルテオ=一般名テリパラチド *テリボン=一般名テリパラチド酢酸塩

〝私はこれで骨を強くする〟という意識を持つ

というわけで、現在、選択肢が豊富な骨粗鬆症治療薬。とはいえ、がん治療における抗がん薬のように使用順序が決められているわけではない。患者自身の骨の状態と症状、そして希望を考慮して、医師と相談して決めることになる。

「比較的軽度ならば、ビスホスホネート製剤のボナロンやベネット、ボノテオなど。作用機序に多少違いはありますが、効果はほぼ変わりませんし、どれも良い薬です。違いは服薬の頻度。骨粗鬆症の薬は基本的に長く続けるので、毎日よりは週に1回、週に1回より月に1回のほうが続けやすいと思います」

先述の通り、金子さんは基本的に「骨量の貯金を増やしたい」と考えているので、軽度の骨粗鬆症でも、半年に1回、プラリアを注射して骨量を蓄えるのもよし、とするそうだ。

そもそも骨粗鬆症は苦しかったりつらかったりという症状を伴わないため、時が経つと、つい忘れてしまいがち。面倒になって服薬を止めてしまう人が多いのが何より問題なのだと言う。

「毎日や週に1回だと、長く続けることを考えると負担に思うかもしれません。でも、月に1回、もしくは半年に1回なら、〝私はこれで骨を強くする〟という意識を確認するという意味で、いいモチベーションになると思います」と金子さん。

どの薬を選択するにせよ、半年に1度、状態が落ち着いたら1年に1度は骨密度検査と骨代謝マーカーを行い、自身の骨の状態を見続けていくことは必要。その都度、薬を変えることも、もちろんできるそうだ。

繰り返すが、大切なのは骨密度の測定値ではない。骨粗鬆症の状態を悪化させて、ちょっとしたことで骨折を起こす事態だけは回避すべきということ。

「ビスホスホネート製剤にせよ、プラリアにせよ、骨の表面に吸着して骨吸収を抑制するタイプの薬は、骨にしか作用しません。若年成人比70%まで待つことなく、骨密度の低下に気づいた時点で、さらに言えば、がん治療のホルモン療法開始と同時に〝予防的に服用する〟のもいいと思います」と金子さんはアドバイスする(図4)。

まずは好きな運動を始めてみよう

ここまでは、骨粗鬆症の治療介入、つまり投薬治療について見てきた。ここからは、骨強化のために自らできることについて触れてみたい。

「骨を強くするには、踵への刺激がいちばん。まずは、歩きましょう」

ジャンプや縄跳び、〝踵落とし〟が良いなど、いろいろ言われるが、結局は好きでないと続かない、というのが金子さんの考えだ。

「〝これをしなくてはならない〟ではなく、自分の好きな運動、いつかやってみたかった運動を、この機会に始めてみてください」と金子さんは言う。

何も見つからないときは、市役所や区役所の健康福祉課や公民館に問い合わせてみるのもお勧めだ。健康志向が強まっている昨今、骨粗鬆症対策やロコモ対策のプログラムは増えている。1人では続かなくても、仲間ができれば続けられるものだ。

自身でできるもう1つは、食べること。骨量を増やすには、まずカルシウム。そして、カルシウムを骨に取り込むためにはタンパク質、ビタミンD、マグネシウムなどが必要だ。そう考えると、肉、魚、野菜、乳製品、卵……結局、品数多く、いろいろなものを積極的に食べるに尽きる。わかってはいても、これがなかなか難しい。ならば、どう考えるか。

朝起きたら牛乳を1杯飲む、毎日の味噌汁にいつもと違う具を1つ足して入れるようにする、夕飯に納豆を付けてみる、といった感じで、普段の食生活に、もう1品、意識的に足してみる癖をつけるのはどうだろう。

最後に、「太陽の光を浴びましょう」と金子さんは添えた。

食事で摂取した体内のビタミンDは、紫外線に当たることで活性化されて初めて、カルシウムの取り込みに寄与できるそうだ。1日20分でも30分でもいいから、外に出て歩こう。洗濯物を干すときに、ちょっと伸びをしてお日さまの光を浴びてみよう。日焼けなんて気にせず、上を向いて歩こう。何事も無理をしない。楽しく続けることこそが、骨にも健康にも一番いいということだ。最後に金子さんはこうつけ加えた。

「骨をケアしたほうがいい人は2,000万人以上いると言われています。でも、症状がないうちはほとんどの人が気づかず、骨折して初めて知るのです。70歳を超えて元気な人は、骨のことを考え、ケアしています。ぜひこの機会に考えてみてください」

同じカテゴリーの最新記事

- がん治療中も後も、骨の健康が長生きの秘訣 ホルモン療法に合併する骨粗鬆症を軽視しない!

- ホルモン療法の副作用対策 抗がん薬とは異なる副作用が発現

- ホットフラッシュ、関節痛、倦怠感を抑えられるか?古くて新しい薬 ホルモン療法のつらい副作用を漢方で乗り切る

- ホットフラッシュ、関節痛、うつに対処し、治療を完遂する方法 ホルモン療法中のつらい副作用は、こうして乗り切る!

- 整形外科との協力で関節痛などの副作用を緩和している 副作用をコントロールして乳がん術後ホルモン療法を乗り切る

- 骨粗鬆症など、骨関連事象の対処法と生活上の留意点 乳がんホルモン療法の副作用と対策

- からだに異常を感じたら早めに対処することが大切 QOLを高める前立腺がんホルモン療法の副作用対策あれこれ

- ホルモン療法の大家、アラン・モニエさん特別インタビュー 患者さんのQOLを第一に考えた乳がんホルモン療法

- 前立腺がんホルモン療法後の副作用 ほてりに対するSSRIの効果