がん細胞が組織をつくるとNK細胞だけでは太刀打ちできない。免疫細胞を総動員して攻撃する必要性が これだけは知っておきたい免疫療法の基礎知識

NKT細胞を使った新しい免疫療法

千葉大学の免疫発生学教室では、NKT細胞を使ったがん免疫療法の研究に取り組んでいる。

NKT細胞は、1990年代になって解析が進み、T細胞、B細胞、NK細胞に次ぐ「第4のリンパ球」と呼ばれるようになった。ただ、その数は非常に少なく、末梢血中ではリンパ球全体のわずか0.1パーセント以下しかない。このわずかな細胞を使って、がんを治療しようというのである。

「T細胞の表面には、1兆種類とも言われる膨大な数の受容体があります。どんな異物がきても、そのうちの1種類を使って相手を識別するわけです。がん抗原もこの方法で認識し、その抗原を目印にして攻撃します。それに対し、NKT細胞にはたった1つの受容体しかありません。これがNKT細胞の大きな特徴なのです」

その1つの受容体に結合し、NKT細胞を活性化することができるのは、糖脂質のα-ガラクトシルセラミドという物質だということがわかっているのである。では、活性化したNKT細胞は、どのようにしてがんを攻撃するのだろうか。

「がん細胞にとりついたNKT細胞は、NK細胞と同じように、パーフォリンという物質を出してがん細胞を殺します。さらに、インターフェロンγをたくさん分泌するのですが、この物質はNK細胞やキラーT細胞を活性化する働きをします。つまり、自らがんに取りついて攻撃すると同時に、抗腫瘍効果のある他の細胞を動員する働きも持っているのです。そこで、キーとなるNKT細胞を活性化しようというのが、私たちの戦略です」

NKT細胞を活性化させる方法には、次のような2つのやり方がある。

第1の方法

患者さんの静脈から血液を採血し、必要な血液成分のみを取り出し、不必要な成分は戻すという方法(アフェレーシス)で単球とリンパ球のみを取り出す。これにサイトカイン(細胞から分泌されるタンパク質で、それに対するレセプターを持つ細胞に働き、細胞の増殖・分化・機能発現を行うもの)を加えて1~2週間培養し、単球とリンパ球を分化させて樹状細胞を作り出す。この樹状細胞にα-ガラクトシルセラミドを添加し、それを静脈注射で患者さんの体に戻す。すると、体内に入ったα-ガラクトシルセラミドを提示した樹状細胞が、体内にもともとあるNKT細胞を活性化させる。

第2の方法

単球とリンパ球を取り出すところまでは同じ。これに、サイトカインとα-ガラクトシルセラミドを加える。こうすると、単球とリンパ球はNKT細胞に分化し、さらに活性化して活性化NKT細胞ができる。これをがんに血液を送っている栄養血管に注入する。

このような方法でNKT細胞を活性化し、肺がんと頭頸部がんを対象にした臨床試験が行われた。

NKT細胞療法で肺がんに効果

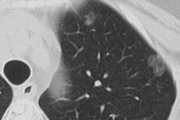

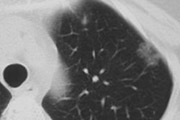

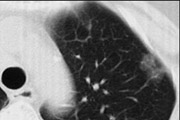

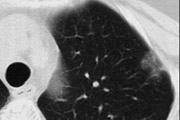

α-ガラクトシルセラミドパルス樹状細胞療法例]

治療前

↓

治療後半年

↓

治療後1年後

↓

治療後2年後

肺がんに対する臨床試験では、手術できない進行肺がんと手術後に再発した肺がんが対象となった。これらの患者さんに、第1の方法で作り出した樹状細胞を静脈注射で投与した。

「静脈に入れた樹状細胞は、心臓を経て肺に送られるのですが、そこで肺の毛細血管に引っかかり、1日くらいは肺にとどまってくれます。免疫療法では、薬を病変部位だけに選択的に運搬するドラッグデリバリーがとても重要ですが、肺がんの場合、静脈注射するだけで、ほぼ狙い通りに樹状細胞を送り込むことができます」

肺の毛細血管にひっかかった樹状細胞は、肺にあるNKT細胞を活性化させ、これが抗腫瘍効果を発揮し始める。実際に調べてみると、患者さんによっては、NKT細胞が増えていたり、インターフェロンγが分泌されていたりすることが確認された。

この治療でがんが小さくなることはなかったが、患者さんの平均生存期間は19.8カ月間となった。もしこの患者さんたちが、何も治療を受けない(ベストサポーティブケア)で過ごした場合の平均生存期間の推測値は4.6カ月。がんは小さくならなかったが、生存期間の延長には貢献していたということになる。

また、肺がんに関しては、手術後の再発予防に関する臨床研究も進められている。

「肺がんは治癒手術をしても再発率が高く、再発の約半分は肺に起こります。NKT細胞自体は、がん細胞が少なければ、パトロールしながら殺すことができます。そこで、手術しても残っている見えない微小転移を攻撃し、再発を防ごうという治療です」

同じカテゴリーの最新記事

- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる

- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法

- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始

- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用

- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法

- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線

- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法