肺がん手術後の維持療法で生存期間が延長 甦ったBCG-CWS療法の効果と限界

治療の実際の手順と著効例

では、このBCG-CWS療法の治療手順を見てみよう。

まず初めにBCG-CWSを1週間隔で4回、皮内注射をする。そしてインターフェロンγという物質が血中に増えているかどうかを調べる。

インターフェロンγは、がん細胞を攻撃するTリンパ球などで産生されるサイトカインの一種で、これを測定することでBCG-CWSによって免疫が活性化されたかどうかがわかるのだ。インターフェロンγがうまく誘導されなければ免疫応答が活性化されなかった証拠。治療効果は期待できない。

効いていることがわかると、BCG-CWS療法を1カ月ごとに2~3年続ける。方法自体はとてもシンプルだ。

顕著な効果を上げた例をみてみよう。

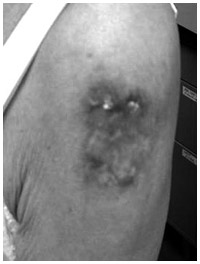

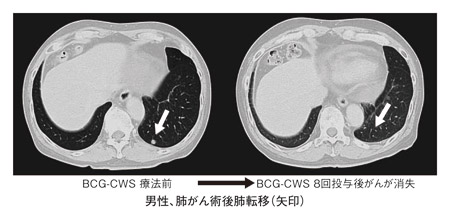

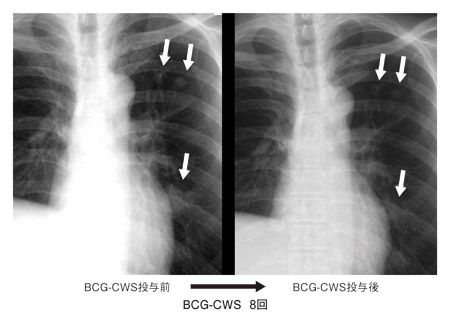

非小細胞肺がんの手術後、首のリンパ節に再発した70代の男性。再発した場合、もう手術はできない。代わって、首に放射線を当てたところ、がんが縮小。そこでBCG-CWS療法を行った。

「実はこの患者さんには肺にも影(がん)がありました。けれども放射線を当てたのは首だけです。すると当たっていない肺のがんまで小さくなったのです」

いったい彼の体内で何が起こったのだろう。

「放射線を当てた首ではがん細胞が壊れます。破壊されたがん細胞からにじみ出た成分が正常細胞にないものであれば樹状細胞が抗原として認識し、それをリンパ球が攻撃します。偶然がん細胞を攻撃する免疫系が働いたと考えられるわけですが、その人が強い免疫力の持ち主なのか、その人のがん細胞が特殊ながん抗原を持っていたのかわかりません」

そもそもがん抗原というものの実態がよくわかっていない、と児玉さんは言う。

「そもそもがんというのは、自分の体内にできるわけで、自らの分身だともいえ、同じタンパク質を攻撃することはないです。しかし、なかには異種タンパクを作るがん細胞があって、それが放射線治療などで壊され、にじみ出てきたところを抗原として認識されリンパ球に攻撃されるということでしょう」

がんワクチンとの併用に期待も

現在、免疫療法といえば、リンパ球を強化してがん細胞を攻撃するものが主流である。

「こちらは獲得免疫を活性化させるタイプ。それには自分のがん組織が必要です。それと活性化したリンパ球とを一緒に培養して体内に戻す。するとリンパ球はがん細胞だけがもつ特殊な物質を抗原と認識して、がん細胞を攻撃します。ひ弱なリンパ球を強くして体内のがんをたたこうという発想です」

この方法はがんワクチン療法といわれ、現在盛んに研究が行われている。その最前線にいるのが大阪大学教授の杉山治夫さんらが研究をすすめているWT1ペプチドワクチンだという。

がん細胞の表面にはWT1という特有のペプチドタンパク質がたくさん顔を出している。これをがん細胞特有の目印となるがん抗原として、免疫細胞がWT1ペプチドを標的に攻撃することでがん細胞をたたくのがWT1ペプチドワクチン療法だ。臨床試験で著明な効果が認められた報告もある。

「ただやはりがん細胞を敵とみなすためには、リンパ球の強化だけでなく、樹状細胞の強化も必要です。樹状細胞の強化によって、優れた抗原提示能をもつことも大切です。要するに、自然免疫と獲得免疫の両者を強くしていくことが大切です。理論的には、樹状細胞を強化するBCG-CWSとがんワクチン療法とを併用すれば免疫療法は完成されるはずです」

免疫療法の限界?

「ただし、実際にはこの併用には疑問もあります。たとえばレントゲンに映るくらいの大きさになったがんには10の7乗個以上ものがん細胞があります。攻撃する側のリンパ球は明らかに数で下回っている。実際の効果としては、がんが少し小さくなるという程度がせいぜいでしょう。手術で取り除いた後の目に見えないほどの小さながんなら、リンパ球が取り囲んで退治できるかもしれないけれど、大きながんには太刀打ちできないのではないか」

それが免疫療法の限界だと、児玉さんは考えている。要するに手術後、体内に残った目に見えない小さな病巣をリンパ球で叩くことは可能。だから、BCG-CWS療法の使い方は、手術後予防的に行う維持療法という位置づけになると児玉さんは念を押す。

新しいアジュバント開発に期待

「まずは、その人にもっとも治癒率の高い治療法を選ぶのが第一です。くり返しますが、手術はいやだという理由で免疫療法を選択してはいけません。2000年代になって、抗がん剤も発達し、術後の補助化学療法の有用性も報告されています。また、多くの分子標的薬(*)が開発され、肺がんの領域ではイレッサ(一般名ゲフィチニブ)やタルセバ(一般名エルロチニブ)が肺腺がんに対し、有効率が高く、術後再発の場合、それらが適応になります。しかし、手術で80パーセント治るがんの術後に5パーセント成績を上乗せするのに、術後全員に抗がん剤や分子標的薬を投与するのは疑問です。また、抗がん剤は一定の期間しか使えません。したがって、手術単独で治る可能性が高いが一抹の不安が残る場合や、抗がん剤で良い効果が得られたがそれ以上投与困難な症例に対し、維持療法として免疫療法を行う。このようにしていくのが基本の考え方です」

ちなみに、他の施設で治療をしている患者さんでも、希望すれば、主治医から臨床データを提示してもらい、大阪府立成人病センターの倫理委員会が認める基準を満たしていれば、BCG-CWS療法を受けることができる。

しかし、このBCG-CWS療法がもっと発展するには課題もある。BCG-CWSの改善、BCG-CWSにとって代わるアジュバントの開発など、児玉さんらのグループも今、新しいアジュバントの開発に力を注いでいるという。

アジュバントとはBCG-CWSのような免疫増強剤、免疫賦活剤のことだ。

「BCG-CWSはペプチドグリカンという部分が効いていることがわかっているので、今後は純度の高いものが精製できるのではないかとも考えています。また、他の微生物の菌体成分の中で、さらに強力なアジュバントになるものも探しています」

はたしてこの開発によって免疫療法の限界が打ち破られるだろうか。

*分子標的薬=体内の特定の分子を標的にして狙い撃ちする薬

同じカテゴリーの最新記事

- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる

- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法

- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始

- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用

- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法

- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線

- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法