光の力でがん細胞を叩く治療 悪性脳腫瘍に光線力学的療法(PDT)併用の実力

驚異的治験結果を受けての承認から5年

PDTは登場したばかりの治療法のように思えるかもしれないが、悪性脳腫瘍に対するPDTは、実は2014年から既に行われている。

今から遡ること10年の2009年、東京女子医科大学を中心に、膠芽腫(グレードⅣ)に対するPDTの医師主導治験が行われ、1年生存率100%、6カ月無増悪生存率(PFS)100%という想像を遥かに超えた結果を叩き出した。治験の最終統計での生存期間(OS)は24.8カ月で、これも初発膠芽腫の臨床試験で2年を超えたものはなく、画期的だったという。その結果を受けて、悪性脳腫瘍に対するPDTは2013年9月に承認、2014年1月より保険適用となった。

ちなみに、レザフィリンによるPDTが保険適用になっているのは、悪性脳腫瘍、早期肺がん、局所遺残再発食道がんの3種のみだそうだ。

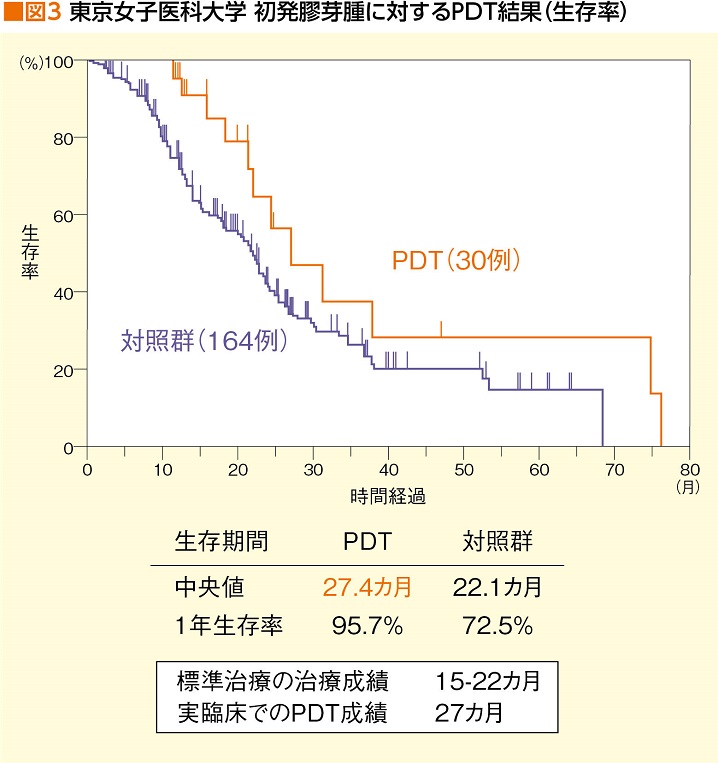

保険適用と同時に、2014年1月からPDTを開始した東京女子医科大学では、2018年5月までに151例実施しており、最新データでは生存期間が27.4カ月。無増悪期間(TTP)も19.6カ月だそうだ。膠芽腫の生存期間が平均的に15カ月前後とされる中、2年超の結果が続き、さらに治験時より伸びているというのは驚異的と言ってもいいだろう。加えて、今までに大きな有害事象もないそうだ。

さらに、村垣さんはつけ加えた。

「27.4カ月というのは151人の患者さんの生存期間を均(なら)した数字です。別の角度からデータを見ると、グレードⅣでPDTを受けた患者さんの1年生存率は95.7%、3年生存率34~35%、5年を超えて現在生存している方も2割以上おられます。これはPDTの貢献もあると思います」(図3)

PDTと同様のメカニズムを持つ光線力学的診断

ここで、PDTのメカニズムを応用したもう1つの形として、光線力学的診断(術中蛍光診断:Photodynamic Diagnosis:PDD)を紹介しておこう。

メカニズムは基本的にPDTと同じだが、PDDは、あくまでも腫瘍組織が存在することを発光によって示してくれるもので、腫瘍摘出の際の取り残しを防ぐために行われる。

PDDに使われる光感受性物質は5-アミノレブリン酸(5-ALA)。5-ALAを体内に投与すると、細胞内で代謝されてプロトポルフィリンⅨ(PPIX)などを経てヘムという物質に変換されていく。この過程で、腫瘍細胞では正常細胞に比べてPPIXの状態で多く蓄積される。代謝時間を考える��、やはり手術開始前の麻酔をかける3時間前に投与するそうだ。PDTと同様、腫瘍摘出を終えた直後、摘出周辺部にレーザ光を照射すると、ポルフィリンⅨとレーザ光線が化学反応を起こし、PDDの場合は、残存している腫瘍部分が赤く光る。

「PDTとPDDのメカニズムは実は同じです。レーザ光線が照射されることで、光感受性物質が励起(れいき)されてエネルギー状態が上がります。その後、通常の状態に戻るとき、つまりエネルギーが下がるときに反応を起こすわけですが、その反応の形が違うのです。エネルギーが酸素と反応して活性酸素が産生され細胞を死滅させるのがPDT、発光という形でエネルギーを放出するのがPDDということです」

ただし、5-ALA自体は光らない。5-ALAが細胞内に取り込まれてPPIXに代謝されて初めて光るそうだ。

同じメカニズムを持つPDTとPDDだが、東京女子医科大学では「活性酸素を出して腫瘍細胞を殺傷してくれるPDTを選択しています」とのこと。取り残した腫瘍細胞の在りかは術中MRIで判断できるので、さらに光って教えてくれるPDDより、腫瘍細胞そのものを死滅させてくれるPDTのほうがよいという判断だ。

では、PDDはどのような場合に使われるのだろうか?

「術中MRIがあれば、残存する腫瘍細胞を確認しながら摘出手術ができますから、PDDがなくても大丈夫です。けれども術中MRIという装置がない場合は、執刀医の経験と勘に頼るより、残存腫瘍組織を光って見せてくれるPDDを用いる価値は大いにあると思います」

免疫が作用しているのではないかとの期待も

こうして見てくると、悪性脳腫瘍の手術を受ける際は、ぜひともPDTを併せて行いたいと思うのではないだろうか。

「手術中に腫瘍摘出を援護射撃してくれるPDTは、医療者から見てもいい治療法だと思います。東京女子医科大学では、グレードⅢ以上の悪性脳腫瘍には、条件が許す限り、すべての手術にPDTを入れることを勧めています。ただ、PDTの装置が1台しかないので、緊急手術になった場合など、突発的に1日に手術が2件になる場合もあり、そういうときはできない場合もありますが、原則的には全例に行っています」

となると、施設選びが重要になってくることは言うまでもない。どんなによい治療だとわかっていても、PDTの装置がなければ受けることは叶わないからだ。悪性脳腫瘍の治療を始めるにあたって、手術の際にPDTを受けたいと希望するならば、まずPDTの装置を持っている病院、かつPDTの症例数をある程度持っている病院を選ぶよう心がけたい。

最後に、村垣さんはPDTの可能性について、次のように述べた。

「PDTの光化学反応で腫瘍細胞が死滅すると細胞レベルの反応が起こって、タンパクなど新たな物質が出てきます。それらに免疫細胞が作用して、実は免疫反応も起こっているのではないかという説もあるのです。いま話題の光免疫療法は、化学物質を結合させた抗体(抗体-IR700結合体)を腫瘍細胞の表面に結合させて近赤外線を照射すると、化学反応が起きて腫瘍細胞を死滅させるというメカニズム。作用機序はPDTと異なると言われていますが、私自身は、類似のメカニズムのPDTもその過程で何らかの免疫反応が起こっていることが、大いに期待できると思っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する