薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

菱田智之さん

肺がんで手術の対象とならない患者さんでも、薬物療法などがよく効いた場合には、根治を目指して「サルベージ手術」が行われることがあります。従来、3期で化学放射線療法がよく効いた場合が主な対象でしたが、薬物療法がよく効くようになった現在は、4期だった患者さんのサルベージ手術も増えつつあります。実際にどのような治療成績を残しているのか、慶應義塾大学病院で行われた肺がんのサルベージ手術について同大学医学部外科学(呼吸器)准教授の菱田智之さんに紹介してもらいました。

肺がんのサルベージ手術はどのようなケースで行われるのですか?

サルベージ(salvage)とは、沈没船を引き上げる作業のこと。そこから転じて、がんの治療を行ったものの、病巣が完全に消失しなかった場合や、いったん縮小したがんが再増大したときなどに、患者さんを救う目的で行われる手術を「サルベージ手術」と呼んでいます。

肺がんの治療では、どのようなケースでサルベージ手術が行われているのでしょうか。慶應義塾大学医学部外科学(呼吸器)准教授の菱田智之さんは、次のように解説してくれました。

「従来は、肺がんのサルベージ手術と言えば、3期で化学放射線療法がよく効いた患者さんが主な対象でした。3期の肺がんは、手術できる場合とできない場合がありますが、手術が難しい場合は、化学療法と放射線治療を同時に行う化学放射線療法が一般的です。それがよく効き、転移巣(リンパ節)が消失して原発巣も小さくなった患者さんに対し、原発巣を手術で取るとか、小さくなっていた原発巣が増大してきた段階で手術するとか、そういった患者さんが主だったのです」

ところが、近年は状況が変わってきました。薬物療法が進歩したことで、4期の肺がんでも、薬がよく効いてサルベージ手術の対象になるケースが出てきたのです。

「分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が登場したことで、4期でも転移巣が画像上は消失して、原発巣だけ残っているといった患者さんが現れてきました。かつては、4期の患者さんでそうなることはほとんどありませんでしたが、最近では、決して珍しくなくなっています。そういった患者さんに対する手術の依頼を、内科の先生からいただくことが増えてきています」

4期以外に、1期だった肺がんの患者さんも、サルベージ手術の対象になることがあります。1期でも、高齢で併存疾患が多いとか、患者さんが手術を希望しないなどの理由で、放射線による局所治療である定位放射線治療が行われることがあります。いわゆるピンポイント照射です。

「ところが、こうした放射線治療を行っても、がんが完全に消えずに残ってしまうことがあり、そのような場合にサルベージ手術が行われてきました。ただ、近年、放射線治療が技術的に進歩したことにより、1期の放射線治療でがんが残ってしまうケースは、今後は減少していくと考えられています」

実際に行われた4期からのサルベージ手術

もともと4期の肺がんで薬物療法を受け、その後、サルベージ手術となった患者さんの治療成績を紹介しましょう。2010年~2022年の間に、慶應義塾大学病院で、サルベージ手術を受けた14人について調べたものです。

■サルベージ手術に至った経緯

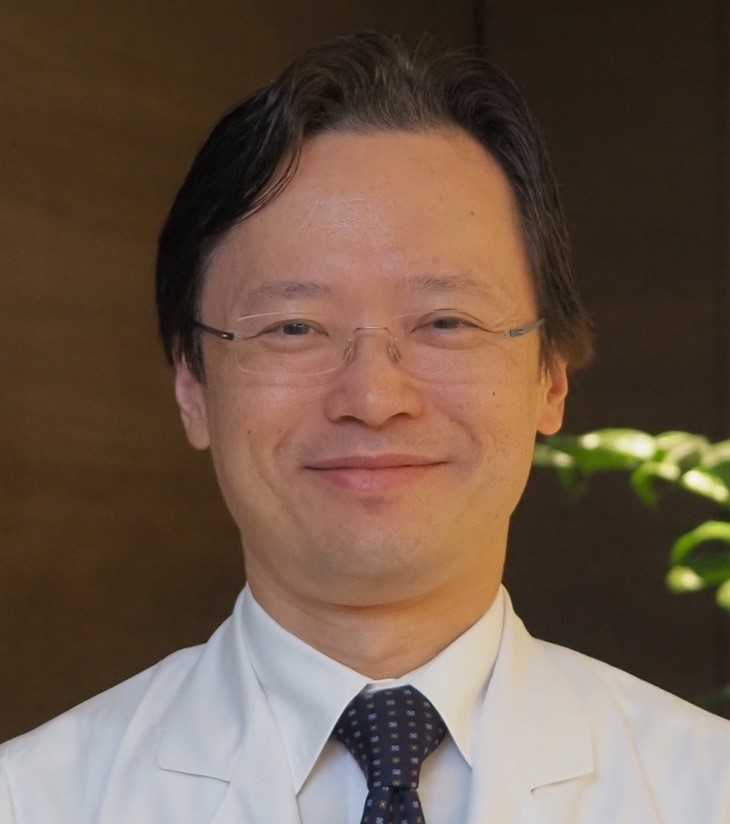

サルベージ手術を受けるまでの経緯は、次の2つのパターンに分けられます(図1)。

・原発巣の再増大(6人)

薬物療法で転移巣は消失し、原発巣も小さくなった。その後、原発巣が再増大してきたので、サルベージ手術を行った。

・原発巣が消えずに持続(8人)

薬物療法で転移巣は消失し、原発巣も小さくなったので、その段階でサルベージ手術を行った(7人)。原発巣と副腎転移が1つあったが、薬物療法でどちらも縮小したので、原発巣と転移巣を切除するサルベージ手術を行った(1人)。これらは、コンバージョン手術と呼ばれることもあります。

つまり、原発巣が再増大してきたタイミングで手術したケースと、原発巣が縮小したタイミングで手術したケースがあります。

「どちらがよいのか明確なことを言えるデータはなく、あくまで感想ですが、個人的には、再増大する前に手術したほうがよいのではないか、と思っています。原発巣が再び大きくなっているということは、消失した転移巣も、たとえ画像では見えなくても、増悪し始めている可能性があるからです」と菱田さんは言います。

■サルベージ手術前に受けていた治療

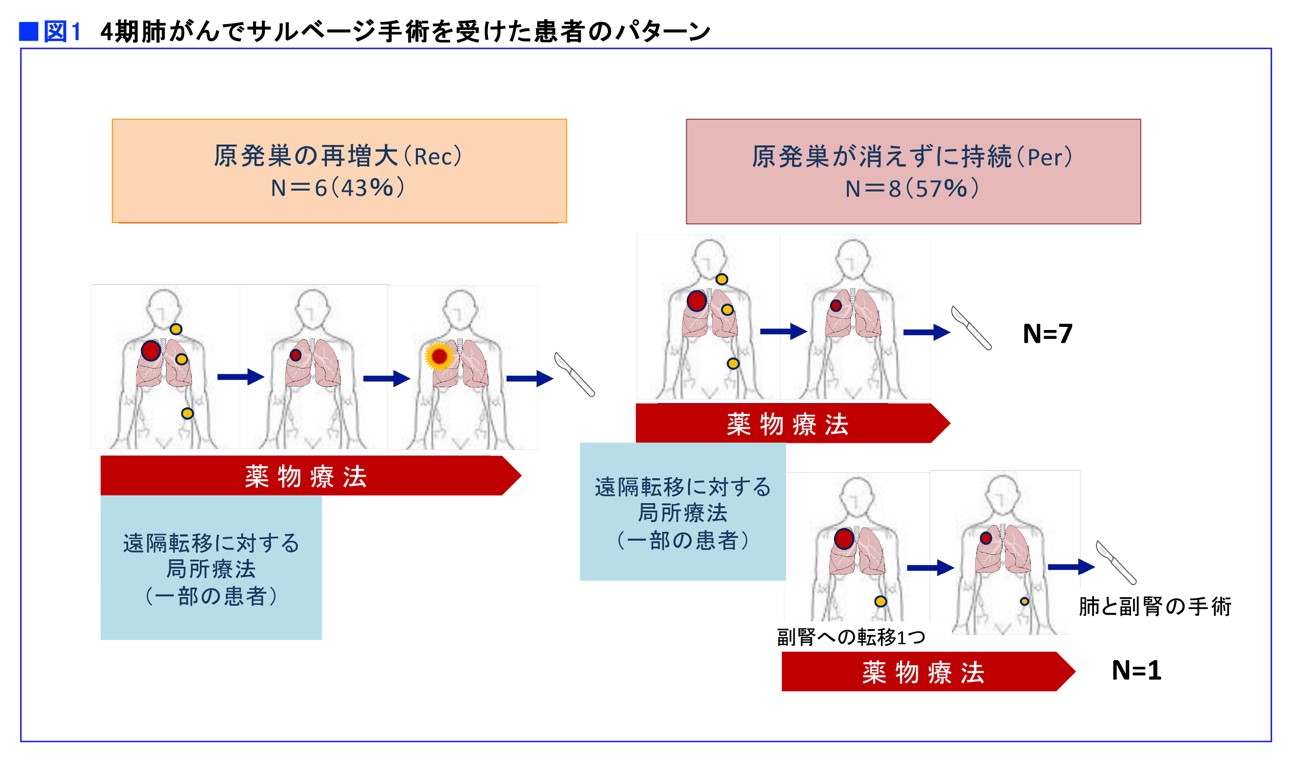

手術前にどのような治療を受けていたかによって、大きく2つの群に分けられます。1つは、イレッサ(一般名ゲフィチニブ)やタルセバ(一般名エルロチニブ)など分子標的薬であるEGFR-TKI(EGFRチロシンキナーゼ阻害薬)による治療を受けていた群。もう1つは、EGFR-TKI以外の薬剤による治療を受けていた群です(図2)。

どこかの時点でEGFR-TKIが使われていたのは8人(58%)でした。EGFR-TKIだけで治療した人も、途中で抗がん薬治療が入った人もいます。2010~2022年に手術を受けた患者さんなので、最新のEGFR-TKIであるタグリッソ(一般名オシメルチニブ)を使用していたのは2人だけでした。

EGFR-TKIを使用しなかった非EGFR-TKI群は6人(42%)でした。抗がん薬治療のみが4人、抗がん薬とICI(免疫チェックポイント阻害薬)の併用療法を受けたのが2人でした。

薬物療法を開始してからサルベージ手術までの期間の中央値は16カ月でした。3カ月で手術になった人もいれば、5年ほど薬物療法を続けてから手術した人もいました。

■手術の術式と手術後の治療

肺がんの治療で一般的に行われている肺葉切除が12人(84%)で、大部分を占めていました。うち2人は、血管を縫うなど特殊な技術を必要とする手術でした。

ただ、術後の合併症は、軽度の肺炎(抗生剤の使用で対処できる程度の肺炎)が1人だけで、重い合併症を起こした人や、死亡した人はいませんでした。

「患者さんにもよりますが、4期肺がんに対するサルベージ手術は比較的安全に実施可能と思います。3期肺がんのサルベージ手術と異なり、手術前に胸部のリンパ節に放射線治療が行われていないことが要因と思います。なお、患者さんは元々4期ですので、サルベージ手術後もどこかの時点で薬物療法が必要となる場合があります。外科医は、必要な際に薬物療法が行えるよう合併症や体力低下を極力起こさない手術計画が重要と考えており、そのあたりの心掛けもよい成績につながっているのかもしれません」と菱田さん。

サルベージ手術後の治療は、EGFR-TKI群と非EGFR-TKI群で差が見られました。

EGFR-TKI群は、手術後も同じEGFR-TKIを継続している人が8人中7人と多く、抗がん薬による治療を行っている人が1人いました。一方、非EGFR-TKI群は、何も治療していない人が6人中4人で、2人が抗がん薬を使用していました。

「EGFR-TKIのような分子標的薬は、がんを抑えることはできますが、がん細胞を完全に死滅させるのは難しいのではないかと思われているので、手術後も続けようということになったのだろうと考えられます」と菱田さん。

■手術後の予後

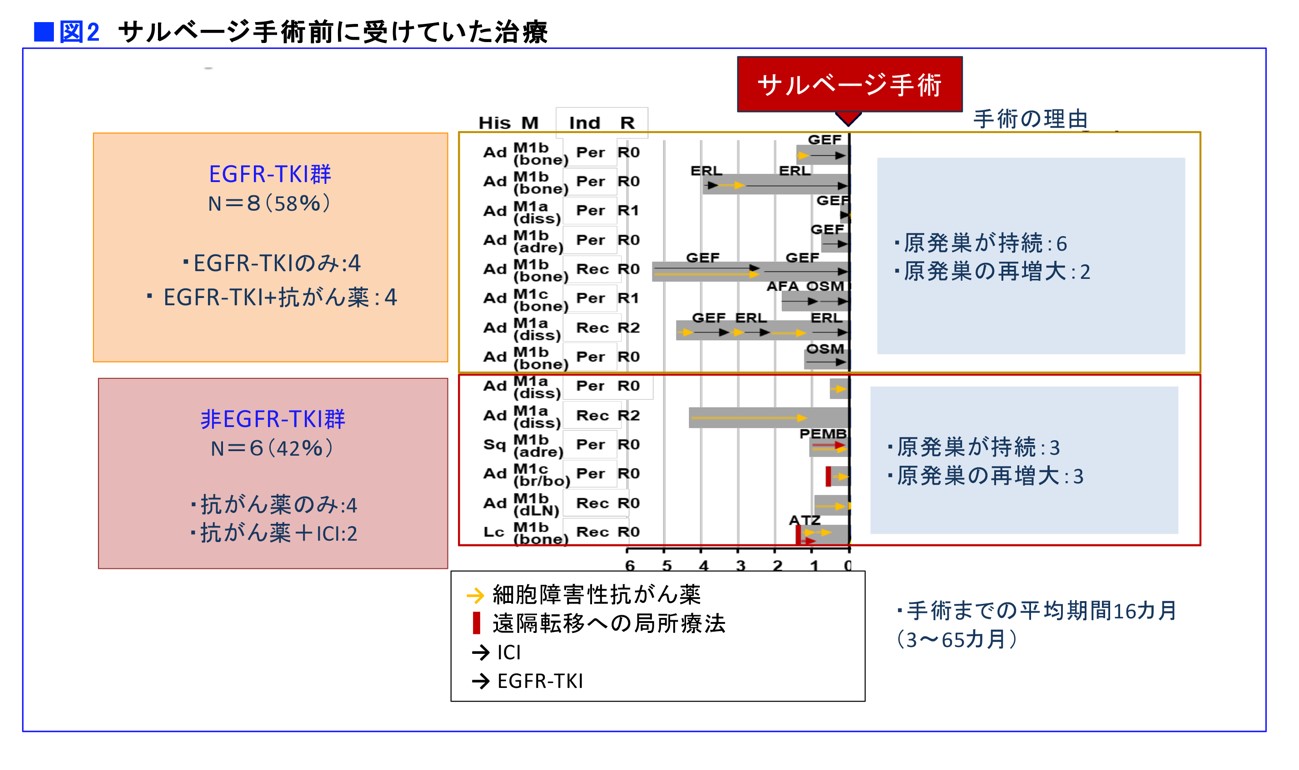

サルベージ手術を受けた14人の予後を示したのが次のグラフです(図3)。

再発するまでの期間を示している無再発生存期間(RFS)のグラフを見ると、再発により、無再発生存期間の中央値は1.7年、5年無再発生存率は18%まで落ちてしまっています。ただし、死亡した人は少なく、5年全生存率(OS)は70%で、かなりよい成績なのです。

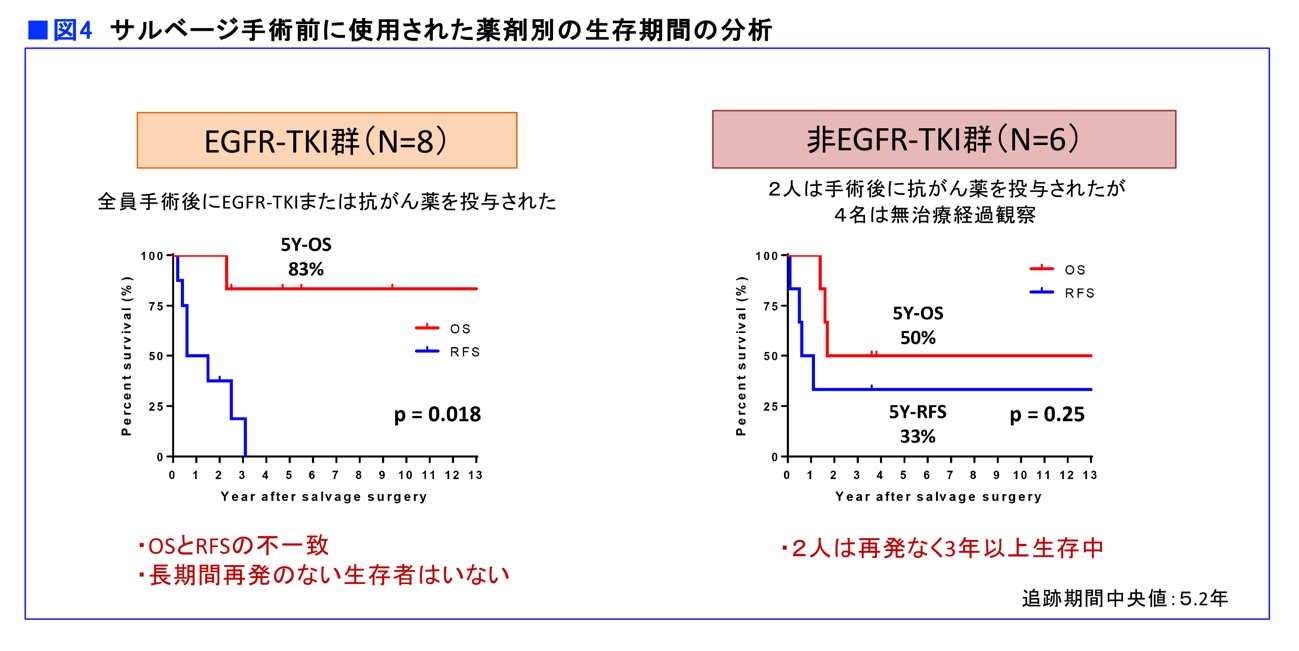

使われた薬剤別に解析したのが次のグラフです(図4)。

EGFR-TKI群の成績を見ると、手術後3年間で8人全員が再発しています。しかし全生存率は非常に高く、5年全生存率は83%となっています。

「再発しているのに全生存率が高いのは、再発後に使用したタグリッソなどの薬剤が、よく効いているからだとも考えられます」

非EGFR-TKI群は、5年全生存率が50%、5年無再発生存率も33%となっています。少ないけれども、無再発で長期生存する人がいる、という結果でした。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する