過不足のない肺切除を実現!注目の「VAL-MAP」法

肺がん治療の内科医も注目するVAL-MAP法

この技術が標準術式として実施できるようになると、肺がんの縮小手術は、飛躍的に広がりをみせそうだ。VAL-MAP法がとくに有効なのは、次のようなケースだ。

・原発性肺がんが疑われる小さなすりガラス様病変(ground glass nodule)

・小さな転移性肺腫瘍

・区域を横断してがんがある場合(亜区域合併切除や拡大区域切除)

・葉間にまたがり、切除マージン(断端)の確保が重要なすりガラス様病変

・胸膜癒着が予想され、部分切除、区域切除が必要な場合

さらに「内科医がこの手技に関心を示してくれることが多い」と、佐藤さんは話す。

「VAL−MAP法を使用すれば、低侵襲の上にピンポイントで病変を採取できます。肺がんでは*イレッサなどの分子標的薬を使うことがありますが、その耐性病変の再生検や、化学療法後の微小残存病変の可能性を容易に確認することができます。そのため内科の先生方にも大変興味を持っていただいています」

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ

マイクロコイルを使って深い病変にマーキング

肺がんの薬物治療では、遺伝子変異を見つけて、それに対応した分子標的薬を投与する治療法が、あらゆるがん種の中でも最先端を走っている。

また、2015年12月には免疫チェックポイント阻害薬も保険適用(薬価基準収載)になり、薬物による個別化治療もかなり進化している。病変を採取して遺伝子検索をしたり、個別がんワクチンの開発などに対しても、VAL-MAP法は寄与しそうだ。進行がんの場合にも、患者のQOLを保ちつつ、必要な生検を行い個別化治療につなげるニーズがありそうだ。

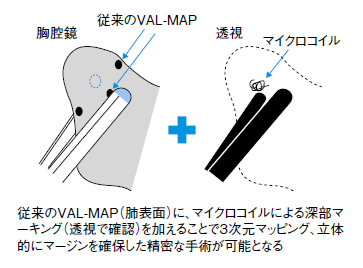

現行のVAL-MAP法には難点もある。それは、肺表面の2次元マッピングはできるが、やや深い病変になると、しっかりマージンを確保して切除することが難しくなることだ。

そこで佐藤さんが思いついたのが、深いところにある病変に対して、カテーテルでマイクロコイルを留置し、立体的に切除範囲を把握できる新しいVAL−MAP法である。

*マイクロコイルによる深部のマーキング(透視で確認)を加えれば、適切なマージンを確保した精密な手術が可能とな���(図5)。

*マイクロコイルによるマーキング=徳島大学を中心としたグループで実績があり、そのやり方をVAL-MAPに応用

目標は早期肺がん切除を大腸ポリープ切除並みに

現在、VAL-MAP法は臨床研究として実施されているが、佐藤さんは2016年の夏頃より、VAL-MAP法の先進医療での実施申請を目指して準備中だ。さらに2018年には保険収載にもっていきたいと考えている。

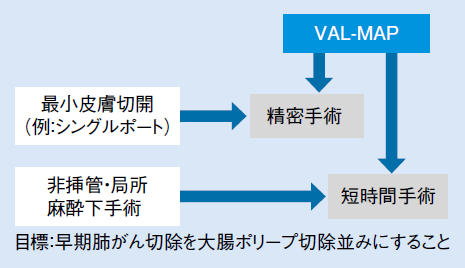

佐藤さんの功績は海外でもかなり評価が高く、今後は国際共同研究での、超低侵襲呼吸器外科手術(super minimally invasive thoracic surgery : smith surgery)構想もあるという(図6)。

「低侵襲手術には、内側の低侵襲と外側の低侵襲があります。内側の低侵襲とは、どれだけ過不足なくがんとその周囲を切除できるかです。外側の低侵襲とは、胸腔鏡手術のように傷を小さくしたり、麻酔を最小限にしたりして、患者さんの体へのダメージを最小限にすることです。

VAL-MAP法によって病変の位置を確実に把握することができれば、1カ所だけ穴を開けるシングルポートによる胸腔鏡手術も実現できます。さらに局所麻酔による手術も可能になり、入院期間も短縮できます。患者さんの負担が軽減されるのみならず、医療費の抑制にも寄与できると思います」

佐藤さんの目標は「早期肺がん切除を大腸ポリープ切除並みにすること」という。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!