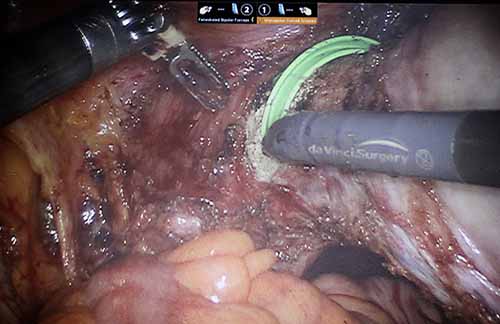

子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

子宮頸がんでは、ダヴィンチ手術のほうが生存率が低いという報告も

子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の利点と欠点は子宮体がんに共通するが、子宮体がんに比べて手術範囲が大きく、出血量が多く侵襲も大きいとされる子宮頸がんでは、入院期間は2週間程度必要とされているとのこと。

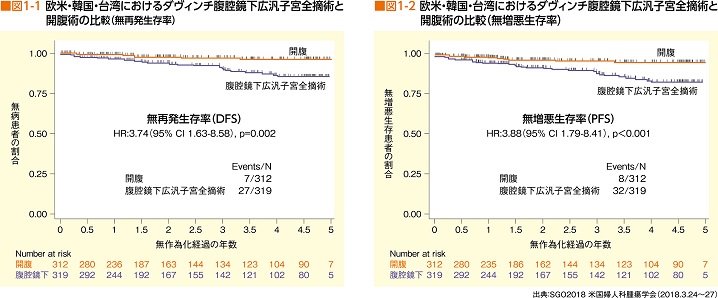

ただ、今年3月に米国ニューオリンズで開催された第49回米国婦人科腫瘍学会(SGO)では、ダヴィンチ手術/腹腔鏡下手術と開腹手術を比べた結果、ダヴィンチ/腹腔鏡のほうが開腹より生存率で劣っているとする報告が行われた(図1-1、図1-2)。

ひとつは「早期子宮頸がん患者を対象に腹腔鏡下もしくはロボット支援下子宮摘出術と開腹子宮摘出術を比較する第Ⅲ相ランダム化臨床試験(通称LACC試験)」という600例以上の症例数の大規模国際共同試験。

これまで、腹腔鏡下/ダヴィンチは開腹と比べて5年無病生存率(DFS)と全生存期間(OS)に差がないとされていたが、主要評価項目である術後4.5年時点でのDFS率が開腹群96.5%、腹腔鏡下/ダヴィンチ群86.0%という結果となった。また、やはり早期の子宮頸がんにおける5年後の死亡率が11.3%(腹腔鏡下/ダヴィンチ)対7.4%(開腹)とする報告もあった。

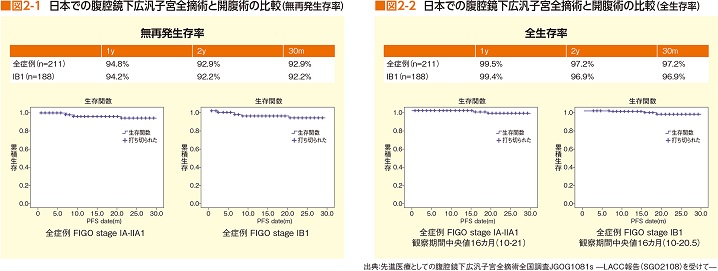

「これを受けてがん研有明病院の金尾祐之先生が中心となり、腹腔鏡下広汎子宮全摘術に関して全国調査(JGOG1081s)を行いましたが、日本では腹腔鏡下と開腹とでは生存率にまったく差がありませんでした。あくまで腹腔鏡下と開腹の比較でありダヴィンチとの差はわかっていませんが、この調査のまとめでは、米国と日本で手術方法が違うことも影響していると推測し、LACC試験について患者さんに説明したうえで、手術方法の選択を行うことが推奨されています」(図2-1、図2-2)

日本製の開発も進んでおり、今後本格的な普及に

エビデンスはまだ少ないものの、有効性と安全性はあると判断され、12のダヴィンチ手術に保険が適用された今回の診療報酬改定。先進医療に認定されて臨床試験中のものも多く、報告が続々出ているのが現状だ。ダヴィンチ手術に向けて、大きく動き出している感がある。

そこでもうひとつ大きな問題が診療報酬だ。前述したように、ダヴィンチ手術が行えるに医療機関の施設基準などを定め、腹腔鏡や胸腔鏡よる手術にこの手術システムを使えるようにしたのは大きな改定だった。その一方、ダヴィンチを使ったことによる加算は認められず、1台3億5000万円もするこのシステムを導入して採算をとるのはまだ難しいと考えられている。

しかし、それも徐々に解消するだろうと佐々木さんは語る。

「2年後の診療報酬改定ではさらに適用される手術が増え、点数も上がるのではないかと推測しています。また、今日、手術支援ロボットにはダヴィンチ・サージカル・システムしかなく、トレーニング・システムなどもすべて同社の独占になっていますが、日本製の手術支援ロボットの開発も進められており、5年もすればダヴィンチのレベルに追いつくのではと考えられています。そうすれば導入のための経費が大きく下がり、さらに広く普及するだろうと思います」

がんの手術が向かう大きな流れのひとつは間違いなくダヴィンチ手術といえる婦人科がん領域の治療にも期待がかかる。導入に関する動きも激しいので、ぜひ注目していただきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!