増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

3D立体モデルのデメリットを補うためには医師の経験が重要

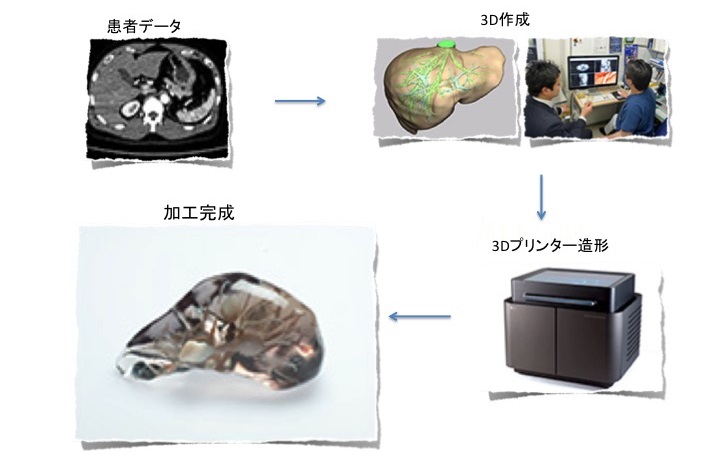

一方、3Dプリンター立体モデルのデメリットとしては、患者の造影CTのデータから臓器を作成しているため、腫瘍のトレースによっては大きくなったり、小さくなったり、実際には血管の走る場所が違っていたりと、実際の臓器と若干違う場合もあるが、そういう場合に重要なのが外科医の経験値と熟練度だという。

「ナビゲーションツールでとらえきれない情報がある場合には、それを補う解剖の知識や情報がどれだけ外科医の頭の中にインプットされているかどうかが重要になってきます。外科医は手術の前にたくさんの情報をインプットして手術に臨まなくてはなりません。情報量が少ないと、術中の判断材料が減ってしまうことになるからです。

きちんと自分のなかで噛み砕いて理解している情報がたくさんあれば、術中に戸惑ったとき、すぐに打開策が生まれますし、スタッフにも正しい情報を伝えることができます。ナビゲーションツールは、あくまでもそれを補ってくれるツールであると考えるべきなのです」

つまり、まずはエキスパートの外科医ありきで、その外科医が持っているものと同じ情報を、スタッフ全員が共有できるようにするのが、ナビゲーションツールの大きなメリットと言えるのだ。

「熟練度の高い外科医がナビゲーションツールを使って情報を提供すれば、チームとしてのクオリティは確実に上がると思います。手術は、言ってみればオリエンテーリングと一緒ですから、みんなが同じ地図を描きながら、山登りをしないと遭難してしまうということなのです」

テクノロジーの進歩で医療をより安全に

今後、VRナビゲーションをはじめとするテクノロジーは、ますます医療界のなかで存在感を増すだろうと志賀さんは語る。

「ナビゲーションツールについては、今後まだまだ改善点があると思いますし、新しい技術も次々に開発されていくでしょう。これからの医療は、AI(人工知能)、IT(コンピュータやインターネットを中心とする情報技術)、IoT(インターネットに接続された器具)をどんどん取り入れて、少しでもいい治療をするという懐の深さが医療従事者には必要になっていくと思���ます。

今後は人間の感じている違和感など、人間にしかわからないニュアンスを再現できるようになると良いでしょうね。それはAIの学習効果によって可能になるかもしれません。仮想が本当にリアルな実践性の高いものにどんどんなっていくことが理想です」

医療スタッフ同士の伝達の間を媒介する媒体がナビゲーションツールをはじめとするテクノロジーということになる。

「テクノロジーには、クオリティの高い支援をしてもらうことによって、より精密な治療を目指すことになるのですが、いくらテクノロジーが進歩しても、最終的には手術や治療をするのは人間であるということを決して忘れてはならないと思います。究極は、人の匠の技が大切だということです。直感的にその場で判断し、立ち向かうのは、エキスパートの人間にしかできないのです」

現在、3Dプリンターは保険適用にはなっていないが、VRのソフトアプリケーション「OsiriX」は薬事承認された。

今後はVRのナビゲーション加算が認められるなどが実現していけば、さらにシステムの普及が進んでいくと予想される(画像5)。

いずれにせよ、医療をめぐるテクノロジーは日進月歩だ。テクノロジーの進歩と外科医の日々の研鑽によって、近い将来、難治性であるさまざまながんに対する、正確で確実な根治性の高い手術の実現が可能になるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!