子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

がん種横断的に保険適用になったキイトルーダ

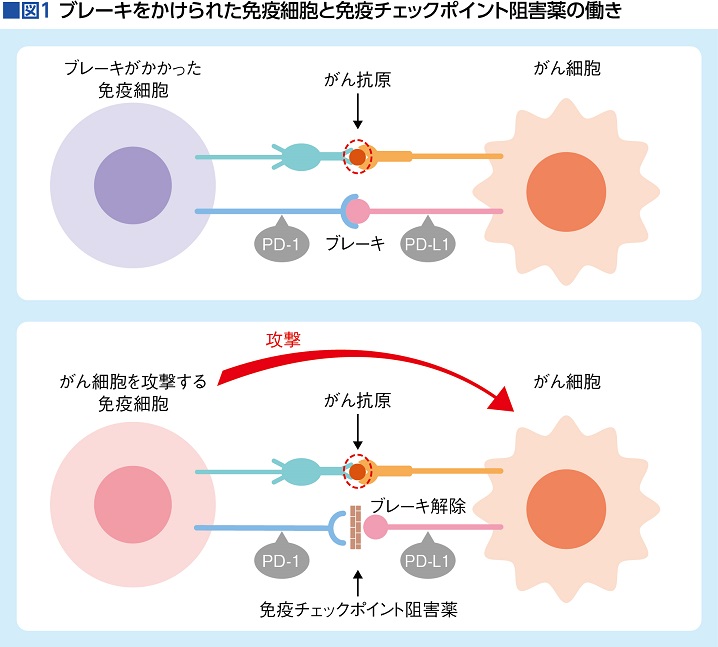

しかし、子宮体がんに対する化学療法の最大のトピックは、なんといっても免疫チェックポイント阻害薬の*キイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)だろう。キイトルーダは2016年、メラノーマ(悪性黒色腫)の治療薬として承認された(図1)。

その後、2018年12月、「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(microsatellite instability:MSI)を有する固形がん(標準的治療が困難な場合に限る)に承認された。つまり、がん種指定ではなく、がん種横断的に固形がんに認められたという意味で、非常に画期的なものだった。

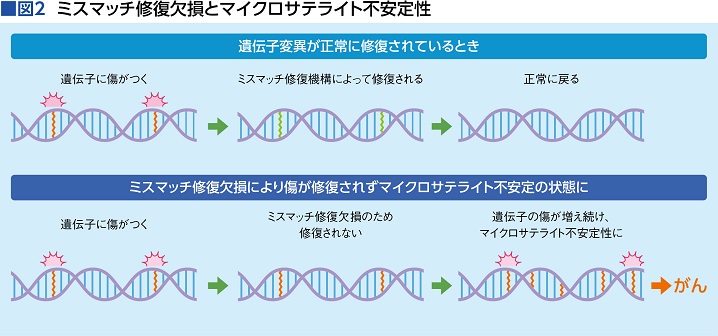

DNAにはマイクロサテライトと呼ばれる塩基配列の繰り返しがあり、この部分ではDNA複製時にエラーが起きやすいことが知られている。エラーが起きると、通常はミスマッチ修復(MMR)機能によって修復されるが、MMR機能が欠損するとエラーが修復されず、マイクロサテライトが通常と違う回数で反復してしまう。これをマイクロサテライト不安定性という。エラーが修復されずに蓄積することで、がん化が起こると考えられている。つまり、そうしたがんではマイクロサテライト不安定性が高頻度で起きているので、MSI-High固形がんと総称されている(図2)。

遺伝的にこうした欠損が高頻度に起きるがんもあり、リンチ症候群(HNPCC)と呼ばれるが、若年で発症する大腸がんのほか、胃がん、小腸がん、子宮体がん、卵巣がんの家族内発症リスクが高いことでも知られている。

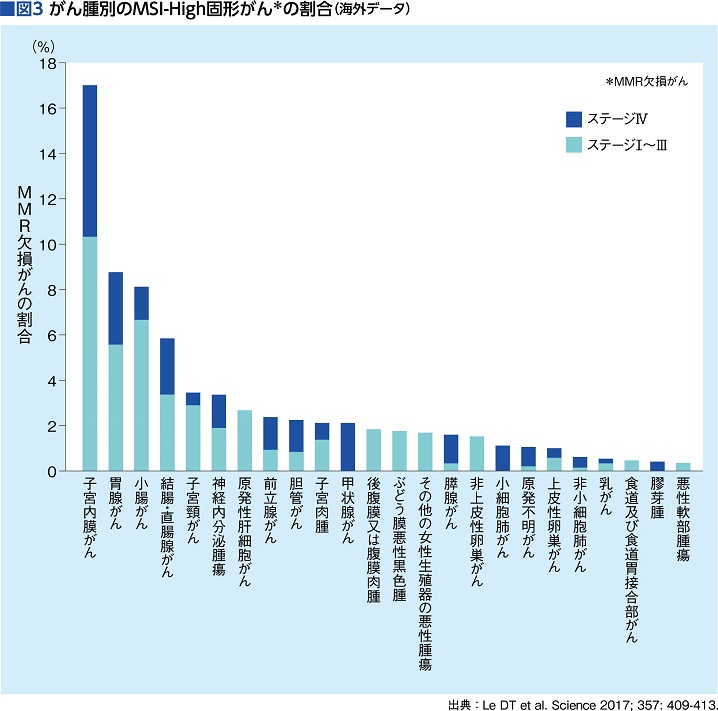

そして、MSI-High固形がんの中でも、ずば抜けてMMR欠損の発現頻度が高いのが子宮体がんということがわかってきている。製薬会社のMSD社は32種類のがんの患者12,019例を解析した結果、24の固形がんにおいてMSI-High固形がんが見つかったとしているが、その割合が最も多かったのが子宮内膜がんだった(図3)。

標準治療終了後の再発例で54%の奏効率

今回の適応拡大の根拠には2つの国際共同第Ⅱ相試験が挙げられているが、とりわけ注目したいのが「KEYNOTE-158」試験だ。これは「1次治療として標準的な化学療法歴のある切除不能な局所進行または転移性のMMR欠損またはMSI-Highを有する固形がん患者におけるキイトルーダの有効性と安全性の検討」を目的とする、がん種横断的臨床試験。94例中、子宮体がんの患者さんは24例で、そのうち奏功したのが13例と奏効率は実に54%に達していた。

ただし、保険で投薬を受けるには、その患者のがんがキイトルーダの効くタイプのがんかどうか、見極める必要がある。そのための検査薬も保険承認されており、6,000円位の負担で受けることができるとのことだが、一方で、この検査を受けることは、家族内にもリンチ症候群と診断される可能性も含むので、「遺伝子カウンセリングを行いながら、慎重に対応する必要がある」そうだ。

「また、免疫チェックポイント阻害薬には独特の副作用があります。まったく新しい概念の薬であり、間質性肺炎、下痢、神経障害、内分泌障害などあらゆる症状が起こり得ます。とくに、関節リウマチ、過敏性大腸炎など自己免疫疾患の持病がある患者さんには、かなり慎重に用いる必要があります。そうしたさまざまなことをクリアできた方が適応になるわけですが、とはいえ、半分の人に効くという驚くべき薬が登場したのですから、その意義は計り知れないと思います」

目下、化学療法分野最大の関心事と言ってもいい免疫チェックポイント阻害薬。さまざまな薬剤で新たな治験も続々行われている。たとえば、血管内皮増殖因子受容体(VEGFR1~4)など、腫瘍血管新生や腫瘍悪性化に関与している受容体型マルチチロシンキナーゼ阻害薬の*レンビマ(一般名レンバチニブメシル塩酸)とキイトルーダとの併用について検証する第1b/Ⅱ相試験においては、進行再発子宮体がんに関するコホートの中間解析で、マイクロサテライト不安定性とは関係なく、22%の高い奏効率が示され、標準化学療法と比較する第Ⅲ相試験に進んでいるという(KEYNOTE-775)。

今後の展開に希望が持てるアバスチン

そのほか、化学療法に関して注目したいのは、血管新生阻害薬の*アバスチン(一般名ベバシズマブ)。現状、子宮体がんに対して保険適用はないが、測定可能病変を有する進行再発子宮体がんを対象に、タキソール+カルボプラチン+アバスチンの第Ⅱ相試験が行われ、2015年の時点で奏効率が何と73%、全生存期間58カ月という結果が出ているのだそうだ。

「再発がんで、こんな数字はなかなか出せません。これだけの成績が出て、翌2016年のASCO(米国臨床腫瘍学会)でも極めて有効な報告が行われているのですから、早期承認してほしい」と加藤さん。

にもかかわらず、現時点で化学療法にアバスチンの効果を上乗せする第Ⅲ相試験は行われておらず、他の薬剤も含め、子宮体がんでは分子標的薬導入の見込みがないのが現状という。それでも、NCCN(全米主要がんセンターのガイドライン策定のための組織)では子宮体がんの再発転移への全身療法として、アバスチンは単剤で推奨されており、今後、保険適用になる可能性があると加藤さんは語る。

このように、新たな治療を待ちながらがんと上手につきあう大切さを加藤さんは次のように語る。

「分子標的薬が適応となる患者さんの中には1年、2年と効く方がいて、スーパーレスポンダーと呼ばれます。私が診ている卵巣がんの患者さんも再発しながら11年治療を続けてきて、昨年12月に保険適用になった*リムパーザ(一般名オラパリブ)を使ったところ、半年以上、落ち着いています。11年間、QOL(生活の質)を保ちながら治療を続けてきて、その結果、恩恵を受けている姿を見ると感動します。私自身も10何年かが報われた気がします」

新たなトピックスの少なかった子宮体がんにもキイトルーダに代表される大きな希望がもたらされている。QOLを大切にしながらベストを尽くして、治療を乗り継いでいただきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!