患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

大腸がんに使用できる新しい分子標的薬

大腸がんの中にはBRAF遺伝子変異陽性のがんが5%ほど存在する。この遺伝子変異があると非常に予後(よご)が悪いことから、新しい治療薬の登場が待たれていた。

昨年(2020年)11月に、BRAF遺伝子変異陽性の大腸がんに対する治療薬として、分子標的薬のビラフトビ(一般名エンコラフェニブ)とメクトビ(一般名ビニメチニブ)が承認された。

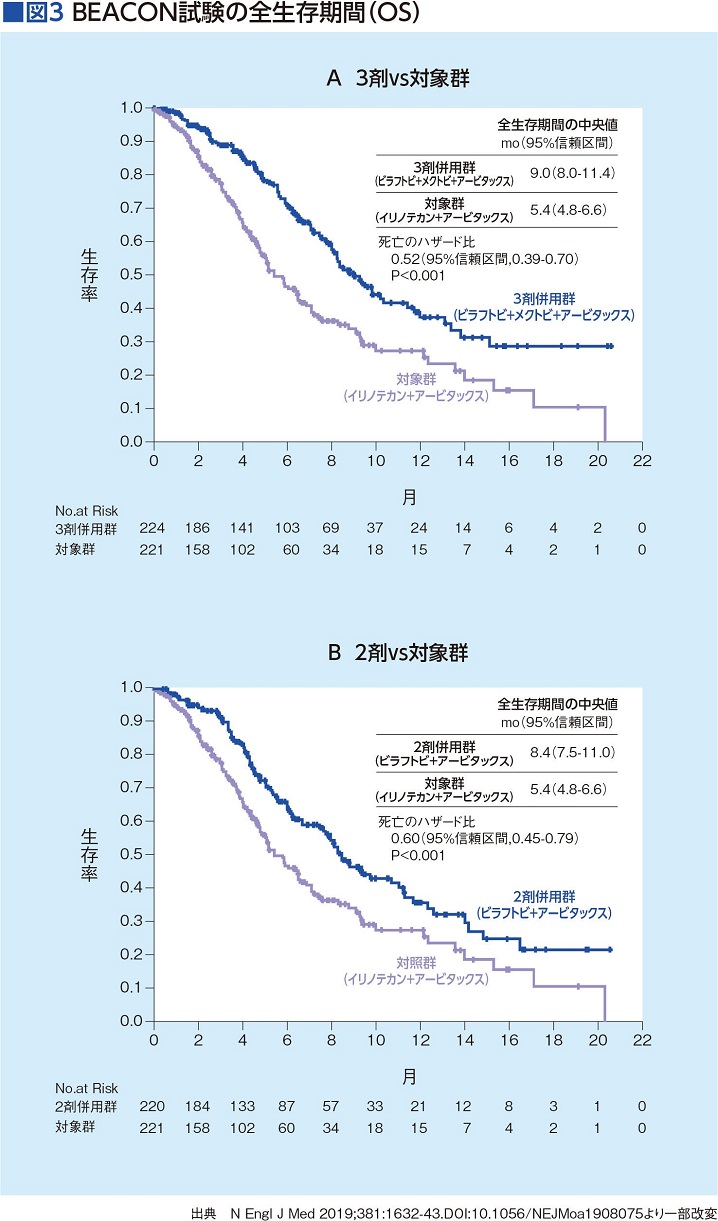

この2剤の有効性を証明した「BEACON試験」は、薬物治療後に進行したBRAF変異陽性大腸がんの患者さんを対象として行われた。これらの患者さんを、「ビラフトビ+メクトビ+アービタックス(一般名セツキシマブ)」の3剤併用群、「ビラフトビ+アービタックス」の2剤併用群、「イリノテカン(商品名カンプト/トポテシン)+アービタックス」を併用する対照群の3群に分け、全生存期間(OS)と客観的奏効割合(ORR)を比較した。

結果は、OSは3剤併用群が9.0カ月、2剤併用群が8.4カ月、対照群が5.4カ月だった。また、ORRは3剤併用群26%、2剤併用群20%、対照群2%だった(図3)。

「3剤併用も2剤併用も承認されていますが、基本的には2剤併用が推奨されています。BEACON試験のサブ解析から、PS(全身状態の指標)が1の場合やCRP(炎症所見の1つ)が高い場合などに限って、3剤併用も認められることになっています。2剤併用でも3剤併用でも生存期間に大きな差がなかったことから、医療経済的な面も考慮して、基本的には2剤併用となったようです」(塩澤さん)

いずれにしても、BRAF変異陽性大腸がんに対して新薬が承認されたのは、薬物療法の大きな進歩と言っていいだろう。

免疫チェックポイント阻害薬の併用療法

切除手術ができない進行再発大腸がんの中で、MSI-High(高頻度マイクロサテライト不安定性)を有する場合には、免疫チェックポイント阻害薬のオプジーボ(一般名ニボルマブ)とヤーボイ(一般名イピリムマブ)の併用療法が行えるようになった。

昨年9月から、この併用療法が保険適用となったが、抗がん薬による治療歴がある患者さんに限られている(図4)。

「対象となるMSI-Highの患者さんはごく一部ですが、MSI検査をしてMSI-Highだった人には、この治療は非常によく効きます。抗がん薬治療をいろいろ行っても効果がなく、10cmくらいになっていた腫瘍が、この治療で消えたという症例もあります」(塩澤さん)

こうした恩恵に浴するためには、薬物療法を始める前にきちんと遺伝子の検査を受けておくことが大切だという。

「大腸がんの適切な薬物療法のためには、RAS、BRAF、MSIという3つの検査を受けておく必要があります。すべて保険適用の検査で、3点セットで行うべきなのですが、実際には行われていないケースも少なくありません。患者さんから、『3つの遺伝子検査の結果はどうでしたか?』と聞いてみるのもいいかもしれません」(塩澤さん)

進歩が続く薬物療法の恩恵に浴するためには、遺伝子の検査が必要だということを覚えておきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!