薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

京都大学医学部附属病院のコンバージョン手術の治療成績は?

当科では、2007年4月から2022年3月までの間に、ステージⅣの胃がんと診断された患者さんの中で、薬物療法奏効後にコンバージョン手術を行った症例が35例あります。この患者さんたちの治療成績について、後ろ向き観察研究の結果を報告しています。

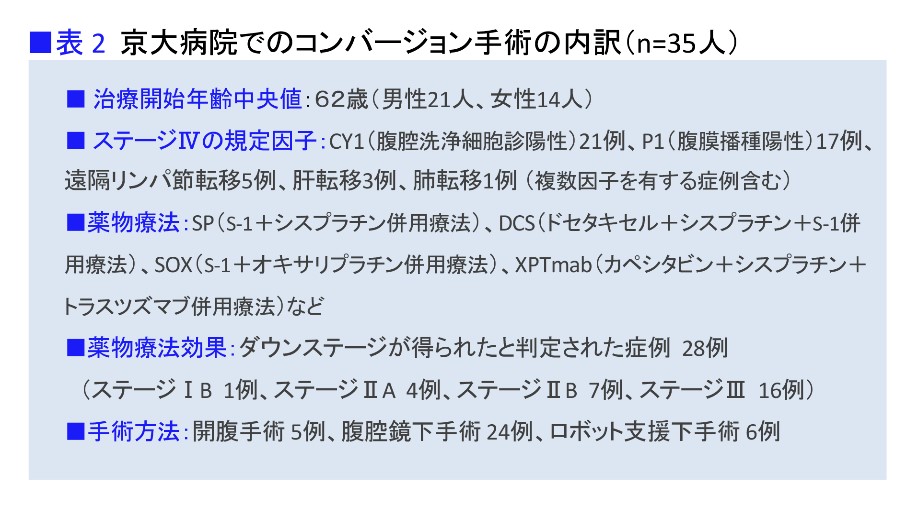

患者さんの治療開始時の年齢の中央値は62歳。男性が21人、女性が14人でした。ステージⅣと規定している因子は、CY1(腹腔洗浄細胞診陽性)が21例、P1(腹膜播種陽性)が17例、遠隔リンパ節転移が5例、肝転移が3例、肺転移が1例でした。複数の因子を有する症例も含まれています。

薬物療法で使われたのは、SP(*S-1+*シスプラチン併用療法)、DCS(*ドセタキセル+シスプラチン+S-1併用療法)、SOX(S-1+*オキサリプラチン併用療法)、XPTmab(*カペシタビン+シスプラチン+*トラスツズマブ併用療法)などでした。

*S-1=商品名TS-1 *シスプラチン=一般名 *ドセタキセル=商品名タキソテール *オキサリプラチン=商品名エルプラット *カペシタビン=商品名ゼローダ *トラスツズマブ=商品名ハーセプチン

免疫チェックポイント阻害薬は使われていませんが、分子標的薬のハーセプチンを使用した症例が3例含まれていました。

薬物療法がよく効いたことで、ダウンステージが得られたと判定された症例が28例ありました。ステージⅠBとなったのが1例、ステージⅡAが4例、ステージⅡBが7例、ステージⅢが16例でした。手術は、開腹手術が5例、腹腔鏡下手術が24例、ロボット支援(ダヴィンチ)手術が6例でした(表2)。

コンバージョン手術を受けても、そこで治療が終わりになるわけではなく、引き続き薬物療法を行う必要があります。そのため、できるだけ低侵襲の手術にしたいということで、腹腔鏡下手術やロボット支援下手術を積極的に行っています。

腹腔鏡下手術やロボット支援下手術が低侵襲だというと、切除範囲が少ないのかと考える人がいるようですが、そうではありません。

腹腔内の切除する範囲はどの手術でも同じですが、腹壁の傷が、腹腔鏡下手術やロボット支援下手術では圧倒的に小さくてすみます。また、切除部位を近くから拡��して見ることができるため、細かな神経や血管を温存することができます。これが低侵襲の最大の理由といえるでしょう。さらに、腹腔を二酸化炭素のガスで満たして手術を行うため、密閉空間で湿度が保たれていることなども、低侵襲に寄与しているといえます。

この35例の長期成績は次のようなものでした。

がんが増悪し始めるまでの期間を示す無増悪生存期間(PFS)の中央値は29.0カ月、全生存期間(OS)の中央値は33.8カ月でした。

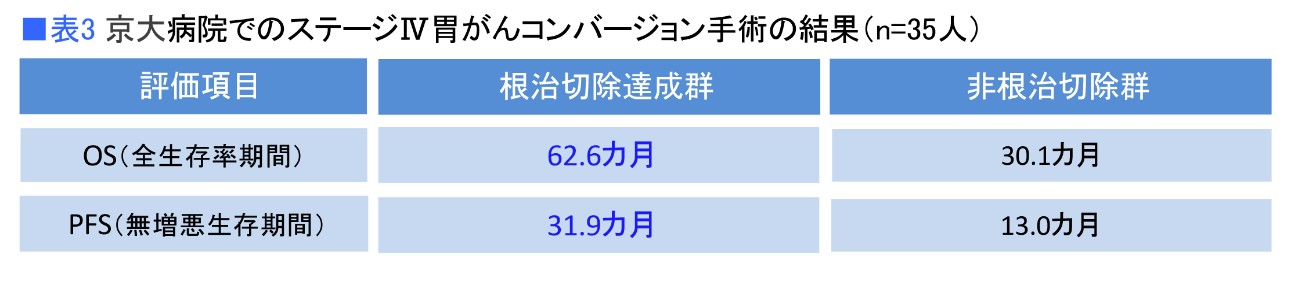

35例中、25人はがんを取り切ることができましたが、完全には取り切れなかった人が10人いました。そこで、根治切除達成群と非根治切除群に分けて、治療成績の比較を行っています。

それによると、根治切除達成群では、PFS中央値が31.9カ月、OSの中央値は62.6カ月でした。半数余りの人が5年以上生存できたのです。一方の非根治切除群では、PFS中央値が13.0カ月、OS中央値が30.1カ月で、いずれも根治切除達成群のほうが有意に長いという結果でした(表3)。

限られた症例数での検討ですが、ステージⅣの進行胃がんであっても、薬物療法がよく効いてコンバージョン手術を行い、根治切除ができた場合には、長期生存が期待できるという結果でした。コンバージョン手術を受けた人がすべてうまくいくわけではありませんが、ステージⅣでも長期生存につながることがあるのは確かです。そういう意味で、勇気づけられるデータだといえるでしょう。

コンバージョン手術の有効性と安全性を知るためには?

コンバージョン手術を受けて長期生存する患者さんがいても、その人が手術を受けずに薬物療法だけ受けていたらどうだったかはわかりません。コンバージョン手術の有効性と安全性を知るために必要となるのが、前向きの無作為化比較試験です。

対象となるのは、ステージⅣの手術不能進行胃がんと診断された後、薬物療法が奏効して根治切除を目指せるようになった患者さん。この人たちを無作為に2群に分け、一方は「薬物療法単独群」、もう一方は「コンバージョン手術+薬物療法群」とし、長期成績を比較するような試験が必要とされています。

現在、欧州でそのような臨床試験が実際に進められています。1~2年後には結果が出るのではないかという状況です。その試験が注目されているのは確かですが、日本と欧州では胃がんの治療に違いがあるという問題があります。使用する薬剤も違いますし、手術方法にも違いがあります。そのため、欧州で行われた無作為化比較試験の結果が出ても、その結果をそのまま日本に当てはめて考えるわけにはいかない、という問題があるのです。

そこで、日本でも独自の無作為化比較試験を行うという計画が進んでいます。

日本の大学病院や大きな病院が参加して、実施されます。当院もオブザーバーとして参加しています。ステージⅣの胃がんの患者さんで、薬物療法がよく効いて根治切除が目指せるようになる患者さんを100人も200人も集める臨床試験となると、大きな病院が共同で行う必要があるのです。今、胃がんの治療ガイドラインでは、コンバージョン手術は「弱く推奨」となっていますが、臨床試験の結果によってはガイドラインが変わる可能性はあります。

日本で行われる臨床試験の結果が出るのは、まだ先のことになりそうです。ただ、薬物療法の進歩によって、コンバージョン手術が可能になる患者さんが増えている以上、その有用性と安全性を確認するためにも、日本の臨床試験の結果が期待されます。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!