腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

肺がんの手術は、かつては開胸手術が標準治療でしたが、その後、胸腔鏡手術が出現し、さらにロボット支援下内視鏡手術(ロボット手術/ダビンチ手術)が登場したことで、新しい時代を迎えています。そして2024年、日本初の胸を切らずに腹部からアプローチして行う単孔式ロボット手術が、三重大学医学部附属病院で行われました。新しい低侵襲手術について紹介しましょう。

2018年から肺がんのロボット手術が保険適用に

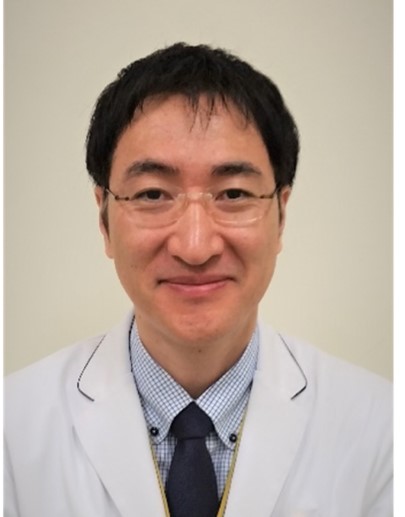

肺がんの治療法は、「手術」「放射線治療」「薬物療法」が3本柱とされており、がん細胞の種類、がんの大きさ、広がり(ステージ)などを考慮して治療が選択されます。

この3つの治療法の中で、手術は主に根治を目指して行われています。三重大学医学部呼吸器外科准教授の川口晃司さんは、肺がんの手術について次のように語っています。

「3大治療の中で、根治を目指す治療として最も広く行われているのが手術です。手術方法には、開胸手術、胸腔鏡手術、ロボット手術がありますが、近年はロボット手術が増えてきました」(図1)

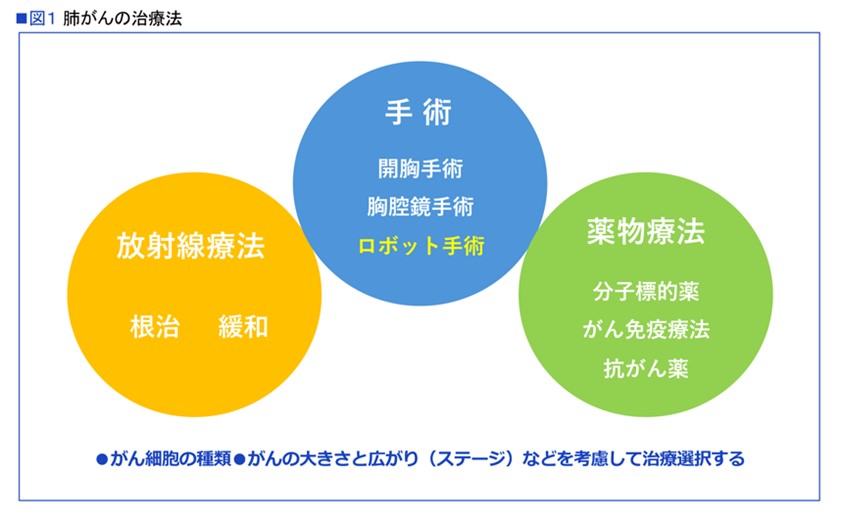

肺は、胸郭という骨と厚い筋肉による鎧のような構造に囲まれています。胸郭には神経が張り巡らされており、肋骨と肋骨の間には神経が通っています。こうした構造のため、肺がんの手術は侵襲が大きく、術後に疼痛が長引いたりすることがあります(図2)。

「肺がんの手術は、かつては胸を大きく切開する開胸手術が標準的でした。肋骨の間を切開して広げ、そこからアプローチする手術です。肋間を大きく切ることで、痛みが何カ月も残ったり、腕が十分に上がらなくなったりすることがあります。そのために職場復帰が遅れることもありますし、手術後に再発予防の薬物療法が必要なのに、手術による合併症などによって体力の回復が遅れ、それができなかったりすることもありました」

その後、胸腔鏡手術が登場しました。胸に数カ所の小さな孔を開け、そこから胸腔鏡と手術器具を挿入して行う手術です。

「大きく切開しないため、開胸手術に比べれば低侵襲の手術です。ただ、胸腔鏡や手術器具を入れる孔を肋骨の間に開けるので、肋間神経の痛みが長く残ってしまうことはありました」

その後に登場してきたのがロボット手術でした。前立腺がんに対するロボット手術は、2012年に保険適用となりましたが、肺がん手術はそれよりも遅く、2018年に保険適用となっています。対象となったのは、肺がんの肺葉切除術でした。その後2020年に適用拡大があり、肺がんの区域切除術も保険適用となっています。

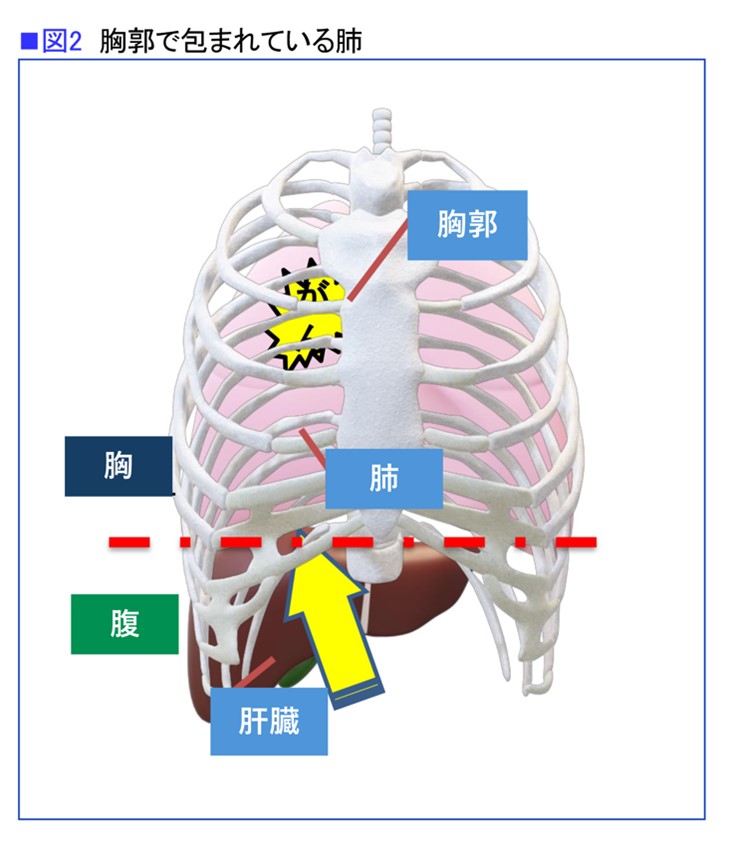

肺がんの手術は、切除する範囲によって、「肺葉切除」「区域切除」「部分切除」といった方法があります。

肺は、左肺が2葉(左上葉・左下葉)、右肺が3葉(右上葉・右中葉・右下葉)に分かれています。肺葉単位で切除するのが肺葉切除術です。

区域切除は、それよりも小さな区域単位で切除する手術です。左肺は8区域、右肺は10区域に分かれています。部分切除は、肺の外側の一部を部分的に切除する手術です。区域切除よりさらに切除範囲は狭くなります。

肺がんの手術として、根治性を担保しながら、肺の機能をできるだけ温存するため、こうした手術法が開発され、行われるようになってきたのです(図3)。

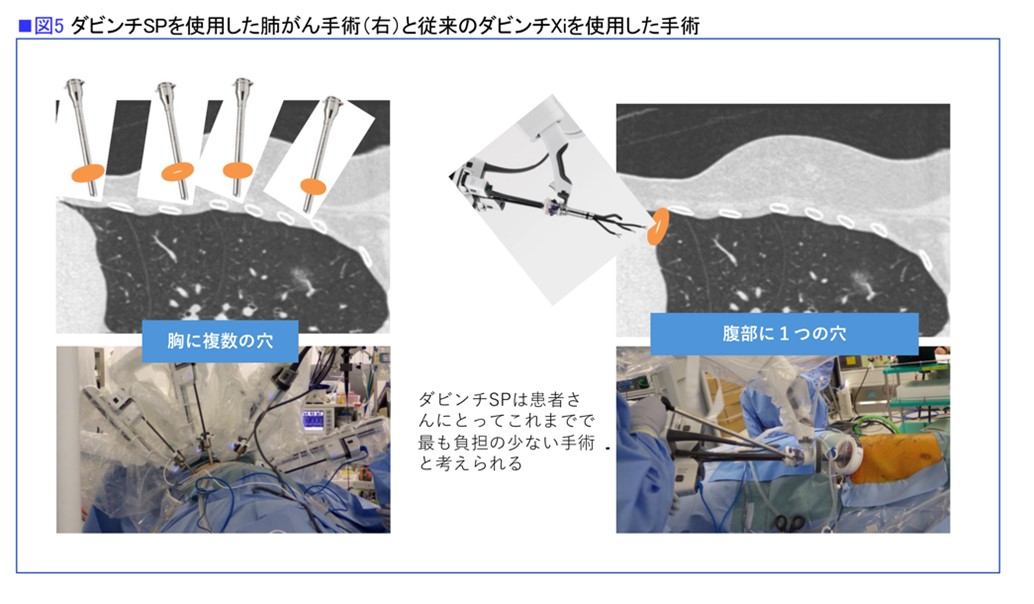

ロボット手術では、カメラと手術器具を挿入するため、基本的には胸部の4カ所を小さく切開して、ポートを設置します。そのポート(孔)からアプローチして、肺葉切除、区域切除などの手術を行うのです。患者さんに対する侵襲は胸腔鏡手術と変わりませんが、コンソールボックス(操縦席)で映し出された鮮明な3D画像を見ながら胸腔内での繊細な遠隔操作ができるのがロボット手術の利点とされています。

「ただ、カメラや手術器具を肋骨の間から挿入するアプローチは変わっていないので、ロボット手術になっても、術後の神経痛などがなくなったわけではありませんでした。ここ数年、アジアを中心に、1つの孔から手術を行う『単孔式胸腔鏡手術』が普及してきましたが、それも肋骨の間からアプローチする手術です。つまり肺がんの手術は、ほぼすべてが肋骨の間を切る手術だったわけです」

その常識を変えるロボット手術の方法が、2024年に登場しました。

日本初の胸を切らない肺がんの単孔式ロボット手術

日本初の胸を切らない肺がんのロボット手術が三重大学医学部附属病院で行われたのは、2024年2月のことです。執刀したのは、呼吸器外科准教授の川口晃司さんで、使用した手術支援下ロボットは「ダビンチSP」(Da Vinci SP)という最新鋭のシングルポート(単孔式)の機種でした。

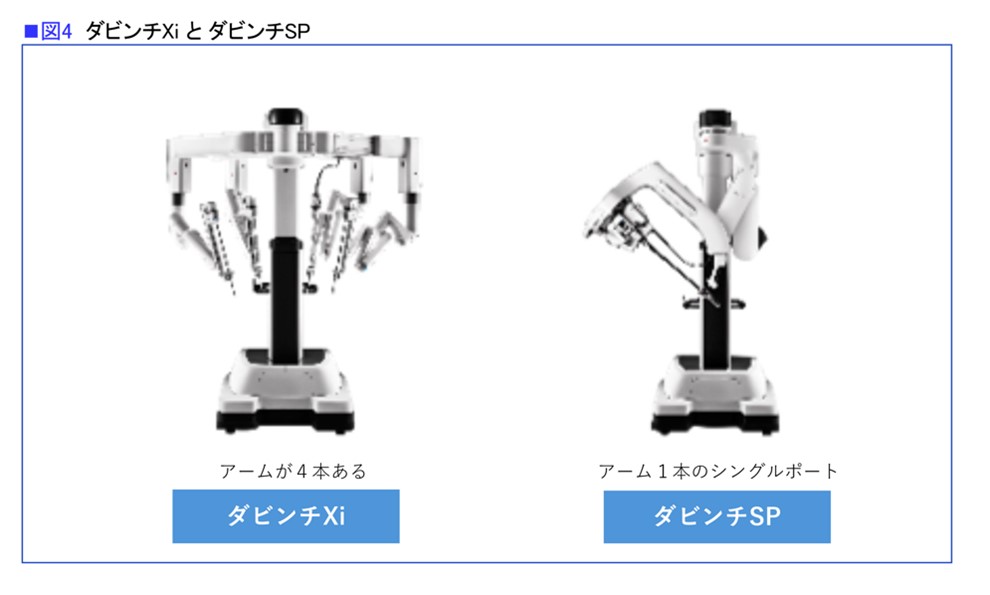

「当院では、従来からある『ダビンチXi』2台と、最新機種の『ダビンチSP』1台の計3台を使い、ロボット手術を行っています。『Xi』は腕(アーム)が4本ある多孔式タイプですが、『SP』はアームが1本の単孔式ロボットで、1本のアームが4本に分かれて広がり、カメラと3本の手術器具で手術を行います。1カ所で広がる範囲が直径25㎝なので、『Xi』などに比べると作業領域はやや狭いのですが、細いトンネルを掘っていくような手術には適しています。操作性は4本のアームがあるダビンチXiとほとんど変わりません」(図4)

胸を切らない肺がんのロボット手術は、肺を囲む胸郭を避けるため、腹側からアプローチします。1例目の手術は右肺の下葉切除術だったので、右側の上腹部を4cm切開し、その1つの孔からロボットのアーム1本を入れて、手術が行われました。

「従来のロボット手術では、肋骨の間に複数の孔をあける必要がありますが、単孔式ロボット手術では腹部からのアプローチで、胸を切開することなく肺がんの手術を行うことができたのです。患者さんにとって、最も負担の少ない手術法であると考えられます」(図5)

この最初の症例から1年ほどの間に、呼吸器外科でダビンチSPを使用した単孔式ロボット手術が50例行われています。そのうち37例が、肺がんの患者さんに対する手術でした。手術時間は平均3時間17分で、手術による出血量は90%以上の方で10ml以下。切開部からの出血は少なく、体内でもきれいな手術が可能なので、出血はほぼないと言えます。

「また、グレード3以上の重篤な合併症は1例も起きていません。術後入院日数は平均で5日でした。単孔式ロボット手術だけでは無理と判断して、開胸手術に移行し、単孔式で完遂できなかった手術が50例中2例ありました」

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!