腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

単孔式・多孔式ロボット手術のすみ分け

「単孔式ロボット手術を1年間行ってきて、いろいろな課題も見つかってきました。肺がん手術のすべてが、ダビンチSPによる単孔式ロボット手術でできるわけではなく、従来の多孔式ダビンチ Xi手術も必要だということが明らかになってきています」

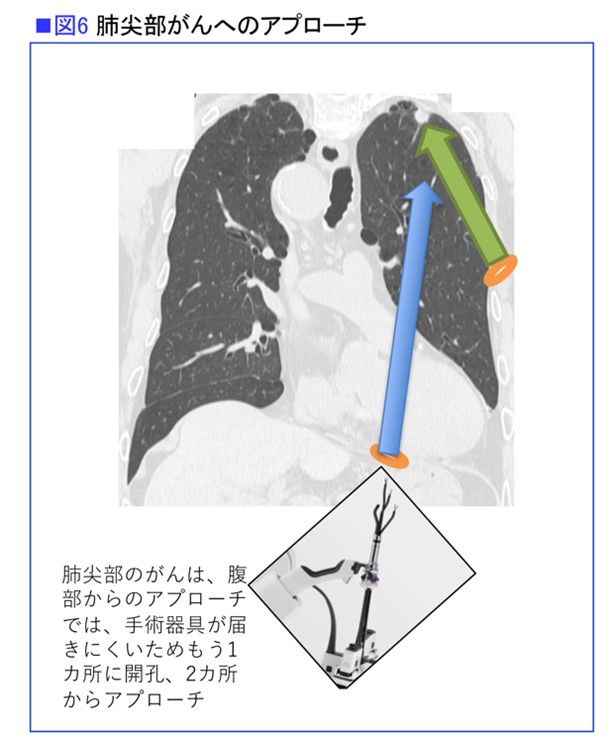

たとえば肺尖部(肺の最も上の部分)にできたがんの場合、腹部からアプローチする手術では、手術器具が届きにくいのです。患者さんの体格が大きい場合にはとくに難しくなります。

「それでも、そのような患者さんに対しては、もう1カ所に孔を開け、2カ所からアプローチすることで手術を完遂することができました」(図6)

また、区域切除は、肺葉切除に比べてやや複雑な手術になります。肺を切るラインが、直線でなかったりするためです。ダビンチSP手術では切除するのが難しい部位があることもわかってきました。そのような症例に対しては、従来の多孔式ダビンチXi手術が必要となります。

もう1つは進行がんに対する手術です。がんが大きくなって外側の肋骨に浸潤することがあります。このようながんに対して、肋骨も一緒に切除する「胸壁合併切除」という手術があります。開胸手術を行うと大きな傷となるため、術後に腕が挙がりにくくなったりします。これを従来のロボット手術で、外の皮膚は切らずに、胸の内側から肋骨とがんを切除する手術法があります。

「この手術はまだ数例しか行われていませんが、開胸手術に比べて低侵襲で、術後5日目から腕を挙げることができます。従来の多孔式ダビンチXi手術も、こういった使い方では大きなメリットがあります」

その一方で、ダビンチSP手術がとくに適している患者さんも明らかになってきました。子どもや小柄な高齢者など、体が小さく肋間が狭い人に対する手術では、ダビンチSP手術のメリットが大きいのです。

8歳の男の子の胸腔内にできた直径10cmを超える腫瘍に対しても、ダビンチSP手術で切除に成功しています。

「従来の多孔式ダビンチXiでは、孔と孔の間を6cm以上開けなければならないのですが、子どもの小さな体では、とてもそれはできません。単孔式だからこそ、小さな体でも手術を行うことができたのです。この男の子は退院後にすぐ走り回ることができ、3週間後の運動会にも参加していました」

肺がんの手術は80代の患者さんでも受けています。

「そういう患者さんの手術を行い、早期に社会復帰させるためにも、ダビンチSPによる単孔式ロボット手術にはメリットがあると言えます」

しかし、単孔式ロボット手術は優れた手術法ですが、肺がんの手術がすべて単孔式に取って代わられるわけではありません。単孔式ダビンチSP手術と従来の多孔式ダビンチXi手術のすみ分けを図っていくことになると考えられています。

肺がん手術の今後は

肺がん手術法である開胸手術、胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術の3つは、どの術式も現在行われています。ロボット手術が登場する前は、胸腔鏡手術が約80%を占め、開胸手術が約20%でした。ロボット手術が登場し、適応拡大があったことで、現在ではロボット手術が2~30%程度、開胸手術が約10%、残りの50%強が胸腔鏡手術となっています。

「ロボット手術の割合が増えていく可能性はありますが、肺がん手術がすべてロボット手術になることはないでしょう。たとえば肺がんの部分切除術は、ほとんどが胸腔鏡手術で行われていますが、簡単な手術なので1時間ほどで終わります。時間が短いので肋間神経の痛みが長引くこともあまりありません。こうした胸腔鏡手術は、今後も行われていくと思います。診断技術の進歩で小さな肺がんが見つかるようになったため、肺の部分切除は、現在でも肺がん手術の30%くらいを占めています」

ロボット手術の中では、今後、ダビンチSPのような単孔式ロボットが増えていく可能性はありそうです。普及を阻んでいるのは、機器が高価な点と、多孔式手術に比べて難易度が高い点ですが、手術の難しさを克服するため新しい指導方法が導入されています。

「手術法の教育として、遠隔手術指導が行われるようになっています。ロボット手術はリモートを利用した手術教育ができるのも、メリットの1つと言えます」

それがさらに進歩することで、将来的には遠隔手術の可能性も考えられます。日本では前立腺がんから始まったロボット手術が、さまざまながん種に適応を広げながら外科の新しい時代を築いています。

同じカテゴリーの最新記事

- ヒト由来の人工皮膚使用で1次1期乳房再建が可能に! ダビンチSPで日本初の乳頭乳輪温存皮下乳腺全切除術

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!