骨転移痛の緩和における全人的ケアや リハビリの在り方などを議論

がん疼痛に対するインターベンショナル・ラジオロジーの成果

放射線治療を補完する役割果たす

痛みを伴う骨転移がんに対する治療の第一の選択は、放射線治療である。ただし、放射線治療は有効性の高い治療法であるものの、患者の20~30%において効果不十分である点と、痛みの再発が30%弱の患者にみられる点が問題となる。とくに再発患者では、従来は麻薬性鎮痛薬以外に治療方法がなく、このため放射線治療を補完する治療法が強く求められていた。

そこで登場したのが、放射線診断技術の治療への応用であるインターベンショナル・ラジオロジー(IVR)。IVRはX線、CT、超音波などの画像を見ながら、体内の病巣に針(プローブ)やカテーテル(管)を正確に挿入して行う治療法である。まだ新しい治療法であるため、認知度は高くないが、痛みを伴うがん骨転移の除痛にシンプルで効果的な方法であるといえる。

関西医科大学放射線科教授の谷川昇さんは、IVRによるラジオ波凝固療法(RFA)と経皮的椎体形成術という2つの治療法について、共同研究結果を交え紹介した。

転移性骨腫瘍に対し有効なラジオ波凝固療法

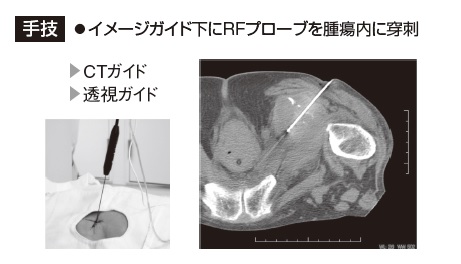

RFAは、皮膚から体内に針(電極針)を直接挿入し、CTなどの画像をガイド役として正確に病巣に刺し入れ、そこにラジオ波を流して電極針の先端を熱し、その熱でがん細胞を焼灼凝固・死滅させ、腫瘍の縮小を目指す治療法である。経皮的であるため、開腹手術などと比べ侵襲性が低い点が特徴である(図1)。

谷川さんらは多施設との共同研究で、転移性骨腫瘍に対するRFAの有効性や安全性について患者33人を対象に調べた。

これらの患者の原発巣は、肝臓、腎臓、肺、胆管、結腸、直腸などで、骨の病変は大半が溶骨性で周囲の骨への破壊浸潤も進んでおり、骨病変の大きさも平均5㎝程度とかなり大きかった。

このような患者にRFAを実施したところ、治療翌日から痛みの評価尺度であるVASスコアが低下(改善)し、治療後1週間の有効率は75%と良好であった。また、その効果は1カ月後も持続し、さらに1年後の検査時にも除痛の効果は維持されていた。有害事象(イベント)は、33例中4例に疼痛、低血圧、対極板熱傷、穿刺部熱傷などがみられたが、疼痛がグレード3である以外はグレード2以下であり、全体的な安全性は高いと評価された。

腫瘍性圧迫骨折に有効な経皮的椎体形成術

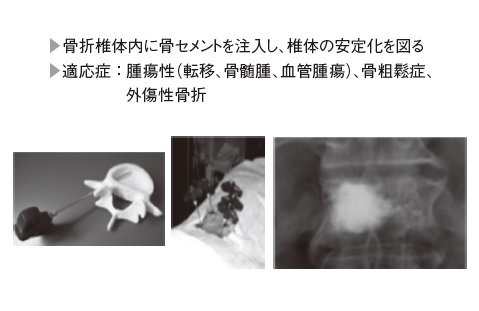

経皮的椎体形成術(PVP)は、RFAと同様に皮膚から直接体内に針を挿入し、CTなどの画像をガイド役として、病巣に正確に針を刺し入れ、針を経由して骨セメントを注入し、椎体の安定を図る治療法(図2)。

骨セメントの注入後には、CTで注入の状況を確認することも可能である。その適応症は、腫瘍性の病変(転移、骨髄腫、血管腫)、骨粗鬆症、外傷性骨折と幅広い。

腫瘍性圧迫骨折に対しては、腫瘍による圧迫骨折があり、痛みを感じることなどが適応の条件となっている。

谷川さんらが参加した腫瘍性圧迫骨折に対するPVPの有効性を検討した共同研究では、痛みの評価尺度であるVASスコアは治療翌日から低下(改善)し、その効果は4週間後も持続し、4週時点での有効率は80%であった。

この結果から、PVPは有効で安全な腫瘍性圧迫骨折の治療法であると判断された。海外でのPVPの有効性や安全性に関する研究でも、有効率は80~90%台後半といずれも高い。

さらに谷川さんらは、PVPで骨セメントを注入した後、RFAによる焼灼を実施する組み合わせ治療も試み、有効であるとの感触を得ているという。

このようなことから、谷川さんは「有痛性転移性骨腫瘍に対して、IVRは安全かつ有効な方法であり、緩和医療に寄与するものと考えられる。

しかし、その認知度はまだ低く、今後、研究の成果を積み重ねてIVRの普及に努め、がん患者の疼痛緩和に貢献したい」と述べている。

骨転移におけるリハビリの役割

「人生、生きがい、命を支えるお手伝い」の視点が重要に

がんの骨転移が起こった場合、骨転移のない患者に比べて死亡リスクが高くなる上、痛みと骨転移合併症を伴うことになる。これらが患者の身体機能や日常生活動作(ADL)を損ない、結果的に生活の質(QOL)も低下してしまう。

では、ADLやQOLの低下を防ぐため、リハビリテーション(リハビリ)にできることは何だろうか。

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室の松本真以子さんは、骨転移患者に対するリハビリの基本的な考え方について述べた。

「希望」や「生きがい」を見出してもらえる支えに

一般的にリハビリといえば、事故による怪我や脳卒中などの病気による身体の麻痺などからの回復のために行うものといったイメージが強く、がんの緩和ケアとリハビリを結び付けて考えることは多くないのではないだろうか。しかし、医療の進歩により生命の延長が可能になってきている現代では、「希望」「いきがい」の視点をそこに加えることこそがリハビリの本質であるといえる。つまり、「生きる意味を見失ってしまった人々へのケア」「人生、生きがい、命を支えるお手伝い」という視点を持つ緩和ケアと、基本な考えはつながるものである。

適切な疼痛・リスク管理と心理サポートが求められる

進行がん、末期がん患者のリハビリの役割として、「患者とその家族の要望を十分に把握した上で、その時期にできる限り可能な最高のADLを実現すること」が提唱されている。では、がんの骨転移に対するリハビリには何が求められるのだろう。骨転移で患者が困ることは、痛みと合併症(骨折や脊髄麻痺など)で、それにより身体機能、ADL、QOLの低下が引き起こされることが大きい。

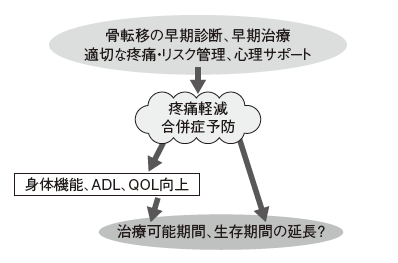

また、骨転移は生命を失う直接的な原因とはならないが、身体機能の低下や治療継続ができなくなるため、死亡リスクを上昇させる要因となり得る。そこでリハビリに求められることは、骨転移の早期診断・早期治療による適切な治療の下、適切な疼痛・リスク管理と心理サポートを実施することである。

それにより、疼痛の軽減と合併症予防を図り、身体機能、ADL、QOLを向上させ、さらには治療可能期間や生存期間の延長まで望める可能性も出てくる(図1)。

医療従事者間の連携と情報共有の推進が重要に

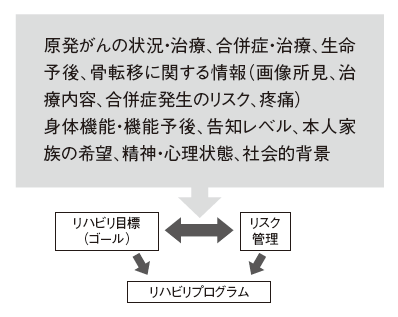

リハビリの目標を定め、リハビリプログラムを決める際には、原発がんの状況と治療、合併症の状況と治療、生命予後、骨転移に関する画像所見や治療内容、身体機能と今後の機能の推移、告知レベルなど多岐にわたる情報を勘案する必要がある(図2)。

その上で、(1)疼痛や合併症を予防しながら、できるだけ身体機能、ADLを改善してQOLを向上する、(2)身体機能、ADL向上が難しい場合にも、症状緩和や何かできることを探すことによって、心理サポートやQOL向上を目指す、(3)それらは、患者、家族の希望をもとに考える――の3点をポイントとして、具体的目標を考えることになる。

さらに、しっかりとしたリスク管理と、患者、家族への告知と説明が目標設定の前提条件となる。

リハビリプログラムの基本的な内容としては、痛みや骨折などのリスクを軽減する基本動作、歩行、ADLの指導、廃用性筋力低下の防止などがある。また、動作時のリスク管理の具体例として、起居動作では「患側下肢の荷重を避けるような移乗動作」や「脊椎転移では、起き上がり時に、過度の体幹前屈や捻転を避けるような動作」などが挙げられている。

これらのリハビリプログラムやリスク管理の内容は、病状の進行やリハビリによる改善に応じて変更されることがあるため、リハビリ担当の医師や療法士だけで決めることは難しく、緩和ケア担当の医師や看護師のみではなく、治療を担当した外科や放射線治療科、その他の関係のある科の医師と連携を取り、チームとして情報の共有を進めることが必要となる。

今後の課題として松本さんは、「リハビリの統一した基準やシステムが現在のところ確立していないので、今後は確立に向けた努力が求められる」と述べている。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切