がん終末期は時期に適した栄養管理が必要

終末前期の栄養は、五大栄養素をバランスよく

「終末期の栄養は、ADL(日常生活動作)をポイントに前期と後期を分けて考えるとよいでしょう」と吉川さんはアドバイスする。

「終末前期は、在宅で立つ、歩く、動く、口から食べるといった日常生活がある程度できる時期。PS(全身状態)や活動性が保たれていて、倦怠感もそれほど強くありません。

この時期は栄養をサポートすることで、活動性が落ちる時期を先延ばしにできる可能性があります。栄養をがんに搾取されているので、栄養補給を断たれるとその時点でどんどん悪液質が進み、筋肉も脂肪も急激に減ってしまいます。患者さんのQOLを高め、自分のしたいことをできるように、積極的な栄養補給が必要です」

<<終末前期の栄養補給ポイント>>

❶口から食べられる場合は、食べたいものを中心にバランスよく

「食べることは生きる楽しみの1つですから、患者さんの希望に沿いながら栄養補給を考えましょう。基本的に何を食べても構いませんが、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルの5大栄養素をバランスよく、トータルにカロリーを摂ることが大切です」

❷炎症反応がある場合(血液検査でCRPが0.5以上)は炎症を抑える治療を検討

抗炎症薬、ステロイド薬で炎症を抑えることにより、体重減少や筋肉・脂肪の崩壊を防ぐ効果が期待できる(エビデンスが確立されてはいないが、可能性はある)。

また、青魚などに含まれる不飽和脂肪酸のEPAやDHAは、炎症を適度に抑えて骨格筋の減少や脂肪の分解を防ぐ作用や、腫瘍の増殖・転移の抑制効果が期待されている。

「進行した膵臓がんの患者さんに1日2gのEPAを服用してもらう第Ⅲ相の臨床試験では、全体としては効果が得られなかったものの、EPAを服用できた人では体重減少や筋肉量の減少を抑えられる傾向がみられました。1日2gのEPAを魚から摂るとするとイワシなら3~4尾、サバなら3切れと大量です。患者さんが嫌でなければ、EPAを含有した栄養ドリンクやサプリメントで補ってもよいかもしれません」

❸食欲不振のときはステロイド薬を

食欲が改善する可能性がある。

❹口から食べられない場合は経腸栄養で

「鼻や胃瘻(PEG)からチューブで栄養を入れると、最低限の栄養は確保できるので、悪液質が急速に進んでいくことを防げられます。腸が使えない場合は、IVH(中心静脈栄養)なども選択肢の1つになります」

IVHは鎖骨下の太い静脈にチューブを入れて、高カロリーの栄��を補給できるが、在宅の場合はケアが難しい面がある。

終末後期にはギアチェンジ 水分と電解質は最低限に

終末後期は悪液質が進み、筋肉や脂肪が減り、活動性が落ちる時期だ。

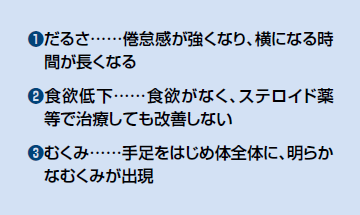

「体がだるくなって横になる日が多くなり、体が動かせなくなったり、手足のむくみが強くなってきたら、積極的な栄養補給からギアチェンジを考える時期です(図4)。

筋肉や脂肪の異化が高じて、栄養を補給してももはや回復は望めません。循環が悪くなり、血管内に血液成分や水分を保持するアルブミンというタンパク質を作れなくなるため、栄養や水分が血管から外に漏れ出してむくみや腹水、胸水の貯留を進行させ、患者さんのQOLを下げることになります。ご家族は、元気になってもらいたい一心で栄養をとって欲しいと思われるでしょうが、無理に栄養補給することは避けましょう」

<<終末後期の栄養補給ポイント>>

❶栄養は考えず、患者さんの食べたい物を

「口から食べられるようなら、ひとかけらでもいいから、食べさせていただきたいと思います」

積極的な栄養補給をする意味はないので、患者さんが希望する食べ物や飲み物を。

❷誤嚥を予防する

電動ベッドなどの背もたれを少し上げ、体を起こして食べさせる。いったん誤嚥性肺炎などの炎症を起こすと、血圧が維持できなくなり、治癒は困難に。

「とろみをつけたほうが飲み込みやすくなりますが、嫌がるなら患者さんの希望を優先してあげたいですね」

❸水分や電解質の点滴(輸液)は1日500㏄以下に

「必要以上の水分や栄養は、腹水、胸水、むくみの原因になります。アルブミンが2.5~3g/dlより低いときは、栄養を与えてもアルブミンが作れず、体内でタンパク質にも筋肉にもなりません。

また、過剰な水分はむくみを増やすだけですから、500cc以下の最低限の補給にとどめます。血管も腸管もむくんできますから、経腸栄養なども最低限に絞るほうがよいでしょう」

❹のどが渇くようなら、スポンジ等で水分を含ませる

舌や歯を拭く柄付きスポンジ等に水分を含ませて吸わせたり、渇いた唇を拭いたりするとよい。

❺褥瘡を予防する

栄養状態が悪いまま長時間同じ姿勢を続けると、褥瘡(床ずれ)になることがある。体位変換できる電動ベッドなどで体勢を変えて褥瘡を防ぐ。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切