患者と家族が抱える〝困っていること〟に寄り添う

答えがなく、解決できない問題

体の痛みがある程度和らいだとき、他の様々な困難が目の前に現われる。いや、見えてくると言ったほうがいいだろう。

がん治療のために働けなくなって失業。家のローンはあるし、子どもはこれから進学を控えている。さらに治療費も高額だ……こうした社会的苦痛を抱えて心労を溜め込み、家族との関係がギクシャクし始めるケースも多い。そんなとき、誰にも相談せずに一人で抱え込むと、悪循環に陥って、さらに悪い方へ進みかねない。家族もまた同様の苦しみを抱えている。

「こうした苦痛を直接解決することはできないけれども、苦痛を1つひとつ引き出して、整理することが緩和ケアの役目」だと竹井さんは言う。

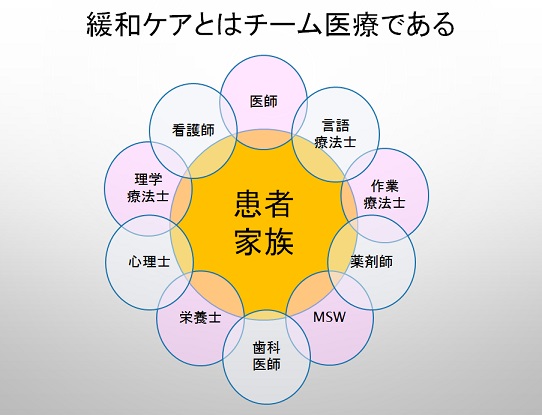

整理して一緒に悩み、こういう方法もある、こうすると少し好転するのではないか、と看護師やソーシャルワーカーらとも協力し、行政の制度など、あらゆる方法を探ってゆくのだそうだ。そうした過程を経て、たいていの問題は何かしら糸口が見つかり、次のステップへ進んでいける。(図4)

ただ、いかんともし難いのが内的問題。つまりスピリチュアルペインだ。竹井さんは、スピリチュアルペインを「答えがなく解決できない問題」と表現する。

例えば「死」という問題。

「治療をやりつくして中止を宣告された。でも子供はまだ小さい。いまここで私が死ぬわけにはいかない。何が何でも新しい治療を見つけ生き続けなければならない。どうして私だけこんな目に合わなければならないんだ……」このような「答えがなく解決できない問題」がスピリチュアルペインだ。

人はつらい状況に置かれた場合、捉え方としてはマイナス思考になる。内へ内へと考えてしまい、外に表現しようとしない。言ってもわかってもらえない、という思いもあるだろう。

「ある程度体力に余裕がある患者さんの場合、まず医療者との信頼関係を築きます。信頼関係が築き上げられると、少しずつ気持ちのつらさを表出してくれるようになるのです。それが大切。人がうなずいて聞いてくれた、つらいねと共感してくれた、わかってくれる人がいたと思えたとき、安心感が生まれ気持ちが少し楽になります。その中で、ご自身で何かに気づきを得たり、問題の捉え方に幅を持てるようになってくれたり。それがスピリチュアルペインへのかかわりになりま���」

家族にとっての「死の準備教育」

13年前まで外科医だったという竹井さん。

「私が研修していた病院では、当時固形がんは、診断、手術、抗がん薬治療、そして看取りまで外科が担当していました。時代とともに医療の専門化が進み、外科医は手術のみを担当するようになりましたが、がんに伴う痛みのコントロールや終末期の寄り添い方がうまくできていないことも多く、痛くてつらそうな患者さんや家族に医療者がどう接していいかわからず避ける傾向すらありました。そこをどうにかしたいと思い、緩和ケア医を目指しました」

そんな背景からか、実際、外科医出身の緩和ケア医も多いという。最後に、これだけは伝えたい、と竹井さんは続けた。

「がんと診断をされてから、治療、そして看取りまでの経過は、患者さんのみならず、残される身近な人たちにとって、これから来るかもしれない〝治療〟のイメージや自身の死の在り方に強く影響を及ぼします。つまり、残される人への〝死の準備教育〟にもなるのです。ですから、看ているご家族はじめ身近な人が『いい治療を受けられた』『悔いなく治療ができた』『つらかったけれど、苦しみなく最後を迎えられた』と身をもって体験することは非常に意味のあることだと思います。だからこそ、治療の〝過程〟、最後を迎える〝過程〟が大事であり、このことこそが、緩和ケアが持つ意義深さだと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切