オピオイドを鎮痛以外の目的で使ってしまう「ケミカルコーピング」

ケミカルコーピングの背景に長期生存者の増加

オピオイド鎮痛薬は麻薬由来の薬剤である。たとえ医療用でも、麻薬やモルヒネという言葉に対して患者が怖いイメージを持つのは当然のことだろう。中毒や幻覚はないのか、モルヒネを使う=死が近いのではないか、というようなイメージだ。

「かつては、オピオイド鎮痛薬は末期の患者さんに処方するものでした。しかし、もちろん現在はそのようなことはなく、オピオイド鎮痛薬はがんの初期から患者さんの症状緩和に非常に重要な薬剤となっています。臨床では患者さんや家族に対し、丁寧な説明を行った上でオピオイドを導入しています」

2017年の最新がん統計(国立がん研究センター)では、がん患者の5年生存率は6割を超えた。早期診断や治療の発達により、がんサバイバー(がん長期生存者)は確実に増加している。

ケミカルコーピングが注目されるようになったのは、がん患者の痛みが慢性疼痛との位置づけになり、オピオイド鎮痛薬を長期使用するケースが増えたことが背景にあるようだ。

患者にはケミカルコーピングに陥りやすい要素も

また、がん患者は病気や治療に対する不安のほか、経済的な心配や将来のことなど、様々な不安や悩みを抱えている人が多い。

「がん長期生存者のうち、半数近くの方に不安や抑うつといった精神的症状がみられるという報告もあります。Aさんのように自宅から遠く離れて孤独を感じている方も。そういったストレスを解消するためにオピオイド鎮痛薬を使ってしまう。がん患者さんにはケミカルコーピングを起こしやすい要素があるのです」(谷口)

アメリカなどではアルコール依存の既往があるケースはケミカルコーピングを起こしやすい、とする論文も出ているようだが。

「そのケースは日本人の大半にはそぐわないと思います。臨床をしていると、強い不安を持っているにもかかわらず、相談する相手がいない、またはいても相談できない、という‘コーピング(対処)能力’の低い方が多いことに気づきます。中年男性や、離婚後子どもたちが独立し疎遠であるとか、Bさんのように相談できる家族はいるものの自分のことで心配はかけたくない、という方です。

このような孤独感を持つがん患者さんは多く、そういうケースこそ気を付けるべきだと感じています。不安や悩みを持ったまま孤独を感じていて、それを発散する手段を持たない患者さんが、レスキュー薬内服後のスッキリ感を体感すると、やはりそちらに流れてしまうのでは…」と谷口さんは指摘する。

薬の処方が足りない「偽依存」に気をつける

では、そのような患者を見落とさないために、医療者はどうすればいいのだろうか。

「基本的なことですが、やはり常に患者さんの様子に気を配ることです。レスキュー薬が適切に使われているか、『眠れるから』など、鎮痛以外の目的で使用していないか。

ケミカルコーピングを未然に防ぐためには、医療者はオピオイドの特性を理解するとともに、患者さんの置かれている心境などに配慮するべきだと思います」

また、その患者にがん疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方の適応があるかどうかを正しく評価することも重要だ。

「例えば手術の傷が痛む患者さんに、がん疼痛に対する対処と同じ方法でオピオイド鎮痛薬を出してしまう、そんなケースも考えられます。正しい診断と患者さんとの密なコミュニケーションが成立していれば防げるケースです。それを怠ってはいけません」

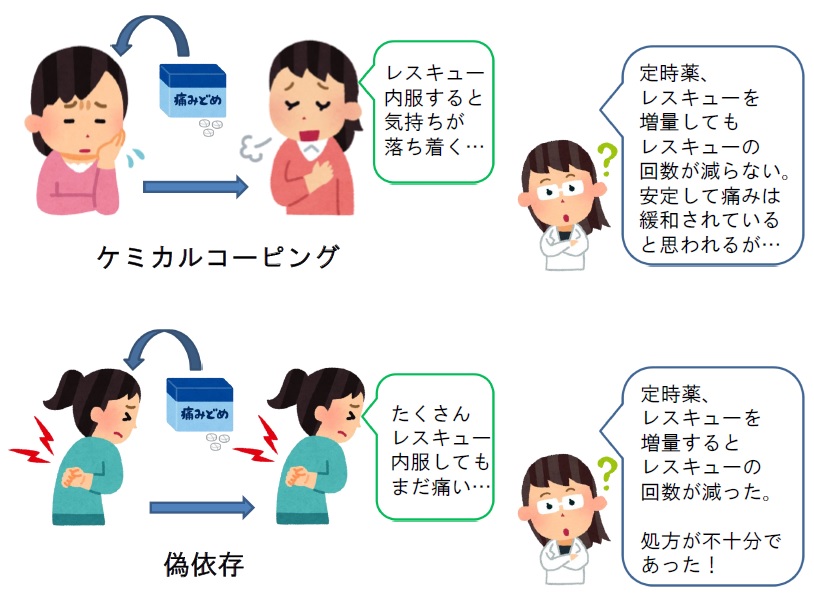

さらに、医師が評価を間違うケースとして、もう1つ気をつけなければならないものに「偽依存」がある。偽依存とは、症状に対してオピオイド鎮痛薬の処方が不十分なために追加の薬が必要になる状態のことだ。やはりレスキュー薬の回数が増加するため、ケミカルコーピングあるいは依存と間違えられることがあるという(図4)。

「定時薬の量が少ない可能性と、レスキュー薬の量が少ない可能性が考えられます。偽依存の場合、薬を適切な量に増やせばレスキューは減るわけですから、ケミカルコーピングを疑うのはこの2つの可能性を否定してから、ということになります」

もし不安や孤独に対して使いたくなったら

最後に、ケミカルコーピングに陥らないために、患者側が気をつけることについて谷口さんは「まず、オピオイド鎮痛薬は痛みにしか使ってはいけないことを理解して欲しいです。もし不安や不眠に対して使いたくなったら、家族や医療者にその気持ちを打ち明けてください。『先生や看護師は忙しそうだし相談しにくい』とか、『家族に迷惑や心配をかけたくない』と、相談を躊躇してしまう方が本当に多いと感じています。

実際に医療者は多忙であり、このことについては根本的な解決が必要ですが…。患者さん自身でコーピング能力を上げることも必要でしょう。薬以外でストレスを解消する方法を見つける、家族とのコミュニケーションを増やす、カウンセラーがいる施設ならカウンセリングを受けるのもひとつの方法です」と述べるとともに、医療者側の心構えとして、「がん患者さんの多くは、何かしらの不安や孤独を感じています。直接の解決には繋がらないかもしれませんが、私はあなたのそんな気持ちをを理解したいと思っている、という姿勢で診療することを心がけています」と述べている。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切