痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

痛みを評価し、3段階ラダーに当てはめる

では、今日、医療用麻薬にはどんな種類があり、どのように使い分けられているのだろうか。

医師に痛みについて相談すると、最初に行われるのは患者さんの痛みの評価だ。痛みは主観的で、人に伝えることは難しい。そこで、医師が患者さんと痛みの度合いを共有するためのスケールがいくつか作られている(NRS、FPSなど)。NRSは痛みを0~10の11段位に分けたもの。まったく痛みがない状態を0点、想像しうる最悪の痛みを10点として、患者さんに今感じている痛みが何点か訊く。FPSは泣いた顔、しかめっ面(つら)、笑顔など6つの顔を並べ、自分の気持ちを表しているのはどの顔か訊くスケール。主に子どもや高齢者などに用いられる。

これらの結果に患者の画像検査や血液検査の所見を加え、医師は総合的に痛みを診断する。患者と医療従事者が痛みの共通認識を築ければ、的確で副作用の少ない痛み治療が行えるからだ。

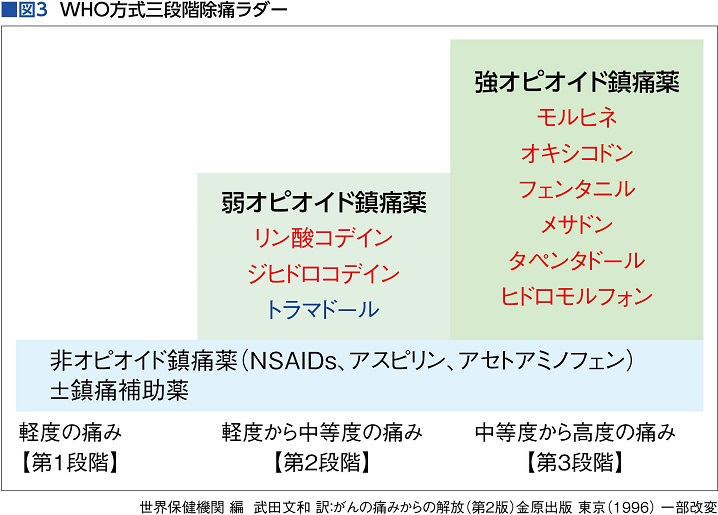

そこで、WHO3段階除痛ラダーを見ると、名称通り痛みが3段階に分類されている。第1段階の「軽度の痛み」には、非オピオイド鎮痛薬[NSAIDs(エヌセーズ:非ステロイド性で鎮痛・解熱・消炎作用を持つ薬の総称。ロキソニン、ボルタレンなどもこの仲間)、アスピリン、アセトアミノフェン]が推奨され、第2段階の「軽度から中等度の痛み」には、弱オピオイド鎮痛薬(リン酸コデイン、ジヒドロコデイン、トラマドール)が推奨されている。そして、「中等度から高度の痛み」に対しては、強オピオイド鎮痛薬[モルヒネ、オキシコンチン(一般名オキシコドン)、デュロテップ(同フェンタニル)、メサペイン(同メサドン)、タペンタ(同タペンタドール)、ナルサス/ナルラピド(同ヒドロモルフォン)]が推奨されている。このうち、医療用麻薬に当たるのは第2〜第3段階に分類されているオピオイド系の鎮痛薬だ(図3)。

オキシコンチンとデュロテップが麻薬性鎮痛薬の主流に

「強オピオイド鎮痛薬の中で、最近モルヒネはほとんど使われず、オキシコンチン、デュロテップが中心です。オキシコンチンはモルヒネより鎮痛が強いなどいくつかのメリットがあり、より多く使われています。モルヒネより依存性は強いのですが、薬剤が徐放性なので精神依存が起こりにくくなっています。コカインを注射により5秒で体内に注入するのと、1分くらいかけて注入して精神依存を比較した動物実験がありますが、血中濃度を急激に上げる投与が、強い精神依存を招くことが明らかになっています」と鈴木さんは言う。

オキシコンチン、デュロテップの使い分けはどのようになっているのだろうか?

「デュロテップを使うのは、主にモルヒネやオキシコンチンを服用できなくなった患者さんです。デュロテップは貼付薬ですが、これを使っていても急な痛みに襲われたとき、舌下薬アブストラルやバッカル錠(歯と歯茎の間にはさみ、唾液でゆっくり溶かして口腔粘膜から吸収する薬)イーフェンなど、口腔粘膜吸収型のデュロテップも製造されていて、これらは15分以内に鎮痛効果が出る。レスキューとしてプラスできるので非常に使いやすくなり、服薬できなくなった患者さんは非常に助かっていると思います」

なぜデュロテップはモルヒネやオキシコンチンの後に使うかというと、オピオイド・ナイーブ(オピオイドにアレルギーのある)患者に使うのは呼吸抑制を起こすことがあり危険だからだ。

「デュロテップは用量を間違えると呼吸抑制を起こすことがあります。とくに、最初に使って、連日増量して呼吸抑制を起こした例がいくつかあり、モルヒネやオキシコンチンを使った後だと安定することもわかっているので、オピオイド・ナイーブには使わないことになっています」

がんの痛みの7~8割は「WHO方式がん疼痛治療法」、つまり医療用麻薬を使うことで除痛できることは、この治療法が公表された時点からわかっていた。医療用麻薬でコントロールできない痛みも同時に確認されていた。それが神経障害性疼痛だ。しかし、これも2010年にリリカ(一般名プレガバリン)が登場し、対応可能になっている。

最も頻発する便秘は1日1錠でコントロールできるように

では、医療用麻薬の副作用はどうだろうか。医療用麻薬の誤解④「強い副作用があり、防ぐことができない」のところで、「有効な副作用対策薬が登場し、副作用を心配する必要はさらに少なくなった」と書いたが、確かにこの新薬の登場で副作用が大きく改善している。それは、医療用麻薬を使用するほとんどすべての患者さんが訴える副作用「便秘」を解消する、オピオイド誘発性便秘症治療薬スインプロイク経口末梢性μ(ミュー)オピオイド受容体拮抗薬スインプロイク錠(一般名ナルデメジン)だ。鈴木さんはこの開発者の1人でもある。

オピオイド鎮痛薬は脳内のμオピオイド受容体に働き、強い鎮痛作用を示すが、一方で腸管のμ受容体にも作用し、腸の活動を低下させ、重い便秘を引き起こす。スインプロイグは末梢のμ受容体に結合し、オピオイド鎮痛薬の作用を妨げる一方、中枢神経(脳)の鎮痛作用を弱めないという点で、非常に画期的な薬なのだ。

「通常、受容体に結合するいわゆる拮抗薬は、分子と薬剤が受容体を奪い合う(競合的)ので、多く投与しないと効きにくいのが特徴です。しかし、この薬は非競合的なので、症状が重い患者さんでも1日0.2mg錠を1錠飲めば5〜6時間後から効果を示します。摂取するのが簡単で効果が高く、患者さんの生活習慣に合わせて服用できるので、患者さんのQOLに貢献しているのではないかと思います」と鈴木さん。

2017年から保険で使えるようになっている。

便秘以外の主な副作用は悪心(おしん)・嘔吐(おうと)、眠気だが、スインプロイグはオピオイドによる悪心・嘔吐を抑える作用もあるとの報告もある。眠気は、薬の量でコントロール可能で、医療用麻薬は正に副作用をあまり心配せずに使えるようになっている。

今日、米国では非常事態宣言が出るほど、オピオイドによる死者が多発し、大きな社会問題になっている。しかし、そうした状況が日本で起こることはまずないだろうと鈴木さんは言う。

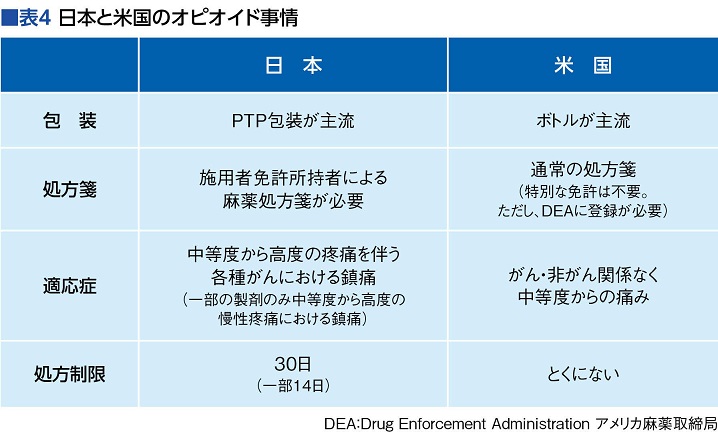

「日本では薬の包装も1錠ずつ取り出さすPTP包装で、処方制限も30日ですが、米国ではボトルでの処方で日数の制限はありません。また、日本では医療用麻薬は中等度から高度の疼痛を伴う各種がんの鎮痛が適応症となっていて、購入にも特別な処方箋が必要ですが、米国ではがんかどうかに関わらず中等度の痛みが適応症で、通常の処方箋で手に入れることができます」(表4)

「こうした環境の違いに加え、日本人は麻薬に対する抵抗感も強いので、医療用麻薬が普及しても、今日の米国のようになることはまず考えられません。『ダメ。ゼッタイ。』普及運動は今後も必要ですが、がんの患者さんには医療用麻薬を上手に使い、充実した時間を過ごしていただきたいと思います」と鈴木さんは締めくくった。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切