悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

日本でもACPの重要性が認識され始める

「あくまで私の見解ですが」と青木さんは前置きした後、「日本では、人生の最終段階に入っている患者さんが、死の直前まで病院で侵襲的な集中治療を受けているのに対し、欧米では自宅やホスピスで最低限のケアだけで最期の時を過ごしている印象です。少し長生きするのは日本の患者さんかもしれません。しかし、どちらが幸せかというと、人それぞれ考え方は違うでしょう」と語る。

「オランダやドイツなど欧米諸国には、自分の意識がなくなった時に、治療やケアを受けるかどうかの希望を記す事前指示書という法的書類があります。もし心臓や呼吸が止まったらどうしてほしいか、チューブで栄養を入れてほしいのか点滴だけで良いのか、できるだけ治療してほしいのか、それとも最低限で良いのか。そういった自分の希望を細かく指示しておくのです」

日本でも、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の重要性が語られ始めている。

ACPとは、患者が希望する医療・ケアを受けるために、医療者や家族を交えて、具体的な治療・療養やケア全体の目標について話し合い、共有するプロセスである。特に膠芽腫などの悪性腫瘍の場合は早めの準備が必要になるという。

認知機能が低下する前に悔いのないACPを

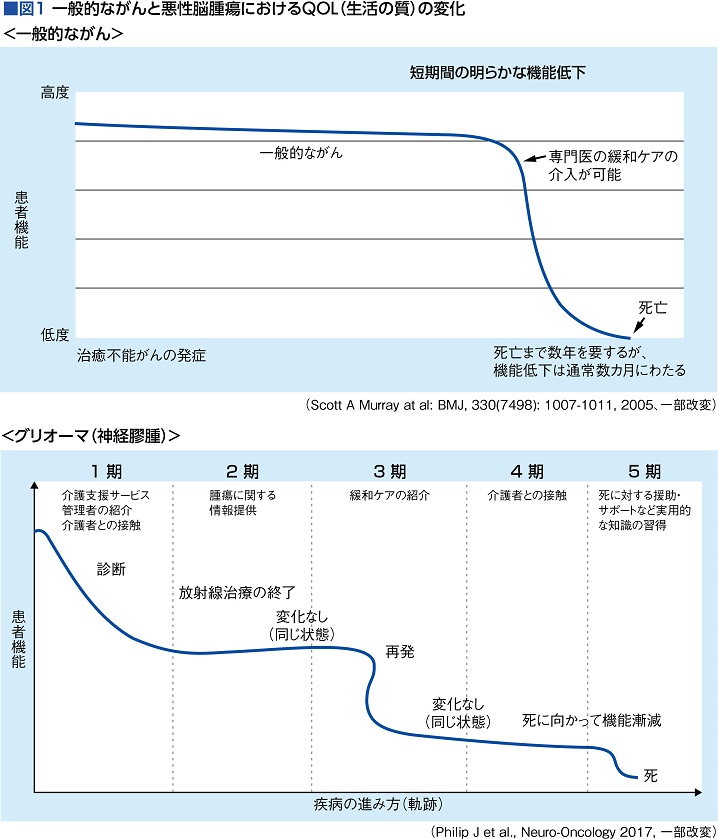

「一般的ながんは、亡くなる直前にQOLがストンと落ちるイメージですが、悪性脳腫瘍は発病から徐々に低下していきます。特に膠芽腫は初期の頃から高次機能障害や麻痺(まひ)などを伴うことが多く、およそ半年から1年で自立できなくなります。認知機能が低下してコミュニケーションが難しくなっていきます(図1)。

患者さんは、自分の頭で考えられるうちに、病気が今後どんな経緯をたどるのか、身の回りのことを自立してできるのはいつまでなのか、医師にご自身の予後をしっかり聞きましょう。怖いかもしれませんが、人生に関わる大切なことです。聞く勇気を持ってください。治療とケアの両立を考える医師ならきちんと答えてくれるはずです。

そのうえで、自分は治療をどこまでやってほしいのか、ご家族ともしっかり話し合って主治医に伝えましょう。自分の意思を家族や医師と共有することが大切です」

記者は1年前にも青木さんに緩和ケアについて取材している。その時の、この言葉が印象に残っている。

「悪性脳腫瘍は正直“負け戦(いくさ)”です。しかし、同じ負けるにしても上手な負け方がある。そのためには死についてしっかりと考えることが大事です。どうか悔いのない時間を過ごしてください」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切