痛みをなくすレポート(4)痛みが取れたら何をしたいか

痛みをなくすレポート(4)痛みが取れたら何をしたいか

編集部のコメント

*1 医療用麻薬(オピオイド)

この当時は日本で使用できる医療用麻薬としてはモルヒネとフェンタニルの2種類しかありませんでしたが、現在はオキシコンチン錠(一般名 オキコドン徐放剤)が新たに加わって3種類に増えています。効果が不十分な場合や副作用などで1種類が使用できなくなっても、他の薬を選択することができるため、医療用麻薬の種類が増えることは患者さんにとって有用です。オキシコンチン錠は、5ミリグラムからの製剤があり、第2段階からオピオイドを使用することについて理解されやすくなりました。

小山富美子さんのコメント

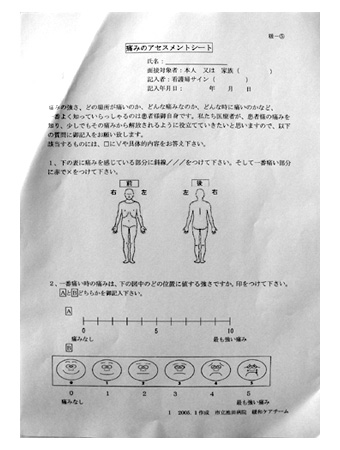

*2 痛みのアセスメントシート

医療用麻薬を使い始める時、患者さんに看護師が問診して現在の痛みについて詳しい情報を得ます。患者さんには、「あなたの痛みのコントロールを支えます」と伝える意味があります。また医師に「患者さんが痛がっている」と伝えるのにも役立ちます。

また質問の最後には、「痛みがとれたらどんなことをしたいと思いますか?」とたずね、疼痛コントロールの目標を患者さんに設定してもらいます。「ぐっすり眠りたい」「会社に行きたい」など、具体的な目標が出てきます。希望があれば、痛くて辛い時も、がんばってチャートをつけることができます。看護師は患者さんが目標を達成するために支えます。

いつ、どこが、どんなふうに痛いのか、その度合いなどを患者自身が示す

「痛みのアセスメントシート」

*3 痛みのスケール

患者さんに痛みの程度を数字や顔の表情のイラストで表現してもらいます。これによって、どの医療者にも患者さんの痛みが客観的にわかるようになりました。患者さんから「もっと痛みが減るように薬をのんでみようかな」「もっと自分に合う薬はない?」と治療に積極的な声が聞かれます。

*4 WHO方式がん疼痛治療法

WHOが推奨している、鎮痛薬の効果的な使用法です。鎮痛薬は使用が簡便な内服薬を選択し、痛みの強さに応じて、3段階の使い方をします(除痛ラダー)。最初は一般的な鎮痛薬、第2段階では加えてオピオイドの弱いもの、第3段階では強オピオイドが使われます。強オピオイドのモルヒネやオキシコドンと一般的な鎮痛薬(NSAIDs:エヌセイズ)を併用すると、痛みをとる相乗効果が期待できます。

*5 レス���ュー

痛みがおさまらない場合の“頓服”的な臨時薬剤のこと。かつては、定期的な徐放製剤しか出されてないこともありました。疼痛コントロールで大切なのは、薬の量が足りているかどうかという細かい配慮です。レスキューを処方しておいて、痛くなったら使ってもらうという考えが浸透するまでには、時間がかかりました。4年前と比べると、現在、池田病院ではレスキューを処方されている人の割合が約7倍(71.4パーセント)に、また医療用麻薬の使用量(経口モルヒネに換算)は1.25倍(年間808ミリグラム)に増えています。患者さんの痛みに素早く対応できるようになったと評価しています。

*6 リンクナース

各病棟や外来、手術室から緩和ケアチームに集まった19人の看護師で、一般の看護師と緩和ケアチームとの橋渡しをする役を担っています。

*7 緩和ケアチーム

2003年に発足。リンクナースの他、現在、医師5人、薬剤師3人、そしてアドバイザーの私とで構成しています。症例検討会を開き、各主治医を招いて意見交換をします。医師、薬剤師と看護師がお互いの考え方を理解し合うことで、患者さんの痛みのコントロールを協力して進める体制ができてきました。

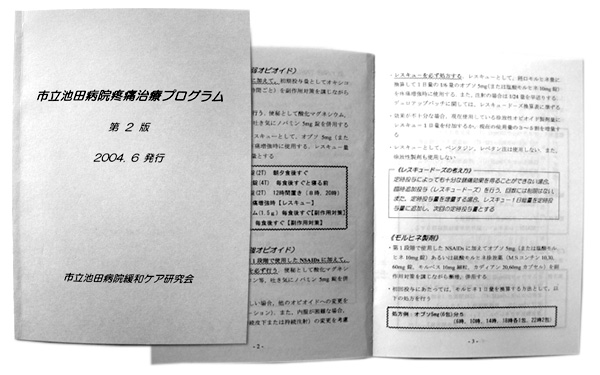

*8 疼痛治療プログラム

疼痛コントロールのポイントをわかりやすく簡潔にまとめた小冊子です。薬の一覧表や、薬を変える場合の換算表なども入れ、とても実用的な内容になっています。

有志の看護師たちが集まり、約3年前から痛みの治療の勉強会を始めました。共感した医師、薬剤師も加わり、この冊子の前身が生まれ、2004年6月、病院で働く全スタッフに配布しました。看護師も基礎知識が身につくことで、医療用麻薬を患者さんに適切なタイミングでのんでもらうことが可能になりました。

全看護職を対象に行ったアンケート調査結果では、レスキューや医療用麻薬の使い方への理解が深まったと思う人が7割を超えていました。

疼痛治療プログラムとその中身

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切