広島県緩和ケア支援センターデイホスピス 症状や不安をとり、人との交流を楽しむ国内第1号のデイホスピス

ボランティアも加わる楽しい時間

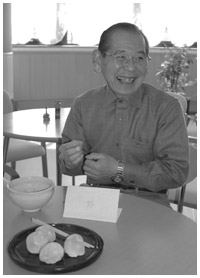

取材日は、開設当初からデイホスピスを利用している外来患者である小川清治さんの誕生日会が開かれた。ボランティア手作りのお祝いカードが手渡され、総勢9人でハッピーバースデイを合唱する。

「いやあ、ありがとうございます。でも恥ずかしいなあ」

と、小川さんは照れくさそう。

テーブルを囲んでの1時間ほどのおしゃべりでは深刻な話題は出てこない。「最近は男が弱くて情けない」といった記者も耳が痛い話や「昔はずっときれいだった瀬戸内海の話」などなど。最後にはみんなで「北国の春」を歌って散会となった。

ボランティアの方と同じように元気に見える小川さんだが、1993年に胃がんで胃の3分の2を切除。その翌年には肝臓に転移した。

「当時はがんイコール死というような意識だったから、いろいろ葛藤しました。でも、肝臓に当てた放射線がうまくいったんだと思います。あとで先生に聞くと、『実は余命3カ月だった』って。いまも元気なのを見て、みんながたまげています」

ボランティア手作りのイチゴ大福もふるまわれ、記者もご相伴にあずかった。イチゴの酸味が口中に広がって旨かった。

小林さんもそれを食べながら、「ボランティアさんが作ってくれるものは、本当においしいんです」と、まるで自分のことのようにうれしそうだった。

「私らみたいに病気を患っとる人は、家に引きこもりがちです。ここに来るといろんな人に会えて、それだけで癒されます。家に1人でいると、病気のことにどうしても頭がいってしまいますが、ここでは忘れていられるんです」

イチゴ大福を作ったボランティアの女性Kさんは、定期的に参加する主要メンバーの1人だ。

「みんなと一緒にワイワイやるときは、今日のように普通の世間話です。でも、帰りぎわとかに、ふっと心の中のことをお話しされることもあるんです」

ボランティアの役割には、館内でも季節を感じられるようコーナーに花を生けたり、小物を飾ったりすることもある。折り紙で「飛び跳ねるカエル」を作ったりもするが、孫に何度教わってもついつい忘れてしまうとか。そこで、しつこく頼むと、

「���ばあちゃん、いい加減に覚えてよって怒られるんです」

と、笑顔で言う。

こうしたボランティアのいわゆる「社会の風」が、雰囲気をなごませてくれるのだろう。

1人暮らしの小川さんにとって、孫の話などは最高の癒しの時間となる。

「娘がときどきは来てくれますが、夕食はシルバー弁当をとっています。病気を患っていると、どうしてもわがままが出ますよね。家族にも、ついつらく当たってしまって……。病気に加えて、家族の問題などでも悩んでおられる方は多いと思います」

突然の病に襲われ、冷静であり続けられる人などいないだろう。誰に聞いても「素敵なお父さん」と言われ、友達もたくさんおられる温厚な小川さんでさえもそうだったのだから。

「地域がん診療連携拠点病院」を機能させるために

小川さんとデイホスピスを結び付けたのは、医師で緩和ケア支援センター長の本家好文さんだ。本家さんが別の病院の放射線科医だったころから誰よりも信頼できるドクターだった。

「先生との付き合いは長いですよ、14年目でしょうか」

と、小川さんが言えば、一方の本家さんはこう話す。

「小川さんの場合は1人暮らしだし、話をすることも好きな方だから、デイホスピスという話のできる場のあることが、とても意味のあることだと思うんです」

もちろんデイホスピスも、すべてが順調というわけではない。当初は利用者がもっと増えると予測していたが、多い月で40名、少ない月だと10数名と思ったほど伸びていない。

「イギリスでは成功していますが、まだ広がっていってないというのが実情です。情報が伝わっていないことに加え、医療者側もどういう人に参加してもらったらいいのかという具体的なことがわかっていないので紹介しにくいんでしょう」

イギリスでは200以上のデイホスピスがあるのに対し、日本にはまだ3カ所のみ。少しずつドアをこじ開けていくしかないのだろう。

本家さんがこの2年半あまりで痛感したのは、まずは患者さんを紹介する側の医療者の意識改革の必要性だ。専門医は緩和ケアの専門家の重要性を理解していないし、現場にはその余裕もない。

「患者さんが抗がん剤によって、いっぱいいっぱいの状態になって『これ以上ダメですから最後を看取ってください』と緩和ケアに送る形ばかりなんです。トップからバックに入れるようなギアチェンジの仕方をなんとか変えないといけません」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切