広島県緩和ケア支援センターデイホスピス 症状や不安をとり、人との交流を楽しむ国内第1号のデイホスピス

支援センタースタッフが「緩和ケアチーム」を支援

医療現場の意識を変えるために「緩和ケア支援センター」が行ってきた重要な事業の1つが「アドバイザー派遣」だ。

これまでは医療行政上の広島県内7つの2次保健医療圏を対象に医師や看護師、ソーシャルワーカーらが出向いて緩和ケア指導を行ってきたが、このほど国指定の「地域がん診療連携拠点病院」10施設が決定。拠点病院には「緩和ケアチーム」の設置が義務づけられており、そのチームの人たちをターゲットに来年度からは支援を集中投下していく予定だ。

「緩和ケア専任の医師と精神科医、そして緩和ケア経験のある看護師で組むチームを成功させなければなりません。これまでは各医療圏の保健所を窓口にサポートしてきたんですが、チームを担う人たちに限定して研修などを行い、より効率的に伝えていきたいと思っています」

そしてもう1つが、緩和ケア病棟同士の連携だ。

「緩和ケア病棟も施設ごと、あるいは時期によって患者さんの増減の波がすごくあるんです。まだ広島では最長で3週間待ちぐらいですが、今後はもっと長くなる可能性が高い。お互いがオンラインで病床の埋まり具合を見られるようにしたいと考えています」

広島県には現在、9つの緩和ケア病棟がある。東京、福岡に次いで全国3位の多さだが、10年前まではゼロだった。1998年に医療者と市民が力を合わせ「広島にホスピスを求める請願」で約14万人もの署名を集めたことで山が動いた。

しかし、広島県内でも毎年7500人余りががんで亡くなっているのに、病床数は146。全国の数字も32万人のがん死者に対し、緩和ケア病棟は163施設、3118床(日本ホスピス・緩和ケア協会)しかない。

「いわゆる団塊の世代がもう5年くらいすると一斉にがん世代になります。医療機関、緩和ケア病棟を含めて限界が来ることが予想されるので、地域緩和ケアという感覚で在宅を進めていかなければなりません」

そのほか、地域の医師や看護師、さらに福祉関係者にもセンター内で「専門研修」を行ってきた。ナースにおいては「入門」「専門」「フォローアップ」の3段階のコースに分け、緩和ケアの担い手を育ててきた。

室長の阿部さんも、こう胸を張る。

「9日間の講義と2日間の実習を行う『専門コース』の修了者も��でに200名ほどになりました。こうしたナースたちがすでに地域でリーダーシップをとりはじめてくれているのが何より明るいきざしです」

訪問看護ステーションにおいても、広島県は夜間対応型が81カ所にのぼり、体制は着実に整備されつつある。

家庭的な雰囲気をつくり出すために

開設当初とは患者側の意識も明らかに変わってきている。たとえば、デイホスピスや緩和ケア病棟について患者自身が問い合わせをし、見学会にも自らの意思で足を運ぶ方が増えてきたそうだ。

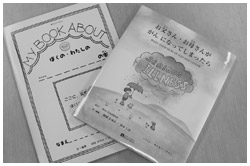

入院患者などに阿部さんが紹介するのが、本人が日本語訳をした『ぼくの・わたしの(○○○)の本』(ピラールプレス刊)というイギリスの絵本だ。(○○○)の中には名前などを書き込み、子供と一緒に絵や文章を入れていくスタイルになっている。

「実はいま、日本では若い方々のがんが増えています。小さなお子さんはお母さんに何が起こっているのかわからず蚊帳の外。でも、ぬくもりやふれあいの軌跡は必要です。親子で一緒に作れるこうした本もイギリスにはたくさんあるんです」

医師に話せぬことも、語り合える空間

センターの一角には情報収集室(図書室)もあり、医療関係の専門書や闘病記など1500冊ほどそろえてある。難しい本ばかりでなく、気軽に読める本の需要が高いことを学び、マンガや週刊誌なども常備している。

月曜から金曜まで一般開放をし、ボランティアが朝10時から夕方4時まで常駐。週に3日ほど通っている南波辰郎さんは、5つの大学で教鞭をとってきた元大学教授だ。

「在職中、目先のことが忙しくて読めなかった古典などをここで読ませてもらっています。ここへ通うようになって体調も良くなりました。本音を申しますとね、家で家内とずっと一緒ってのもよろしくないんですよ」

力みがなく、人を包み込むような雰囲気でゆっくりと語る。

「ぼくはいつも訪れる方に声をかけています。こんにちはとか、いらっしゃいとかで、詳しくあなたのことを聞かせてくださいなんてことではまったくありません。ただ声をかけてあげることが、患者さんにとってはとても意味のあることじゃないかと思うんです」

挨拶をすると、向こうから自然と打ち明け話をすることもあるという。

「家庭の事情や病気のことについて、患者さんがお感じになっていること、医師には話せないことなどを話されます。いろいろ話をしてお帰りになるときは10人のうち8、9人は『お世話になりました』と言って帰られますよ。とにかく家庭的な雰囲気が出るようにしていきたい」

冒頭で紹介した小林さんもデイホスピスにいる人たちに元気をもらい、パソコンを習って椿の写真を取り込んだ「寒中見舞い」を作り、東京在住の両親へ送った。

「庭に咲いた椿には、いろいろ思い出があるんです」

三宅山の噴火後に夫婦で伊豆大島に旅行した際、お土産でもらった椿の苗がいまでは大きな花をつけるまでになった。

「父が広島に来たとき、私が仕事に出ている時間に庭の草取りをよくしてくれていたんです。椿の花も庭のどこにあったのかまでよく覚えてくれていました」

父も健康を害しているが、娘には気丈にふるまう。そんな父の喜ぶ姿を見た母親が、こんな句を詠んだ。

病む父に「庭のつばきが咲きました」

デジカメで撮りし寒中見舞い届く

母親が「賞をもらったのよ」と喜び勇んでかけてきた電話が、小林さんにとって最高のプレゼントだった。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切