緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

がん終末期の調査からわかること

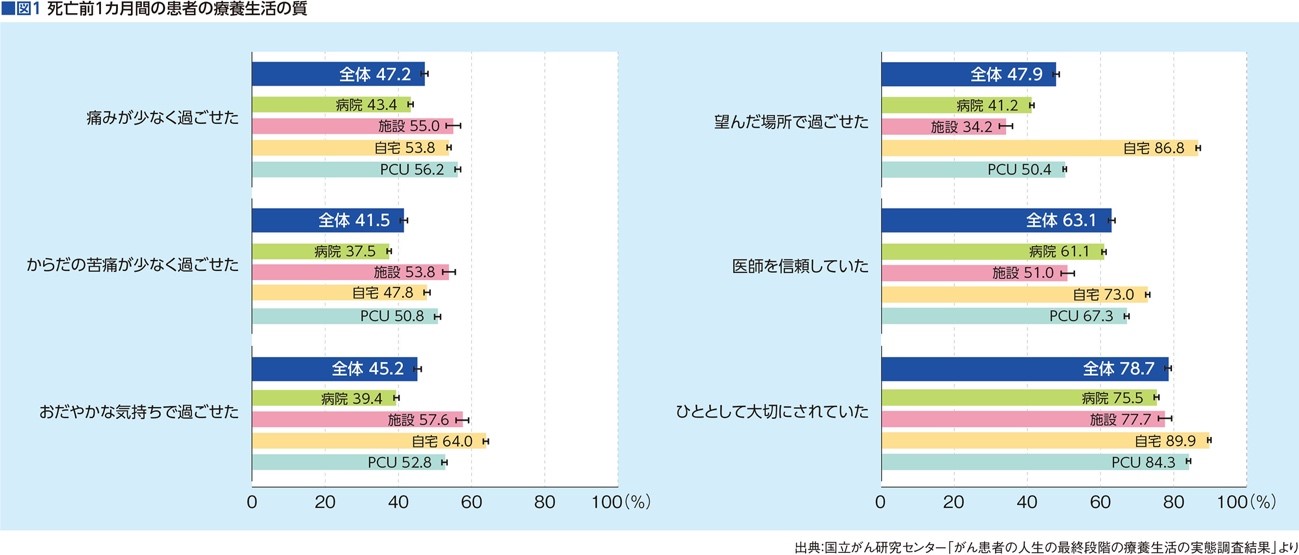

国立がん研究センターがん対策研究所ががん遺族を対象に行った「患者が亡くなる前に利用した医療や療養生活に関する実態調査」(2020年)の結果によると、患者に寄り添っていた家族の中で「からだの苦痛が少なく過ごせた」と回答した割合は41.5%。一方、28.7%の家族が「亡くなる前に耐えがたい強い痛みを感じていた」と回答していた(図1)。

この数字をどう読み取るかについてはさまざまな考え方がありますが、清水さんは、「患者さんの闘病を傍らでつぶさに見てきたご遺族への調査は、判断基準のハードルは高いだろうと想像できます。療養生活の中で短期間でも苦しんでいる姿を見ていたり、ご家族自身が不安な気持ちを抱えていたら、〝苦痛なく過ごせた〟とは思えないだろうからです。家族が〝安らかな最後だった〟と思えたのが41.5%ということは、決して悲観的な数字ではないと私は思います」

一方で、28.7%の遺族が「耐えがたい痛みを感じていた」と答えたことも軽視できません。どれほど鎮痛薬が進化しても、対処法が充実しても、どうしても緩和することのできない痛みや呼吸困難といった苦痛が、今現在もあるということなのです。

苦痛緩和について、もう1つ、別の視点からの調査結果もあります。

聖隷三方原病院(静岡県)緩和支持治療科の森雅紀さん、国立がん研究センター東病院(千葉県)緩和医療科の三浦智史さんらが行った、「緩和ケア病棟に入院された患者さんに関する調査結果」です。

23施設の緩和ケア病棟に入院された患者さんが、どれだけ苦痛を和らげることができたかをアンケート形式で調査(2017年1月~12月まで)したものです。中程度から強い痛みを感じている患者さんの割合が、非小細胞肺がん(234名)34%→7%、大腸がん(210名)39%→19%、胃がん(182名)38%→16%と、入院当初より亡くなる直前のほうが、明らかに苦痛が緩和されている結果でした。

これらの調査結果を総合すると、緩和ケアによって身体的苦痛が和らいでいることは確かですが、一方で、いかに緩和ケアが充実したとはいえ、やはり取り切ることのできない痛みや苦しみが今現在もあることは避けようもない事実。

そうした場合、どうすればよいのでしょうか。

セデーションという選択肢を知って

「どんな緩和ケアを施しても、どうしてもつらい状況が続く場合、苦痛緩和のための鎮静(セデーション)という手段があることを紹介しておきたいと思います」

清水さんはそう言って、静かにセデーションについて語った。

「意識を落として眠った状態を作り出すことで苦痛を緩和するのがセデーションです。最初は、眠ってしばらくすると目を覚ます〝間欠的鎮静���から始めます。少なくとも、眠っている間は苦痛から解放されるわけです。ただ、目が覚めた瞬間から痛みや呼吸困難で苦しくてたまらないという状況が続き、ご本人の希望があった場合〝持続的な鎮静〟つまり、お亡くなりになるまで眠っている状態を作ります」

セデーションの目的は、あくまでも苦痛緩和のため。死を迎えるそのときまで眠った状態を作り出しますが、寿命は縮めない。これは実際のデータでも示されています。

セデーションを行うには、下記の条件があります。

①他の緩和ケアを施してもすべて効果がなく、他に手段がない

②余命が限られている

③本人が希望している(本人の意思表示が無理な場合に限り、家族が判断)

この3つの条件がそろったとき、眠ったり起きたりを繰り返す間欠的鎮静からセデーションを開始します。

ただ、「本人の希望」についてはなかなか難しいのが現状のようです。デリケートな処置であることから、事前に患者本人にセデーションの説明がなされるのはまだ一般的でありません。病状が進行して、意思表示も難しい状況になることもあり、その場合本人に代わって、ご家族が判断を求められることになります。これまた家族にはとてつもなく重い。清水さんは、そうした悩みをご家族から相談されることもあるそうです。

「そんなときは苦しい胸の内をお聞きして、ときには、『私だったらこうすると思います』ということを伝えます」

清水さんは最後に、次のように強調しました。

「緩和ケア医療はこの10数年で格段の進歩を遂げ、今は苦痛を和らげる方法も薬もたくさんあります。繰り返しになりますが、私がさまざまな患者さんを看取った経験からイメージするがんの療養生活や終末期は、決して陰鬱なものではないということです。それでも、どうしても耐えがたい苦しみから逃れられない状態になったときには、セデーションという選択肢があることを知っておくことは大切だと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切