上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

IVRは緩和医療にどのようにかかわっているのです?

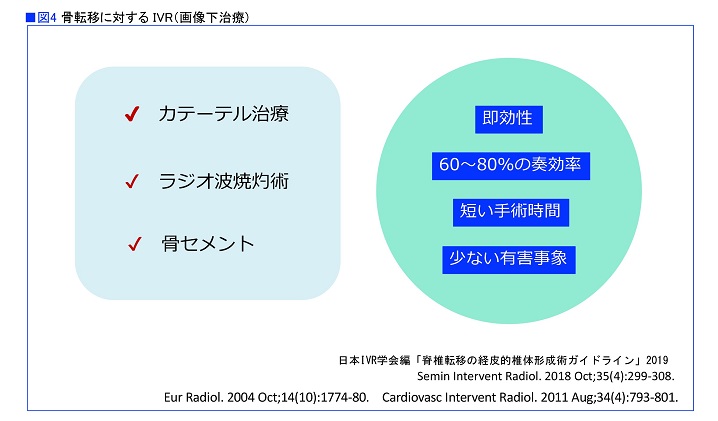

がん治療の領域で近年もう1つIVRが注目されているのは、緩和治療(症状コントロール)です。緩和ケア領域で非常に効果的な技術と考えられています。しかし、がん治療の緩和ケアにおいて、IVRのエビデンスはこれまであまりありませんでした。そのため、緩和ケア医などにとってはなじみが少なく、ハードルが高いと荒井さんは述べます(図4)。

たとえば、内臓神経ブロック。

「膵がんなどの痛みに対して、内臓神経ブロックは緩和領域で最もエビデンスが高く、非常によく効く治療です。しかし、緩和ケア医はもともと腫瘍内科医だったり外科医だったり出自がさまざまで、みなが内臓神経ブロックをできるわけではありません。国立がん研究センター中央病院緩和ケア科が全国アンケート調査を行ったところ、がん診療拠点病院で行える施設は半分くらいしかないという結果でした」

厚労省もこのことを問題視し、「たとえその施設で内臓神経ブロックができなくても、できる施設につなぐなど体制の整備を」という勧告を出ています。

「何がむずかしいかというと、大動脈から数㎜という非常に精緻なところに針を刺す必要があるからです。そのため、私たちIVR医と緩和ケア医が手を組むのがお互いによい方法だと考えています。最近は緩和医療学会の神経ブロック・セッションなどで話をさせてもらったり、緩和IVR研究会を立ち上げてIVRの普及を模索しています」

骨転移の痛みのIVR臨床試験の進行具合は?

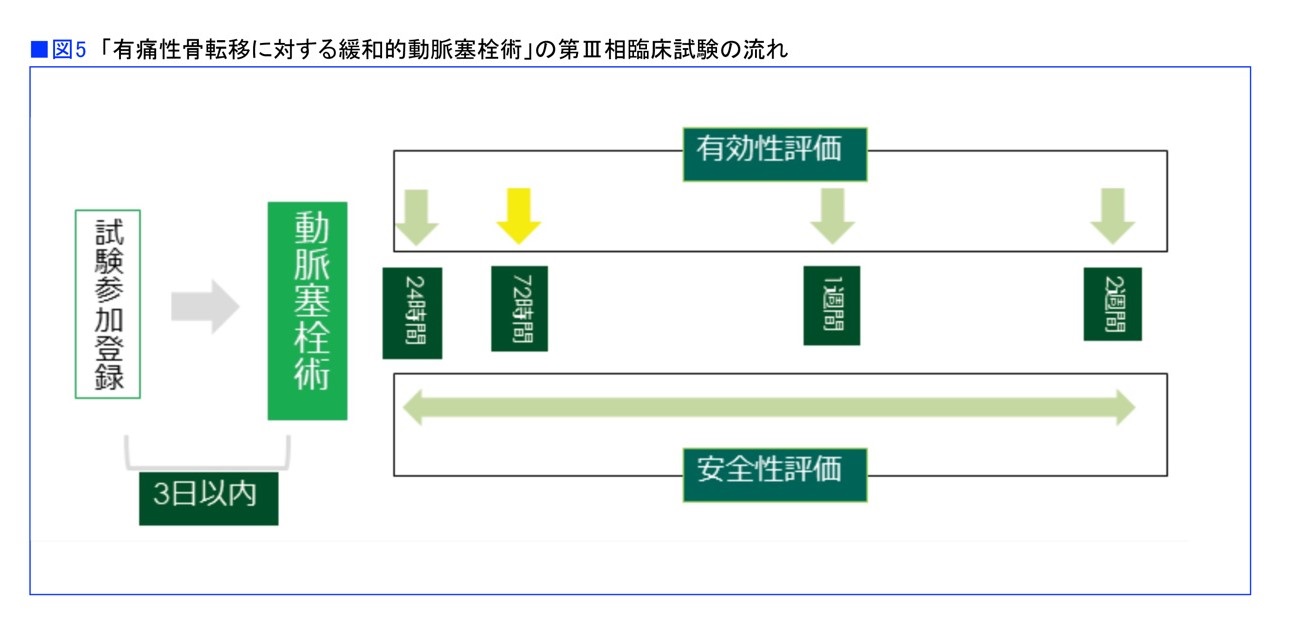

そのため、現在荒井さんが主導して行っているのが「有痛性骨転移に対する緩和的動脈塞栓術」の第Ⅲ相臨床試験(IVROSG/J-SUPPORT1903)です(図5)。

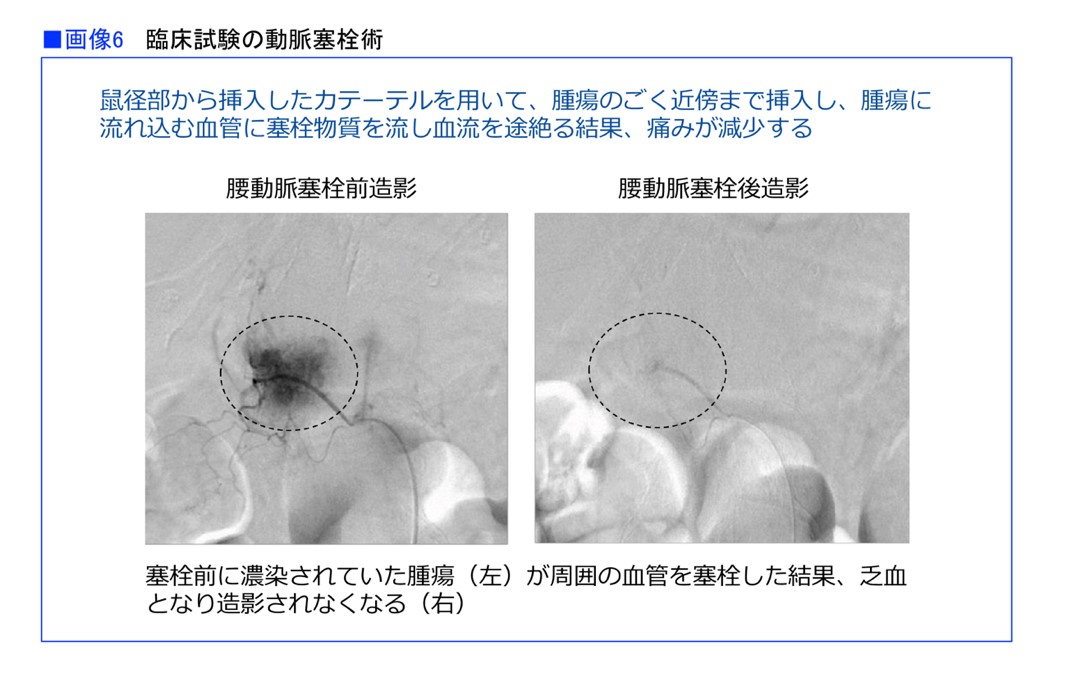

これは肝細胞がんで行っている塞栓術を、骨転移の痛みに対して行う治療です。患者さんに緩和的動脈塞栓術を受けてもらい、2週間経過を見て安全性と有効性を検証する単群の試験です。120名の登録予定に対し、現在95名。今年度中に登録が終わり、2025年度には結果が公表できる予定だそうです(画像6)。

「痛みに対する緩和的動脈塞栓術は肝細胞がんに対して行うTACEより技術的には簡単です。IVR学���の症例登録システムを見ても、全国400を超える医療施設で年間3万件近い動脈塞栓術が登録されていますから、IVR医を名乗っていて動脈塞栓術をやったことのない人はまずいないでしょう」

WHOの3段階除痛ラダーは有効で、これよって多くの患者さんが疼痛から解放されるといわれていますが、それでも痛みから解放されない20%ほどの患者さんがいます。

「オピオイド系鎮静薬を使っても痛みがとれずに困っていた患者さんを対象に、次の選択肢として示しています。痛みに対するIVRの一番の特徴は即効性で、翌朝には痛みがケロっと取れる人が多いですね」

そのほかにも、緩和ケア領域でのIVRにはさまざまな可能性があるようです。

「動脈塞栓術は骨転移だけでなく、他の症状コントロールを目的にも行えます。たとえば、骨盤内の再発腫瘤。ある患者さんは、再発した腫瘤が大腸を押しつぶし、排便ができなくなり苦しんでおられました。そこで動脈塞栓術を行うと、そのたびに排便があり症状が緩和しました。これを1カ月半ごとに8~9回繰り返したこともあります」

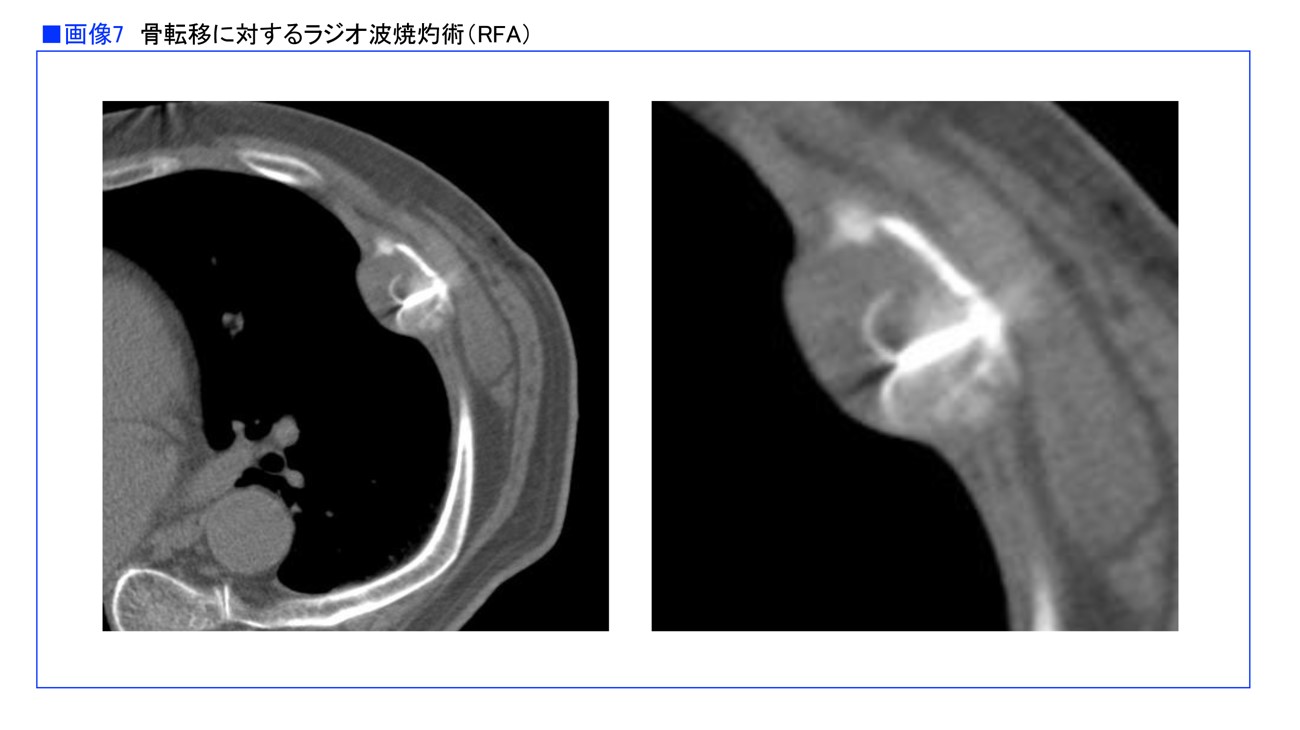

IVRは、何回でも繰り返し行うことができるのも大きなメリットです。外科手術に比べれば患者さんの体への負担が少ない治療で、即効性があるため緩和医療としてのニーズにも合致しています。また、ラジオ波焼灼術が2022年9月から適応拡大で使える領域で、症状緩和目的にも使えるようになったのは、適応拡大の1つの大きなポイントになっています(画像7)。

「もちろん、がん治療でも頑張らなければならないし、化学療法をしっかり受けるためにも、予後を穏やかで有意義に過ごすためにも、疼痛症状をしっかりコントロールすることはすごく大事だと思います。その両方でIVRは役立っていくと思います」

荒井さんの骨転移の痛みに対する臨床試験の結果に期待が高まります。

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切