ピンポイントで肺がんを狙い撃ち 治療効果に加えて治療期間も短縮

的確な位置に照射するための「画像誘導放射線治療(IGRT)」

コンピュータで作った治療計画の再現性を保つために、使用されるのが、画像誘導放射線治療(IGRT)だ。先の治療の流れの中では❻ で用いられ、SBRTをより高い位置精度で行うことを目的とする。

リニアックに、位置合わせ専用装置OBI(On Board Imager)が搭載されていて、治療寝台に横たわっている患者さんの正面と側面のX線撮影をすることでがんの位置を把握し、治療計画用CT画像から構成した画像と位置合わせを行う。ずれていれば、寝台を動かしたりして患者さんを理想の場所へと移動させる。

「照射直前に画像を撮影してもともと計画した位置と合っていればOKということです。ミリ単位でのズレも修正することができます。ほかの放射線治療でも行いますが、SBRTではとくに線量が多いので重要です。呼吸による移動もあるし、皮膚のたるみや寝方でもズレは生じます」

副作用の肺炎は化学療法後の治療で起きやすい

副作用は、放射性肺炎が起こりうる。柏原さんは臨床経験から次のように話す。

「小さな病変部に当てるので、全身状態がよい方なら肺炎が出ることはほとんどありません。一方で、もともと肺線維症があるとか呼吸器の状態が悪かったという方は肺炎が出る可能性が高まります」

そして、注意しなければならいのが、抗がん薬や分子標的薬の治療歴のある患者さんだ。化学療法との併用療法は行われないが、化学療法による副作用がつらくて薬を止めたといったケースで放射線治療を行うことがある。この場合も肺炎が起こるリスクが高まる。

肺炎以外では、胸壁に近いところに照射すると、1年ほど経ってから肋骨骨折、肋間神経炎が起こることがある。安静にしていれば1カ月ほどで治るという。

保険適用外の進行がんでも治療効果あり

現在の日本では、保険でSBRTが受けられるのは、「5㎝以下、3個以下」の場合だけだ。しかし、柏原さんは適用の拡大が必要と訴える。

「SBRTは従来の放射線治療よりずっと効果的です。副作用が少なく短期で終わる、治癒率も高い――となれば、治療範囲を広めたらよいのではと誰しも思うはずです。患者さんの中には、ほかの病気もあることから『大きさ的に保険適用外でもいいから、肺の病気だけは何とかして治してほしい』という方も多数います。そのような方には、自費治療(150万円程度)として同じように行っています。患者さんの『何とか苦痛をコントロールしたい』というニー��は急速に高まっていると感じます」

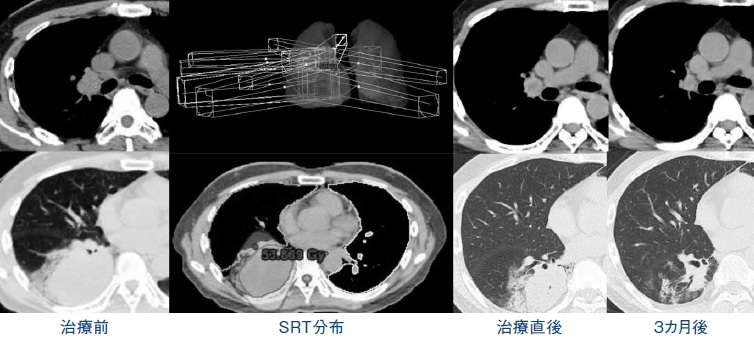

ある60代の男性は、腫瘍径が7㎝だった。肝臓やリンパ節に転移もしていたが、肺がんが原因で気管支閉塞となり、息苦しさに悩んでいた。柏原さんは2週間で50GyのSBRTを行った。3カ月後、肺がんはなくなっていた(図3)。リンパ節も小さくなっていたが、肝転移についてはこの期間に増悪した。しかし、本人は呼吸苦がなくなって満足していた。

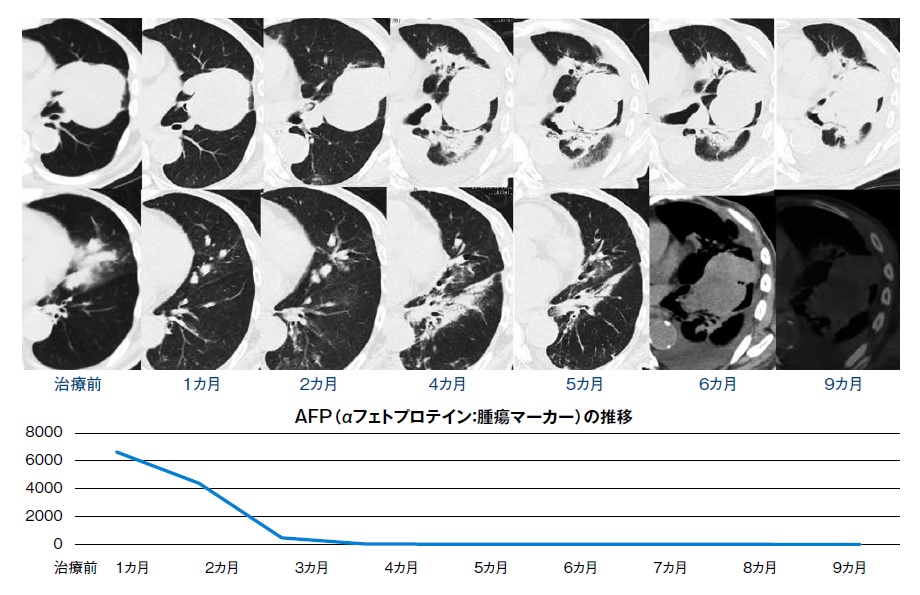

80代の男性は、治療法が無いと言われて同クリニックを訪れた。肺に7.5㎝のがんが見られた。しかし、SBRTを行うとがんは縮小し、腫瘍マーカーも照射後3カ月で正常に戻り、9カ月現在も持続している(図4)。治療後9カ月で腫瘤が残っていたのでPET-CTを行ったが腫瘤へのFDG(フルオロデオキシグルコース=ブドウ糖類似物質)取り込みはなく、柏原さんは「がんはなくなった」とみている。

さらに、緩和期の患者さんに使ったこともある。右肺に7㎝のがんがあり、リンパ腺も腫れていた。骨転移も多数あった。肺の局所制御を目指してSBRTを行ったところ、9カ月経っても肺のがんはほとんどなくなった状態を維持している。そのあとに、骨転移に対し従来の放射線治療を緩和のために行った。骨の痛みは取れ、今も元気だという。

「QOL(生活の質)を保つための状況を作ってあげようとしました。呼吸困難が最大の苦痛ですから、まずそれを取り除いて、その上で転移先の痛みを和らげるということです」

柏原さんは、肺がん以外でも大腸がんのリンパ節転移などの治療にもSBRTを用いている。

「適応疾患を拡大して欲しいですね。局所制御で効果を上げれば、その後の緩和面などにもメリットは大きいものがあります。抗がん薬を投与し続けるよりも、国としての医療費も抑えられるはずです」

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療