救済手術も視野に入れた新たな治療法も開発中 切らずに根治も可能に――。食道がんの化学放射線療法

放射線の線量を減らす新しい試み

遅発性有害事象の軽減とともに治療成績のさらなる向上を目指して、新たな治療法の開発も行われている。

「Ⅱ、Ⅲ期の場合、6~7割の方は化学放射線療法でがんは消失しますが、がんが残ってしまった場合の治療をどうするのかという点も重要です。がんが残存した場合や、1度消失しても再び出てきた場合、耐容線量の問題から同じ場所に再び放射線をあてることはできません。その場合、遠隔転移がないのなら、再度根治治療にチャレンジします」

もしがんが食道の粘膜の浅い部位にあるのなら救済内視鏡治療を行う。ただし、リンパ節に転移していたり、食道の粘膜深くに潜り込んでいる場合には、救済手術を行うことになる。しかし、この場合の救済手術は「非常に大変です」と伊藤さん。放射線照射を行ったことにより、食道のまわりの組織が線維化し、癒着が起きやすく、手術による合併症の頻度が非常に高くなる。今は手術手技などが進歩し、頻度は低くなったが、「以前は救済手術による合併症で亡くなる方が10人に1人の割合でおられました」と伊藤さんは話す。そうした状況の中で、現在取り組まれているのが、救済手術も視野に入れた新たな治療法の開発だ。

この治療法では放射線の照射線量を1回2Gyから1.8Gyに変更し、総線量を60Gy から50.4Gyに減らす。ただし、抗がん薬の量は増やし、5-FUは700㎎/㎡から1,000㎎/㎡に、シスプラチンは70㎎/㎡から75㎎/㎡に変更する。それでもがんが残存したり、CR後に再発した場合は救済手術を行うというものだ。なお、このレジメン(治療計画)は、治療効果が示されている米国のスタディを基に作成されているという。

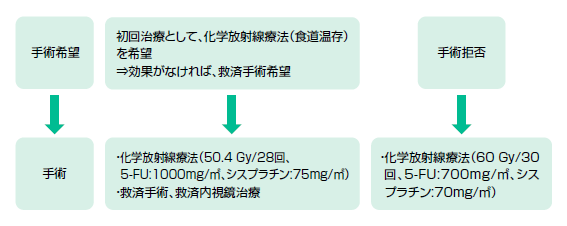

「従来は切除可能な食道がんの治療法選択として、手術を希望するか、あるいは手術を拒否して食道温存の化学放射線療法を選択するかの二者択一を患者さんにお聞きしていましたが、現在は第3の選択肢として、まずは食道温存の化学放射線療法を行って、効果がなければ救済手術を行うという新たな治療法も提示しています」(図2)

遅発性有害事象も抑えられ、良好な治療成績

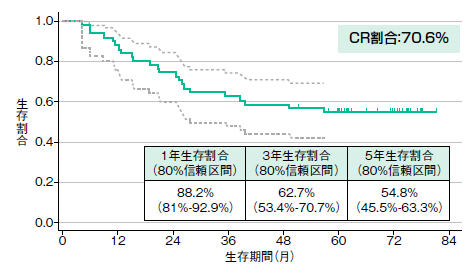

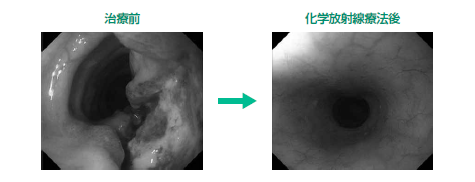

Ⅱ期とⅢ期(T4を除く)の食道がん51例を対象にした化学放射線療法の多施設共同第Ⅱ相試験の結果では、CRが70.6%、3年生存率は62.7%、5年生存率は54.8%と良好な成績が示された(図3、写真4)。また、51例のうち治療後にがんが残存したり、CR後に再発したりして救済治療として手術を行ったのは10例、救済内視鏡治療は3例。救済手術後の関連死はゼロだった。この方法だと線量が減るため臓器へのダメージも少なくなり、救済手術を行っても術後の合併症を減らす効果が期待できそうだ。

救済手術も視野に入れた化学放射線療法の効果(全生存期間)

また、線量が抑えられている分、問題となっている遅発性の有害事象も軽減されており、グレード3以上の心嚢水の割合は2%、肺臓炎/肺浸潤は5.9%という結果だった。

同治療は、国立がん研究センター中央病院など、いくつかの施設では行われているが、まだ標準治療にはなっていない。昨年(2014年)、有効性と安全性を検証するJCOGの試験の登録が終了し、現在は経過観察中だ。結果が良ければ広く普及することになるだろう。

このように、試行錯誤を繰り返しながらも、手術せずに放射線治療と化学療法の併用で根治できるケースは確実に増えている。患者さんには是非そのことを知った上で、今後の治療選択に役立てていただきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療