手術が適応とならない骨軟部腫瘍は保険診療に 重粒子線治療の適応と可能性

より小型に、さらなる機能を付加し 治療装置はますます進化している

重粒子線治療は、大がかりな治療施設と高額な治療費がデメリットと言われてきたが、その点も徐々に改善されつつある。

「黎明期の頃の重粒子線治療では、サッカーのフィールド以上の広さの治療施設が必要でした。しかし現在、私たちのところはその3分の1くらいの規模になりましたし、今後はさらにコンパクトになっていくと思います。また、ビームを発射する機器は、現在、垂直と水平の固定方式で照射されますが、ビームラインが患者さんの周りをグルグル回り、360度どの方向からも照射できる超電導回転ガントリーが、放射線医学総合研究所で開発されました。それ以外にも、今後も様々な技術革新で大きく変わっていくと思います」

神奈川県立がんセンターでは、スキャニング照射法という最新鋭の照射方法を採用している。これは細い重粒子線ビームで3次元の腫瘍を塗りつぶすように照射する方法だ。腫瘍の形状に合わせて高い線量を集中できるため、従来の方法より複雑な照射範囲にも対応できるという。またビーム停止位置を腫瘍の最深部形状に合わせる補償フィルターという補助器具が不要であるため、治療期間を短縮できる。

治療室にはすべてCT装置が装備されているため、照射直前に撮影して、治療計画通りの線量分布であることを検証できるのも治療における大きなメリットだという。

治療費は高額だが 県や地方自治体による補助制度はある

特定の豊かな人々しか治療を受けられないと思われてきた重粒子線治療だが、高額な治療費についても様々な方策が採られている。

「施設によって若干異なりますが、私たちのところでは現在、先進医療費として350万円です。これは全額自己負担となります。そしてそのほかに一般保険診療としての医療費がかかります。ただし、各施設では、地元の自治体の助成金制度や民間保険会社の先進医療特約などを通じて出費を抑える方法はあると思います」

神奈川県では、1年以上在住している県民であれば、県より35万円の助成金が出るという。さらに県内の大和市には市独自の助成金制度がある。他にも、銀行による専用ローンやその利子の補填(ほてん)など、様々な制度があるので、治療に臨む前によく調べておくべきだ。

保険収載となった骨軟部腫瘍については、治療費は237万5千円となり、3割負担の場合、実質の出費は約70万円強程度になった。高額療養費制度も使える。骨軟部腫瘍の患者にとって大きな福音となるだろう。

あくまでも根治を目指す局所治療の1つとしてとらえる

保険収載になれば、さらなる普及が望まれ、治療効果にも大きな期待が寄せられている重粒子線治療だが、その適応については誤解されている点も多い。

「重粒子線治療というとその大掛かりさと高額な治療費のイメージにより、オールマイティな治療と勘違いされています。手術や化学療法、他の放射線治療ができない症例をも対象とした治療だとお考えの方も多いのですが、それは違います。

がんをピンポイントに叩き、殺傷能力が他の放射線治療より高いことは事実ですが、あくまでも局所治療の1つであることを認識していただきたいです。日本放射線腫瘍学会の統一治療方針でも示している通り、がんが局所に留まっている根治(こんち)の可能性があるがんでないと、治療はできません。全身にがんが広がってしまった状態については、適応になりません。

副作用も、従来の放射線治療に比べれば軽いといわれていますが、がんのある部位や照射の方向などによって異なります。副作用がゼロということはありませんし、患者さん個々によっても副作用の出方が違うということを理解しておいてください」

重粒子線治療を夢の治療として、過大評価すべきではないようだ。

今後、保険収載を広げるにあたり議論しておきたいこと

また、どのようながん種・病態に重粒子線治療を適応すべきかについては、議論を深める必要がある。中山さんは、「①根治を目指せる他の治療法が適応とならず、重粒子線治療では根治の可能性があるがん、また、②悪性度が低かったり、あるいはコモンキャンサーと言われるメジャーながんであっても、他の治療が適応しにくいがんについて、重粒子線治療が適応となることもあると思います」と話す。

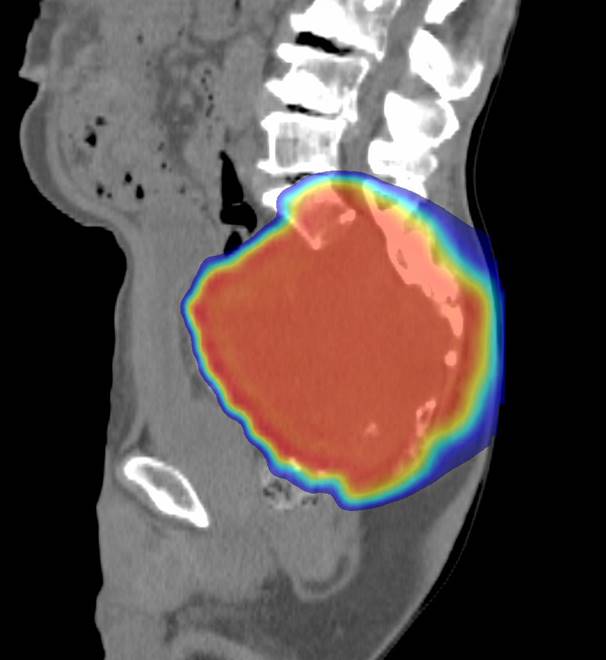

「例えば、肺がんで、気管支に発症する腺様嚢胞(せんようのうほう)がんは、進行は穏やかですがX線を照射しても完全に消失することは難しく、重粒子線治療でうまく治療できればいいと思います。また、骨軟部腫瘍の一種である脊索腫(せきさくしゅ)というお尻の仙骨の部分にできるがんなども同様の状況でよい適応となっています(図2)。これらのようながんに対して重粒子線は効果を発揮するのです。ですから悪性度や進行度によらず、難治性のがんや、他に適応となる治療がなくても治る可能性のあるがん、そして、患者さんご自身の体の事情などで他の治療を受けられないがんなどに実施すべき治療法だと思います」

中山さんたちは、がんセンターに併設された唯一の重粒子線治療施設という特色を活かし、治療の適応を慎重に決めている。重粒子線治療ありきではなく、高精度放射線治療(SRTやIMRTなど)、手術や化学療法など、他の選択肢も考慮して治療を決めている。

キャンサーボードを前提とした集学的治療の1手段として

また、重粒子線治療を行う場合は、治療前の処置が必要なことも多いという。その場合は、他科との集学的治療によるチーム医療が大切だと話す。

「例えば、手術ができないくらい巨大ながんが骨盤にはまり込んでいるような場合、重粒子線治療は適応になりますが、そのようなケースでは、事前に人工肛門や尿管を造ったり、腸と腫瘍の間にスペーサーという仕切りを置くといった手術が必要になります。化学療法との併用が必要な場合もあります。個々の患者さんの評価で、メリットとデメリットを天秤にかけて慎重に適応しなくてはならないのです。私たちは、がんセンターという特色を活かして院内のキャンサーボードで議論し、治療方針を素早く決めることが可能です」

実際、重粒子線治療の適応については、*キャンサーボードにおいて決めるということが大前提となっている。重粒子線治療専門施設の場合は、近隣の大学病院などと連携してキャンサーボードを実施して治療適応を決めているという。

*キャンサーボード=手術、放射線療法、および化学療法に携わる専門的な 知識及び技能を有する医師や、その他の専門医師、および医療スタッフ等が参集し、がん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等 するためのカンファレンスのこと

重粒子施設が共同で行う臨床試験で さらなる有効性を導く

今後は治療設備の進化や技術革新などにより、重粒子線治療の普及がますます期待できるが、自分のがんについて最良な治療であるかどうかは慎重に判断するべきだ。そのためには、常に新しい情報を入手し検討していく必要がありそうだ。

「重粒子線治療は、まだ発展途上の治療です。今後ますます進化していくのは間違いないでしょう。そうすると、将来的には、疾患の適応が広がるかもしれませんし、もっと楽で安価な治療になるかもしれません。私たち専門医は、臨床試験などによって、その有効性を検証しながら、少しでも患者さんのためになるように、治療の進化をいち早く情報として発信し、実践していきたいと考えています」

今後は新たに、先進医療Bとして行う臨床研究として、まず肝がんと肺がんに対する特定の適応症例について重粒子線治療の5施設が同じプロトコルのもとに登録・実施する予定である。

また、新たに重粒子線治療施設が、2カ所新設される計画もあるようだ。将来、がん治療の一翼を担う治療として、重粒子線治療が進化することをぜひ期待していきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療