手術できなくてもあきらめない! 局所進行膵がんに対する化学療法併用の重粒子線治療

化学療法+重粒子線治療で好成績

山田さんたちは、03年より、手術不能である局所進行膵がんに対して、重粒子線単独による治療の臨床試験を実施。総線量38.4~52.8Gy(RBE)を照射回数12回(3週間)で行った。47例に治療が行われ、局所制御率は線量45.6Gy(RBE)以上では2年で87%、1年生存率は47%、1.5年生存率24%と、放射線化学療法とほぼ同等の成績を残すことができた。

この結果を踏まえて、局所制御のみならず遠隔転移を抑えることができれば、さらに生存率を高めることができると考え、2007年からは、膵がんの治療薬である*ジェムザールとの併用療法の臨床試験を開始した。

通常のX線治療では、周囲の胃・腸のような正常な臓器にも放射線が当たるため増感作用(ぞうかんさよう)でジェムザールの副作用が強く現れてしまい、適正用量の4分の1である250mg/㎡しか投与できなかったのに対し、重粒子線治療では、がん病巣に絞って照射することができることから、ジェムザールの投与量も400mg/㎡、700mg/㎡と増量させ、上限である1000mg/㎡まで安全に投与することができたという。

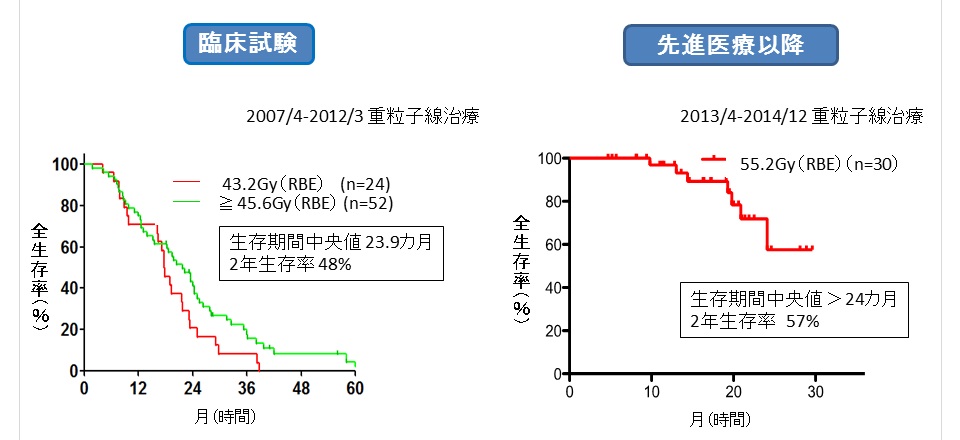

重粒子線の線量は、まずは43.2Gy(RBE)で固定し、ジェムザール1000mg/㎡に増量した後は、線量を45.6~55.2Gy(RBE)にまで上げ、12回の照射を行った。

結果として、72例に対して治療は完遂でき、45.6Gy(RBE)以上照射した高線量群では、2年生存率、生存期間中央値はそれぞれ48%、23.9カ月と良好な成績だったという(図3)。従来の放射線化学療法による治療成績が、2年生存率10~30%と報告されており、それと比較すると、かなり良好な成績だったことがうかがえる。

こうした結果を受け、2012年からは先進医療として、ジェムザール併用の重粒子線治療は行われている。

「X線における化学療法の併用は、X線治療の効果を補って増感作用をもたらすというイメージですが、重粒子線治療と化学療法の併用は、重粒子線でしっかり局所制御をし、化学療法で遠隔転移を制御する目的で行われます。役割分担をしながら全力投球で治療し、がんの根治を目指すイメージといっていいと思います」

現在、膵がんに対する化学療法としては*TS-1や*アブラキサン、*FOLFIRINOX(フォルフィリノックス)など様々な併用療��の選択肢が増え、さらなる治療成績の向上が期待されているという。

*ジェムザール=一般名ゲムシタビン *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *アブラキサン=パクリタキセル(アルブミン懸濁型) *FOLFIRINOX=5-FU+ロイコボリン+イリノテカン+エルプラットの4つの抗がん薬を組み合わせた治療法

2度の再発を乗り越えた人も

ここで、重粒子線治療で高い効果を示した例を紹介しよう。

外資系企業に勤務するAさん(当時50代)だ。Aさんは、2012年に山田さんのもとを訪れた。初診の病院で、門脈(もんみゃく)と腹腔動脈(ふくくうどうみゃく)に浸潤(しんじゅん)した手術不能のステージ(病期)IVaの膵がんと診断され、標準治療では、余命は半年か1年と宣告された。Aさんが訪れた時の状況を山田さんはこう話す。

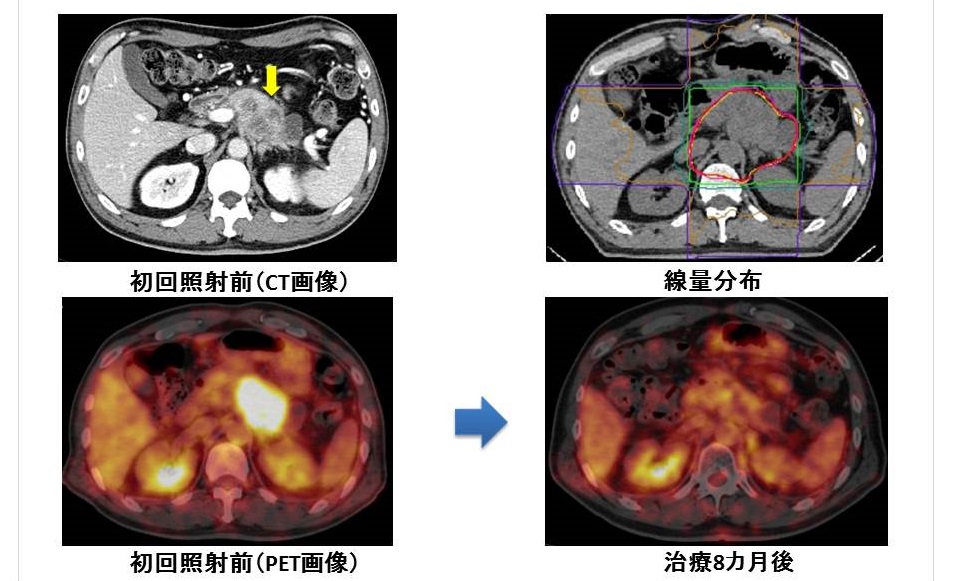

「受診時の画像を見たところ、Aさんの腫瘍は胃に接していたため、腫瘍の縮小を期待してジェムザール1000mg/㎡の化学療法を行いました。すると腫瘍が縮小し胃と腫瘍とが離れたため、総線量50.4Gy(RBE)を12回で照射する重粒子線治療をジェムザールと併用して行いました」

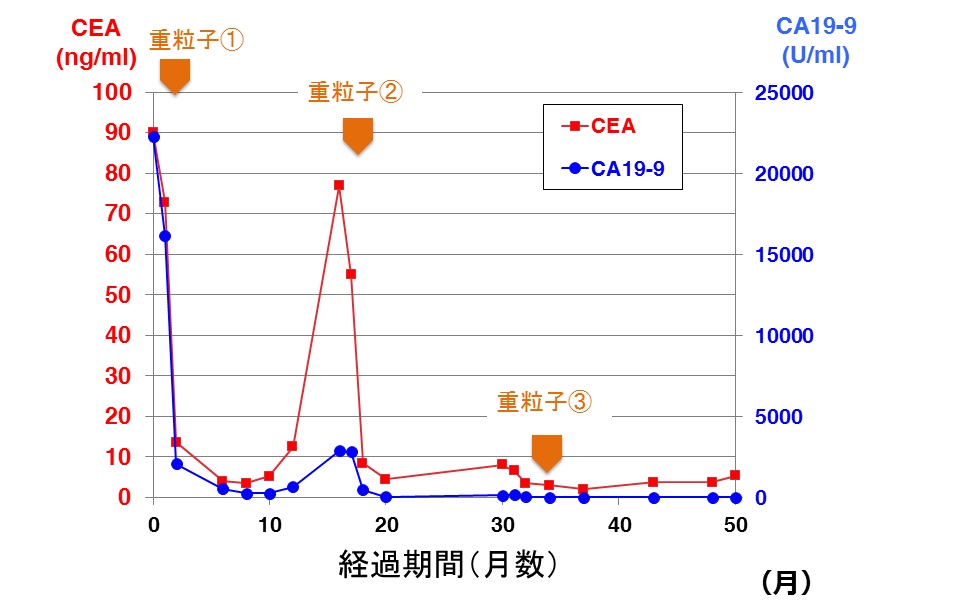

その後、Aさんの腫瘍マーカーは下がり、PET検査では腫瘍の集積がほぼ消失した(図4)。ところが約1年後の2013年に、PET検査で近傍に再発腫瘍が見つかり、局所再発と診断。遠隔転移の可能性を考え、すぐにTS-1よる化学療法を開始した。4カ月後、他の部位への転移は認められなかったため、2度目の重粒子線治療として総線量55.2Gy(RBE)を実施、腫瘍は消失した。

しかし、約1年後の2014年から再び腫瘍マーカーが上昇し、検査の結果、再度腫瘍の近傍に再発が発覚。3度目の重粒子治療で、52.8Gy(RBE)を照射、今のところ再発の兆候は見られていない(図5)。

最初の治療から4年以上経過。度重なる再発を克服し、現在は自分の好きなことを行いながら、元気に毎日を過ごしているという。

多施設のデータを集積して保険適用目指す

現在、局所進行膵がんに対する重粒子線治療は、先進医療として、量研機構 放射線医学総合研究所病院、群馬大学重粒子線医学研究センター(前橋市)、神奈川県立がんセンター(横浜市)、九州国際重粒子線がん治療センター(佐賀県鳥栖市)の4施設で行われている。治療費は、量研機構 放射線医学総合研究所病院の場合、先進医療として自費314万円と保険診療代の合計となる。

治療は、初診時に正確に照射するための固定具を作成する。翌日に治療計画CTを撮り、綿密な治療計画が立てられる。そしていよいよ治療に入る。治療は1日1回の週4日で3週間の計12回だ。

治療時間は、固定具の調整やCTシミュレーションにより位置合わせなどに時間を要するが、照射自体は30~60秒程度で、着替えなどを含めトータルで30分~1時間程度で済む。点滴による化学療法がない場合には、外来治療で日帰りできる。

治療適応となるのは、他臓器への遠隔転移がないこと、腫瘍が胃や十二指腸などの消化管に浸潤していない場合(腫瘍の進展範囲の評価は診断医の判断により若干異なる)で、腹膜播種(ふくまくはしゅ)や大量の腹水(ふくすい)がある人、また線量計算の関係から、膵頭部(すいとうぶ)に金属ステントが入っている人は治療の適応とならない。

「年齢に関しては、照射中に動かず、じっとしていることができる、PS(全身状態)が0~2であれば、90歳の方でも重粒子線治療は可能です」

量研機構 放射線医学総合研究所病院では、治療適応になるかならないかの判断と同時に、セカンドオピニオン、また電話相談にも応じているという。

「2016年12月には、厚生労働省の先進医療Bとして認められ、前述の4施設で82症例を実施し、多施設でのデータ集積を行っていきます。放射線化学療法といった従来の治療では、2年生存率10~30%ですが、それを大きく上回る治療の有効性を証明して、保険収載を目指していくことが、当面の大きな目標になります」

さらに今後は、線量集中性をもっと高めることができるように、スキャニング法や回転ガントリーを用いて新しい重粒子線治療の研究を行っていくという。

「大事なことは、がんの局所制御をいかに高めていくかです。そのためには、潰瘍(かいよう)や出血といった合併症に細心の注意を払いながら、いかに線量を上げていけるかが重要課題です。まだまだ課題は多いですが、難治がんである膵がんの治療成績の向上を目指して、これからも頑張っていきたいと思っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療