高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

早期肺がんではエビデンスが集積

では実際、SBRTは現場でどのように臨床応用されているのだろう。ここでは肺がんに焦点を当ててみていくことにしたい。

肺がんに対する標準治療はいうまでもなく手術だ。早期の非小細胞肺がんも、やはり手術が第1選択となる。しかし、高齢や合併症を抱えていて手術ができない、あるいは手術を希望しない(拒否)患者では、代替治療としてSBRTを選ぶケースが増えているという。

「これまで早期肺がんの治療では、まず手術が考えられてきました。ただ最近は高齢の患者さんが増え、より低侵襲で負担の少ない治療が求められるようになっています。その中で新たな選択肢として放射線治療、なかでもSBRTが注目されています」

早期肺がんに対するSBRTには、エビデンス(科学的根拠)も集積しつつある。

例えば、日本で実施されたⅠA期非小細胞がん(100例)を対象としたSBRTの第Ⅱ相試験では、手術不能例の3年全生存率が59.9%、3年局所制御率が87.3%と報告されている(JCOG-0403、2015)。

局所制御率とは、治療後の一定期間、治療したがん病巣に再発しなかった人の割合を示すもの。87.3%という数字は、通常の放射線治療の成績を大きく上回るものだ。

こうしたエビデンスを踏まえて、「肺癌診療ガイドライン2016」では、非小細胞肺がんに対する放射線治療として、「Ⅰ期肺がんに対するSBRT」と「医学的な理由で手術できないⅠ~Ⅲ期肺がんおよび局所進行肺がんに対する(化学)放射線療法」を推奨している。

肺がんの術後再発例にも有効

一方、早期非小細胞肺がんに続いてSBRTの有効性が期待されているのが、肺がんの術後再発である。

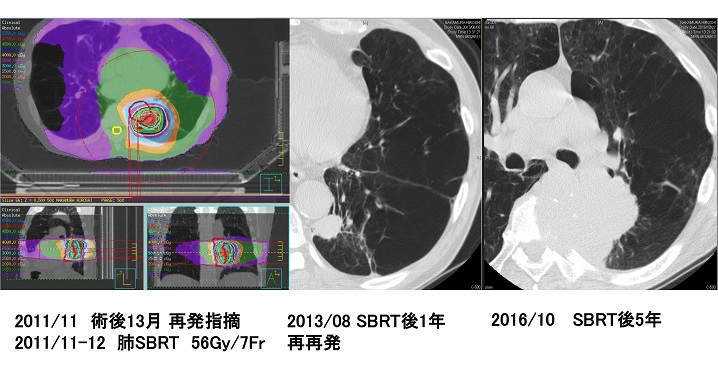

肺がんの再発率は根治術後でも28~60%と高い。治療法としては、抗がん薬による全身化学療法、局所再発に対する手術、放射線治療などが選択されるが、患者の病態が多様なため、標準治療は確立していない(図3)。

青木さんたちは、肺がんの術後再発例のうち、再手術が困難な患者にSBRTを実施し、Salvage(サルベージ:救済)治療として有用かどうか、手術に匹敵する局所制御効果を得られるかどうかを検討している(2018年の日本肺癌学会で報告)。

検討の結果、局所制御率は1年約98%、3年約95%。3年を経過して局所再発は4例のみと良好な成績が得ら��た。

また有害事象は、食道炎、皮膚炎、胸膜炎などGrade(グレード)2以下のものが多かったが、2例はGrade5の肺臓炎、出血(喀血)を起こし死亡していた。

この結果について青木さんは「対象が肺がんの術後再発例で、再手術や全身化学療法が困難だった患者さんだったことを考えると、今回の成績は良好で、SBRTが救済治療として有効であることを示しています。もちろん、術後再発の患者さんの一部に適応は限られますが、いままで根治的な治療をあきらめざるを得なかった患者さんにも、希望を与えられる治療と考えています。

ただ問題は、有害事象による死亡例もでていることです。SBRTを施行すべきではない、治療リスクの高い患者さんが含まれていた可能性があり、今後はきめ細かいリスクの層別化を図っていくことで、より安全な治療を目指したいです」と話している。

今後の放射線治療の発展、肺がん治療の新しい動きに期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療