患者自身が知ることの重要性 放射線治療を味方につけてがんと闘うために

放射線治療でがんが治るメカニズム

そもそも放射線治療は「がん」を治せるのだろうか? という疑問に答えるべく、放射線治療のメカニズム(機序)を見ていこう。

がん細胞は体のなかの秩序を乱して勝手に増殖する細胞。放射線治療を一言で表すと「がん細胞のDNAなどを傷害することで、がん細胞を死滅させていく方法」である。

放射線を細胞に照射すると、がん細胞か正常細胞かに関わらず、細胞核の中の染色体を構成するDNAを傷つける。DNAが傷つくと、細胞自身が分裂速度を遅くしたり止めたりしながら、その間にDNAの傷を修復しようと試みるわけだが、すべての傷を元通りに修復できるわけではない。

修復できなかった場合、その細胞は死んでいく(ネクローシス:細胞壊死)。一方、何とか修復して生き残ることができたとしても、不完全な形で修復されてしまった場合は「異常細胞」となり、ゆくゆくは細胞自身が異常性を感知して自滅し、最終的には生き残れない(アポトーシス:機能的細胞死)。

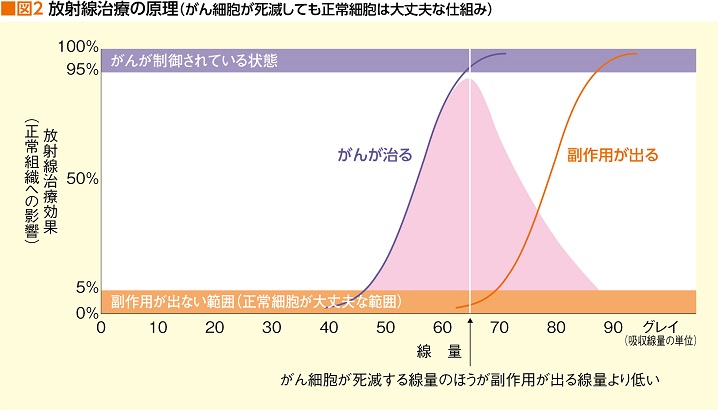

ここで重要なのが、がん細胞と正常細胞では、同量の放射線を照射しても、その影響の度合いに違いがあるということだ。がん細胞は、正常組織よりも放射線に弱いという性質をもつ。放射線は、活発に分裂・増殖している未分化な細胞に対して、より強い影響を及ぼすという特徴がある。つまり、正常細胞よりも分裂・増殖が速く、未分化な細胞であるがん細胞に、より大きなダメージを与えるわけだ。

かつ、傷ついたDNAの修復速度にも違いがある。細胞に放射線を照射すると、2重らせん構造のDNA鎖の1本だけ損傷することが多いのだが、DNAは壊れた部分を自ら修復する力を持っているので、しばらく時間が経つと損傷したDNAが修復されて元に戻っていく。ただ、がん細胞と正常細胞では修復される速度が異なる。正常細胞は、がん細胞に比べて格段に速いスピードでDNAの傷を修復することができるのだ。

こうした正常細胞とがん細胞の放射線に対する感受性の違いを利用するのが放射線治療。1回目の放射線照射後、正常細胞は回復してきたものの、がん細胞はまだほとんど修復されていない絶妙のタイミングで再び放射線を照射する。これを繰り返すことで、正常細胞にはできるだけ傷を残さないようにし、がん細胞だけを死滅させていくのである。

「いつどのタイミングで、どれほどの放射線をどのように照射するのが最善なのか、それを決める 〝匙(さじ)加減〟が、放射線腫瘍医の腕の見せどころなのです」(図2)

放射線治療に向いているがん腫とは

「放射線治療はがんを治すことができます」と唐澤さん。ただ、放射線治療には得意分野と不得意分野があるのだという。それは、がん細胞のタイプよる感受性の差と、がんができた臓器が放射線に対して強いか、弱いか、つまりどれほど耐性を持っているか、によるそうだ。

先述の通り、放射線治療は、正常細胞を壊すことなく、がん細胞だけを死滅させる絶妙のタイミングで少量の放射線照射を繰り返す治療。つまり、がん細胞が放射線に弱い(放射線に対する感受性が高い)タイプであるほど、そして、がんができた臓器が放射線に強い臓器であるほど、放射線治療に向いている、というわけだ。

ちなみに、10数年前まで日本人に圧倒的に多かった消化器系の胃がんや大腸がん、肝がんは、放射線治療に対する感受性が比較的低く、しかも胃や腸管が放射線に弱いため、放射線治療にあまり適していない。

一般的に、がん細胞のタイプで言うと、扁平上皮がん、小細胞がん、悪性リンパ腫などは放射線治療の効果が高く、消化器系の腺がんや骨軟部肉腫では感受性が低い。しかし、従来のX線では効果が不十分だったこれらのタイプのがんも、粒子線治療では高い効果が期待できる。粒子線治療が、骨軟部腫瘍や前立腺がんで健康保険適用となっているのはそのためである。

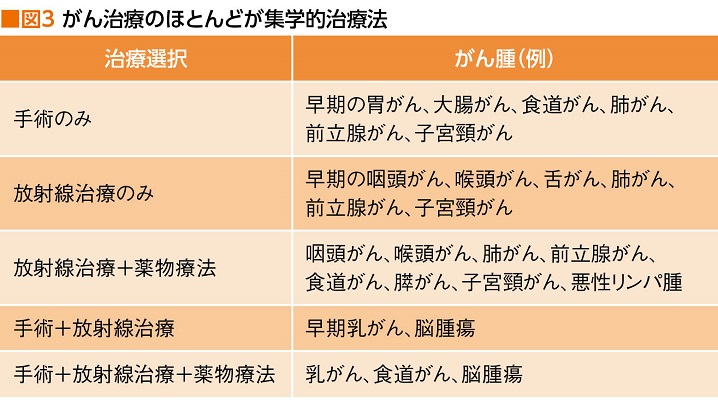

ちなみに現在、放射線治療のほとんどは集学的治療で行われている。つまり、放射線治療単独ではなく、手術との併用、薬物療法との併用、さらには手術、薬物療法との併用といった形である。乳がんのように、どの治療法を選んでも放射線治療が導入されるがん種もある。それほどに、放射線治療はいまやがん治療にとってなくてはならない存在であり、他の治療法と併用することで、がん細胞をより効果的に死滅させることができるようになっている。

また、手術向きの胃がんや大腸がんが圧倒的に多かったひと昔前に比べ、この10数年で日本人のがん罹患部位も変化してきた。消化器系がんが多いのは変わらないが、男性では肺がんや前立腺がん、女性では乳がん、肺がん、子宮がんが増加の一途。放射線治療が有用ながん種が増えてきたことも見逃せない(図3)。

放射線腫瘍医の重要性

放射線治療は局所療法なので、副作用も原則として照射した部位にしか現れない。頭部に照射すれば、照射範囲で脱毛が起こるかもしれないが、照射範囲外では生じないのが特徴だ。他の例としては、照射した部位の肌が日焼けしたときのようにカサカサになったり、赤みや痒みが発現することもある。

頭頸部がん照射による口内炎や咽頭炎(いんとうえん)、子宮頸がん照射による下痢など、副作用の発現の仕方もさまざまだが、共通して言えるのは照射部分のみに現れるということ。こうした症状は治療の後半に出ることが多く、ほとんどの場合、治療終了後1カ月くらいすると元通りになるという。

放射線治療のメカニズムを理解すると、放射線の性質を熟知した放射線腫瘍医を筆頭に、医学物理士などの専門家の存在がいかに重要かが見えてくる。放射線治療の機器(装置)は進化を続け、より効果的に正確に照射できる高性能の最新機器が登場してきた。例えば、CTのみならずMRIで治療部位の位置合わせをする機器も出現している。こうした機器にばかり目を奪われがちだが、実は最も大切なのは機器ではない。

もちろん、高性能最新機器を揃える施設を選択することは間違いではない。ただ、そこに、高精度最新機器を正しく使える放射線腫瘍医や医療者がいるかどうかが何より重要なことだと、唐澤さんは強調する。

「少し前に一部の患者さんの間で評判になったトモセラピーやサイバーナイフというのは、特殊なリニアックの商品名であって治療の方法ではありません。治療を行うのは医療者であって機械ではありません。メスの種類で病院は選びませんよね。機器が高性能でも、それを扱う医療者にその性能を十分に生かして治療を行う知識と技能がなければ、良い治療は受けられません。

放射線治療を受けようと思ったら、機器よりも、まず医師、医療者を選んでほしいと思います。放射線治療専門医が常勤していて、専従の医学物理士、放射線治療専門の診療放射線技師がいる日本放射線腫瘍学会の認定施設を探すことをお勧めします」

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療