放射線治療最前線――免疫チェックポイント阻害薬併用で「上乗せ」効果も 機能温存重視で放射線治療を選択する患者が増えている

肺がん、肝がんなど適用広がる陽子線治療

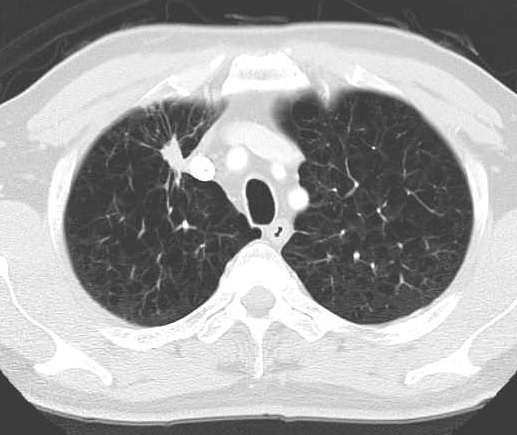

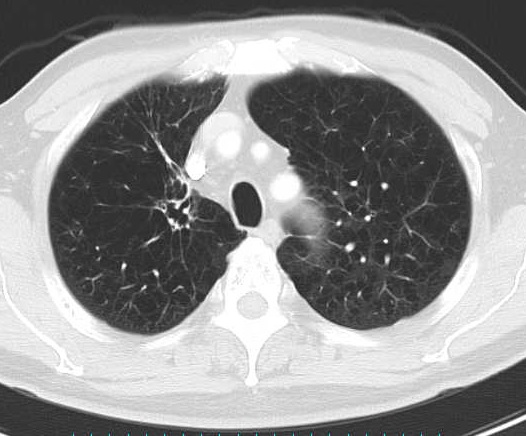

Ⅰ期、Ⅱ期など早期の肺がんは、手術による切除が標準治療だが、「ピンポイントで体幹部の腫瘍に高線量を照射するSBRTの効果が非常によくなっています。3cm位のがんなら手術と遜色なく治ると言えます」

通常の放射線治療は2Gy(グレイ)の線量を週5回、6〜7週間続けて、計60Gy照射するが、「1回12Gyくらい照射できるので、1週間の通院で治療が終わるというメリットもある。肺がんの手術は体への負担が大きいので、SBRTは大きな武器になると思います」(画像3)

なお、肺がんでは、陽子線治療もよく行われている。

同様に、5cm以下のがんに対し、SBRTが保険適用されているのが肝がん。

「5cm以上のがんに対し、X線を使う放射線治療はあまり成績がよくありません。陽子線は手術とほぼ同等の成績が得られる可能性があるため、今、手術が可能な肝細胞がん患者を対象に、陽子線と手術を比較する臨床試験を先進医療Bでやっています。結果が出るのは5年くらい先ですが、予想通りの結果が出れば、手術できない人や手術を希望しない人の非常に重要な選択肢になると思います」

一方、肝細胞がんは先進医療Aでも陽子線治療が認められているので、肝がんで陽子線治療を受ける人は非常に増えているとのこと。先進医療特約付きの保険に加入していれば、費用負担が大きくならないので、可能性がある患者は検討してみる価値があるだろう。

機能温存重視の欧米。日本でも放射線治療選択は増加の一途

そして治療法が多いのが前立腺がんだ。前立腺がんに対する放射線治療の中心はIMRTなどの外部照射、密封小線源治療。小さな線源を多数埋め込む小線源治療と、一時的に強い線量を出す線源を埋め込む高線量率小線源治療(HDR)の両方が可能になっている。

「通常の小線源治療は早期の患者さん向きです。局所進行がんで、皮膜外にがんが出ている患者さんなどでは、HDRに外照射を併用する��法があります。前立腺がんははIMRTもより適応が広く効果も高く、陽子線治療も昨年保険で受けられるようになりました。非常に選択肢の多いがんです」

前立腺がんでは手術により神経を傷つけ、尿漏れ、性機能障害などが起き、QOL(生活の質)が著しく低下することもある。手術してからでは遅すぎる。がん治療後の生活を考えて、治療法を選ぶことが大事だ。

「胃がんのように手術が標準治療というがんもありますが、他のがんでは放射線治療を選ぶ人はだんだん増えています。完治して長生きできるケースが多くなり、『その後の人生』を考える人も増えてきました。そうしたQOLに対する意識の強い欧米では、すでにがん患者さんの60%以上が放射線治療を受けています。日本はまだ30%くらいですが、今後も増えていくでしょう」

直腸がんでは「放射線+抗がん薬」のみという選択も

同様に、誰もが機能温存を強く願うのが直腸がんだろう。直腸がんが肛門近くにできた場合、手術で切除すると人工肛門(ストーマ)が必要になる。そのため、最近は術前に放射線と抗がん薬治療を行ってがんを小さくしてから手術をして、人工肛門を避ける方法が標準治療となっている。

「さらに進め、早期の小さな直腸がんには放射線と抗がん薬治療を行い、手術をせずに直腸を温存する方向に向かう可能性があります。当院でも積極的に試みており、他の医療機関にも広がっています」

秋元さんは言う。

「結局、治癒率と後遺症をどう考えるかです。治癒率が手術で50%、放射線で45%というとき、5%成績がよいから手術を選ぶか、5%低くても治療後のQOLを重視して放射線治療などを選ぶかということです。現状では『5%よいから手術にしましょう』と言われることがまだ多いですが、QOLという要素を加えて考えると、疾患によっては5%の差はそれほど大きなものではないと思います」

その他のがんでは、小児がんに2016年春、陽子線治療が保険適用になった。

化学放射線併用療法と免疫チェックポイント阻害薬併用の臨床試験も続々

放射線治療では、抗がん薬と併用する化学放射線療法も今日では頭頸部がん、食道がん、局所進行肺がん、子宮頸がん、直腸がんなど様々ながんで行われている。中でも、今、注目されているのは免疫チェックポイント阻害薬との併用だろう。

例えば、肺がんでは昨年(2018年)、化学放射線療法のあとにがんが進行しなかった患者に対しる臨床試験で、無増悪生存期間(PFS)の延長が確認された。

これは局所進行切除不能なⅢ期の非小細胞肺がんで、プラチナ製剤と放射線治療を同時に行う化学放射線療法のあと、がんの進行が認められなかった患者に対し、免疫チェックポイント阻害薬*イミフィンジを投与し、プラセボ群と効果を比べたもの(PACIFIC試験)。

イミフィンジ投与群のPFS中央値が16.8カ月に対し、プラセボ群は5.6カ月だった。結果を受け、日本でも2018年7月に承認されており、この治療はすでに標準的に行われているという。

化学放射線療法に免疫チェックポイント阻害薬を加える試験はほかのがん種でも世界的に行われているが、これ以外はまだ治験の段階なのだそう。

「肺がんの次に承認に近いのは頭頸部がんと思われます。いずれにしても、通常の化学放射線療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用すると、かなり上乗せ効果があると考えられています」

がん種といい、抗がん薬との併用といい、その適応が今日もますます拡がっているのが放射線治療と言えそうだ。

問題は、こうした放射線治療が全国どこでも受けられる状況にないという点だ。

「地域格差はあります。陽子線治療施設は全国に17まで増え、今のところ十分かと思います。むしろ、IMRTのように、ある意味普通に幅広く使える放射線治療が十分普及し、専門の医療スタッフが揃った医療機関がもっと増えてほしい。*放射線治療医も1,000人単位で足りませんし、放射線治療施設に必要不可欠な医学物理士もまだまだ不足しています」

秋元さんは強調する。

「ですから、もし希望する放射線治療ができないと言われても、できる病院を探し、相談してみてほしい。機能温存と体への負担減は、皆さんが感じる以上に大きなメリットだと思いますよ」

*イミフィンジ=一般名デュルバルマブ *6,675名(放射線診断専門医、治療専門医)2017/11/1現在

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療