ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待

晩期障害は激減、サルベージ手術の3年生存率も33%超

放射線の晩期障害についても良好な結果が出ている。グレード3の晩期障害が9例(9.6%)に認められたが、内容は食道炎、呼吸困難、非悪性胸水が各3例(3.2%)、食道狭窄、肺臓炎が各2例(2.2%)など。グレード4の晩期障害も晩期障害による死亡もなかった。これはJCOG9906と比較して、大きく改善されている点と言える。

一方、化学放射線治療後に救済治療を行ったのは内視鏡治療が5例、サルベージ手術が25例だったが、サルベージ手術では76%(19例)にR0手術が可能だった。

「全体の4分の1の患者さんをサルベージ手術に持ち込めて、3年生存率が33.5%。つまり、3分の1を治癒に持って行けているわけです。大変有望な治療だと思います」

その一方、浜本さんはJCOG0909試験の結果だけを見て、手術より有効とは言えないと語る。

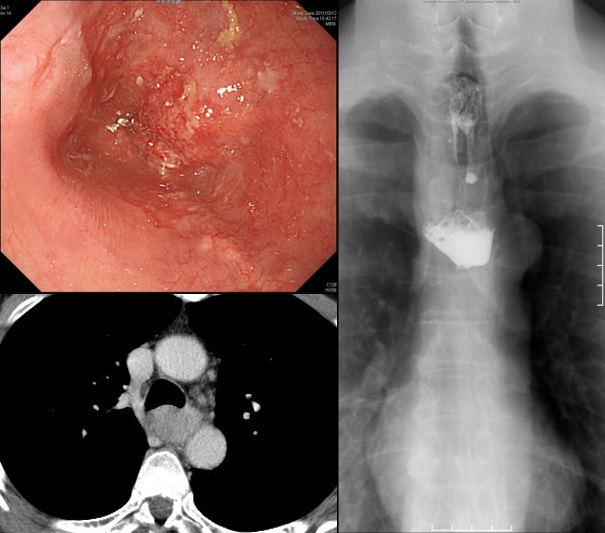

「94例は十分な数とは言えませんし、今回は深達度の浅い症例(T1、T2)が多めなど、考察すべき問題はいろいろあります。しかし、ガイドラインに記載されている『術前化学療法+手術』というスタンダード(標準治療)に加え、日本ではもう1つのスタンダードができたとは言えると思います」(画像4)

欧米の標準治療「放射線量40Gy」の試験も結果待ちに

ちなみに、欧米のスタンダードは化学放射線治療を行ったあとに全員手術なのだそうだ。全員が手術を受けることから、総放射線量は40Gyとさらに減量されている。

「がんがよく消えるし、治療成績も良い。今回確認された治療はその世界的スタンダードに最も近いと言えるかもしれません」

では、この方法も日本で使えるようになれば、さらに放射線の晩期障害は減らせるのでは?

「それを確認するため、現在別のJCOG試験に取り組んでいます。通称NExT試験と呼ばれる試験で、現在患者さんの登録が終わり、結果待ちです」

これは2012年11月にプロトコルが承認された「臨床病期��B/Ⅱ/Ⅲ食道がん(T4を除く)に対する術前CF療法/術前DCF療法/術前CF-RT療法の第Ⅲ相比較試験」(JCOG1109試験)。

初期治療の標準治療は現在「術前化学療法+手術」だが、術前治療を①従来の5-FU+シスプラチン(CF療法)、②5-FU+シスプラチン+*タキソテール(一般名ドセタキセル)(*DCF療法)、③化学放射線療法(薬剤はCF療法)の3群で比較し、③の化学放射線治療の優越性を検討するというものだ。

この場合、全員が術前治療のあとに手術となるので、放射線療法で照射する総線量は欧米に準じた41.4Gy (1.8Gy×23回)に設定されている。もし優越性が証明される結果が出れば、より副作用の少ない化学放射線治療を加えた手術が標準治療になる可能性もあるといえそうだ。

*DCF療法=標準治療のCF療法にタキソール系抗がん薬ドセタキセルを足したもの。CF療法の効果などが十分でないときなどに標準治療的に使われている

新薬のなかった化学療法に免疫チェックポイント阻害薬が加わるか

ところで、食道がんの治療に使われる抗がん薬5-FUとシスプラチンはどちらも古典的ともいえる薬剤だ。なぜ新しい薬ではないのだろうか。

「食道がんでも分子標的薬など新しい薬はすべて試されていますが、良い結果が出ていません。今なおこれを超える薬が登場していないのです。確かに古典的な薬ですが、しかし、有害事象対策をちゃんとやれば安全に使えますし、私たちにとっても使い勝手の良い薬です」

それでも、食道がん治療の世界にも、ついに新薬が登場しそうだ。免疫チェックポイント阻害薬だ。

「世界中でさまざまな検討が行われていますが、有望であり、近い将来、使えるようになる可能性があります。免疫チェックポイント阻害薬が不思議なのは、放射線に感受性があり、しかも、放射線治療が終了したあとでも効果が得られる。推測としては、標準治療(術前化学療法+手術)を受けた人より、化学放射線治療を受けた人のほうが、再発のときは薬が効く可能性すら持っていると思います」

実際に、免疫チェックポイント阻害薬の*オプジーボ(一般名ニボルマブ)に関して、2019年1月、フルオロピリミジン系薬剤(5-FUなど)とプラチナ系製剤(シスプラチンなど)を含む併用療法が効かなくなった、またはその治療に耐えられなくなった患者で、切除不能な進行・再発食道がんの患者を対象に実施した多施設国際共同無作為化非盲検第Ⅲ相試験(ATTRACTION-3試験)の最終解析において、オプジーボ群が化学療法群、タキソテールまたは*タキソール(一般名パクリタキセル)と比較して、主要評価項目である全生存期間(OS)の有意な延長を示したとし、保険申請が行われた。

食道がんに関して、この結果は2つの大きな意義をもっている。1つは、CF療法が効かなくなった場合の2次治療で、明確な生存期間の延長効果を示した薬剤が現状ではないことが知られているが、効果が期待できる薬剤が出てきたことだ。しかも、浜本さんの話にあるように、放射線治療を受けていると、効果がより強まる可能性がある。

もう1つは、オプジーボが食道がんに関して効果を確認したという点だ。免疫チェックポイント阻害薬はがん細胞に発現するPD-1、PD-L1などの分子をブロックして、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにする薬。ところが、食道がんではこれらの分子が発現していないにもかかわらず、オプジーボの効果が得られたのだ。つまり、オプジーボはこれらの分子が発現していないがん種で、OSの有意な延長を示した世界で初めての免疫チェックポイント阻害薬となったのだ。

進行・再発食道がんに対し、オプジーボが保険適用される日はそう遠くないと見られている。

「もちろん期待はしていますが、今回の結果も含め、さまざまなトライアルが続いています。食道がんにも複数のスタンダードができていると見ることができる。患者さんがベストのタイミングでベストな治療が受けられる可能性は高くなっていると思います」と浜本さんは締めくくった。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療