30年後に胃がんは希少疾患になる 保険適用拡大後のピロリ除菌療法の展開

新しい胃がんリスク検診「ABC検査法」

除菌治療の保険適用により、波及効果として検診が変わりつつある。これまでは、バリウムを飲んでのX線検査が中心だったが、X線の被ばくや受診率の低さが問題とされている。そこで、ピロリ菌に詳しい医療者らが普及を目指しているのが、「胃がんリスク検診(ABC検査法)」だ。

ABC法とは、血液検査により、ピロリ菌感染と胃粘膜の老化を判定する方法だ。「ピロリ菌の血清抗体と胃粘膜から分泌されるペプシノーゲンという物質を調べて、胃がんになるリスクを判定しようということです。血清抗体でピロリ感染の有無が判定できますし、ペプシノーゲンの検査では、胃粘膜の萎縮の広がりや胃液の分泌機能などがわかります」

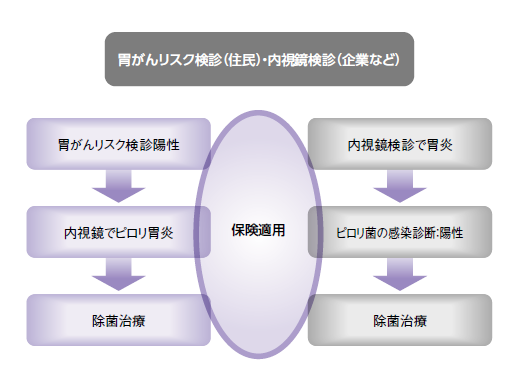

この検診でリスクありと判定された人は内視鏡検査に進むという流れだ。「ABC検査法は生活習慣病を調べる血液検査と同時に行うことができます。ABC検査法と、そのあとの内視鏡検査で胃がんリスクがあるとわかれば、すぐに除菌治療を保険で受けることができます(図3)」

市川市では、13年4月から、集団検診でこの胃がんリスク検診を始めた。14年6月からは東京都板橋区が始めるなど各地で普及の方向だ。上村さんは課題も指摘する。「行政と地元医師会の協力が必要です。医師会が主体にならないと難しい事業です。『診・診連携』が大切です。内視鏡を持つ医院と持たない医院が連携するシステムを確立しないとうまくいかないでしょう。そして、行政と医師会がデータを収集して、その成果を社会に還元すれば、受診率はどんどん高くなると思います」

上村さんが院長を務める国府台病院には、市川市の胃がんリスク検診を受けた人々のうち、内視鏡検査が必要とされた約150人が受診したが、10人ほどに早期胃がんが見つかった。「とても高い率です。来院したその日に内視鏡検査をして、当日に結果を返します。このような過程を、一般の開業医同士でやるのが望ましいと思います」

そして、このように内視鏡検査の機会が増えることが早期での胃がん発見につながる。「リスク検診から内視鏡検査に進んだみなさんに、自覚症状はありません。その段階でがんが見つかることは治療においてとても重要です」

医療経済的にも有用な除菌

除菌治療は簡便だ。ピロリ菌陽性がわかったら、3種類の経口薬を処方され、1日2回、1週間服用する。6週間後に医療機関で効果を判定する呼気テストを受ける。ここで除菌が成功しているとの結果が出れば、その日で治療は終わり。2回の通院で済む。もし、除菌されていなければ、すぐに2次治療の薬が処方される。

「ピロリ菌はマスコミを��してはよく知られていますが、これまでは一般の方が医院を訪れ『感染診断してほしい』と訴えても対応してもらえなかったり、胃炎の段階では保険で除菌できなかったりということが多かったのです。潰瘍がなくても除菌できるようになったことはとても大きい」

上村さんは、さらに指摘する。「国としての医療費は間違いなく上がるでしょうが、将来的には下がります。潰瘍や胃がんが減るからです」

さらに効果的な除菌方法も間近

上村さんに、ピロリ菌除菌に臨むポイントを聞いた。「保険の効く2次治療までで95%以上は除菌に成功します。3次治療は、専門医による自費診療となりますが、思いつめる必要はありません。この先、さらに効果的な除菌方法が保険の適用承認される見通しにあります。保険適用範囲内でピロリ菌除菌ができなかったといって、すぐにがんになるわけではないので、落ち着いていただきたいと思います」

そして、「ピロリ除菌=胃がんの回避」と思い込んではいけないとも言う。「内視鏡で5㎜のがんが見つかるには、がんが発生して5年以上、10年はかかっています。分子レベルでがん細胞が発育していれば、そこで除菌してもその後にがんとして発症することもあるということです。除菌したからといって胃がんにならないという保証はありません。しかし、ピロリ菌がいなくなったことで、遺伝子の異常を抑えたり、細胞増殖能を抑制する効果があることは確かです。除菌治療後、1年後に内視鏡検査をします。その後は3~5年後に1回くらいの検査をするべきだと思います」

ピロリ菌感染検査と除菌治療を広めることが胃がんの減少に向けて大きな一手であることは間違いなさそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に