食道がんは経鼻内視鏡で頭頸部の検査を! 隣接する胃や頭頸部などに重複することが多い

重複がんに対する治療戦略

川田さんらは、2009年以降、口腔外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科との協力により、多くの成果をあげてきた。その成果について、「食道癌における他臓器重複癌の診断と治療~同時性下咽頭癌を中心に」というテーマタイトルで発表した。今年(2017年)6月の「第71回日本食道学会学術集会」での「重複癌に対する治療戦略」というシンポジウムでのことだ。

川田さんらがこれまでに取り組んできたことは以下の5つに集約される。

❶経鼻内視鏡による口腔咽喉頭食道観察法を確立

❷口腔外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科通院中のがん患者への積極的な内視鏡スクリーニング推奨

❸頭頸部表在がんに対し、頭頸部外科と食道外科合同での内視鏡的咽喉頭手術を行い、術後も併診する

❹集学的治療による喉頭温存治療の試み

❺若手医師への教育などである

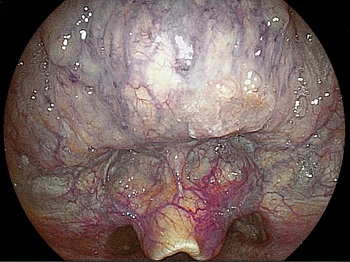

❶の鼻からアプローチする経鼻内視鏡については、以前は、口からの内視鏡よりもカメラの性能が劣っていたが、近年ではNBI(Narrow Band Imaging:狭帯域光法)、そしてBLI(Blue Laser Imaging)、LCI (Linked Color Imaging)などのレーザー光を用いて青色や赤色で描出部分を強調する技術により画質は格段に上がり、毛細血管や粘膜の微細な模様も観察できるようになった(写真2)。

そして細い内視鏡により患者への負担もかなり軽減されている。そして何よりも、経口内視鏡では見落としがちな部位を、〝おえっ〟となりにくい利点を生かして時間をかけてきちんと観察できると川田さんは話す。

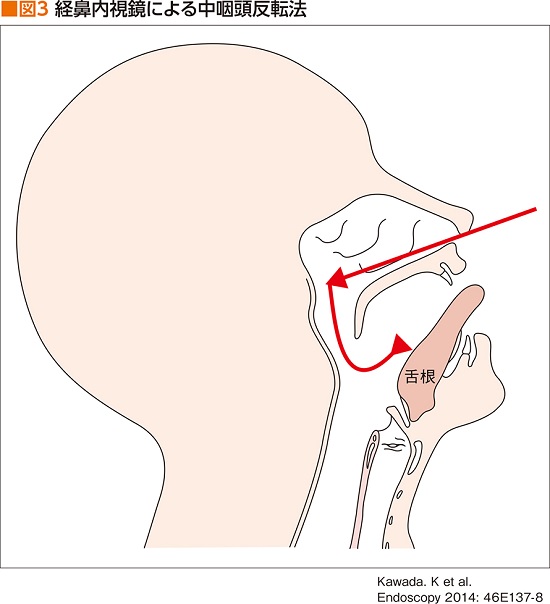

「経口内視鏡だと中咽頭の舌根が死角になるのです。それを、口を大きく開けて舌をベーっと前へ出してもらって、経鼻内視鏡をその部分で反転させると正面に観察することができます。食道より上流の頭頸部のがんを見つけるには経鼻内視鏡による検査は必須であると考えています」(図3)

ところが、経鼻内視鏡により、喉から食道、胃までを観察している方法をとっている施設は、まだ少ないと川田さんは懸念する。そして今後、検査がルーティンとして普及してくれること���望むと話す。

❷については、各科でがん治療実施している患者については、他臓器重複がんのリスクを説明し、相互に患者情報を交換しながら検査を行い早期発見につなげている。

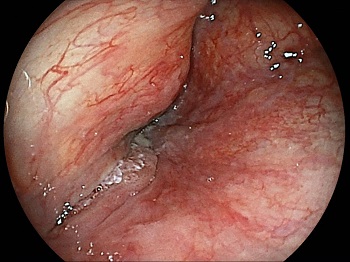

❸については、頭頸部外科、食道外科の医師双方が一緒に治療に当たる。そしてESDの他、ELPSという口から弯曲型の喉頭鏡を内視鏡とともに入れて、下咽頭を押し広げて行う手術も実施している。食べ物が通らないとつぶれた状態である下咽頭の奥を覗(のぞ)きながら粘膜切除ができるという。そして、術後においても経過観察を双方の科で行っている(写真4)。

❹については、声を温存すべく、化学療法、分子標的治療、放射線療法などを併用している。

❺については、他臓器重複がんの治療に熱心に取り組む施設として、後進の指導も徹底している。

❷から❺については、食道がんにおける他臓器重複がんのリスクを認識し、耳鼻咽喉科や頭頸部外科などと連携する施設は年々増加しつつあり、同院のように、扁平上皮がんに特化した協力体制の確立が理想的である。

食道がんと頭頸部がんの重複が多い

シンポジウムでは、5つの戦略を徹底してきた結果により得たデータを開示した。その報告データを以下に引用して説明する。

2009年から2016年まで同科で内視鏡検査を受けた食道がん患者1,060例(男性919例、女性141例、平均年齢67.8歳:27~93歳)を対象にしたものだ(図5)。

他臓器重複がんは、1,060例中601例と56.7%に起こっていた。重複した臓器の数は、2臓器388例、3臓器154例、 4臓器44例、5臓器以上も15例だった。

臓器別では、下咽頭271例(25.5%)、胃155例(14.6%)、中咽頭109例(10.3%)、喉頭63例(5.9%)、舌53例(5.0%)、口腔底38例(3.6%)、肺36例(3.4%)、大腸36例(3.4%)、前立腺27例(2.5%)、膀胱20例(1.9%)で、頭頸部全体では423例と39.9%、4割だった。

さらに時期別では、同時性324例、異時性(他のがんが先)186例、異時性(食道がんが先)169例、同時性では下咽頭163例、胃76例、中咽頭53例、他がん先行では、頭頸部98例、胃56例、大腸18例で、食道がん先行では、頭頸部130例、胃27例、肺15例だった。

最も同時性重複が多い下咽頭+食道がん163例での食道の臨床病期内訳は、0期90例、Ⅰ期32例、Ⅱ期15例、Ⅲ期17例、Ⅳ期9例。下咽頭の臨床病期内訳は、0期26例、Ⅰ期20例、Ⅱ期47例、Ⅲ期35例、Ⅳ期35例で、下咽頭は進行がんが多かった(図6)。

食道がん治療は横断的な協力体制が必要

進行度別の組み合わせは、食道、下咽頭ともに表在69例、下咽頭が進行で食道が表在53例、食道が進行で下咽頭が表在24例、ともに進行がんが17例だった。

他院での治療を希望した6例を除く157例中98例には下咽頭への内視鏡治療、54例には化学放射線療法あるいは分子標的薬*セツキシマブと放射線療法併用治療を行った。最終的に喉頭摘出となったのは9例のみだ。

予後は食道がん死8例、下咽頭がん死8例、その他のがん死5例、他病死4例で、食道がんの方がやや予後不良という結果だった。

結論として、食道がんと頭頸部がん、とくに中・下咽頭がんとの重複が多く、定期的かつ永続的な経過観察が望まれる。治療は予後が悪いと予想される疾患を優先すべきだが、とくに下咽頭がんは同時に治療を行うケースも少なくなく、横断的な協力体制が必要であるとした。

「私たちは、この結論をもとに、さらに食道がんと他臓器重複がんの早期発見と根治へ向けての努力をして、新たな治療戦略についても模索していきます」

そして、食道がんに罹患した人は、他臓器重複がんはセットであるということを、全国の医療者、そして患者の双方に十分認識してもらい、経鼻内視鏡の検査により少しでも多くの人が食道がんと他臓器重複がんを早期発見・早期治療により克服できることが大切だと川田さんは強調した。

*セツキシマブ=商品名アービタックス

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に